前回岩美町と石工職人に関する記事を記載しました

岩美町の石工職人の背景と銘文・刻字を探せるポイント

の続きで実際に岩美町で石工銘つき狛犬・関連石造物がある一例を掲載します

宇治神社(岩美町・宇治) 台座刻字の記録に、左右で別の石工名が出ます: 左「湯村 石工 金四良」、右「八橋町 石工 五良太」。まずは台座の側面~背面下隅を確認。 御湯神社(岩美町・岩井) 狛犬に**「渡部卯助」銘**の作例があると紹介例あり。台座正背面と足元縁取りを要チェック。

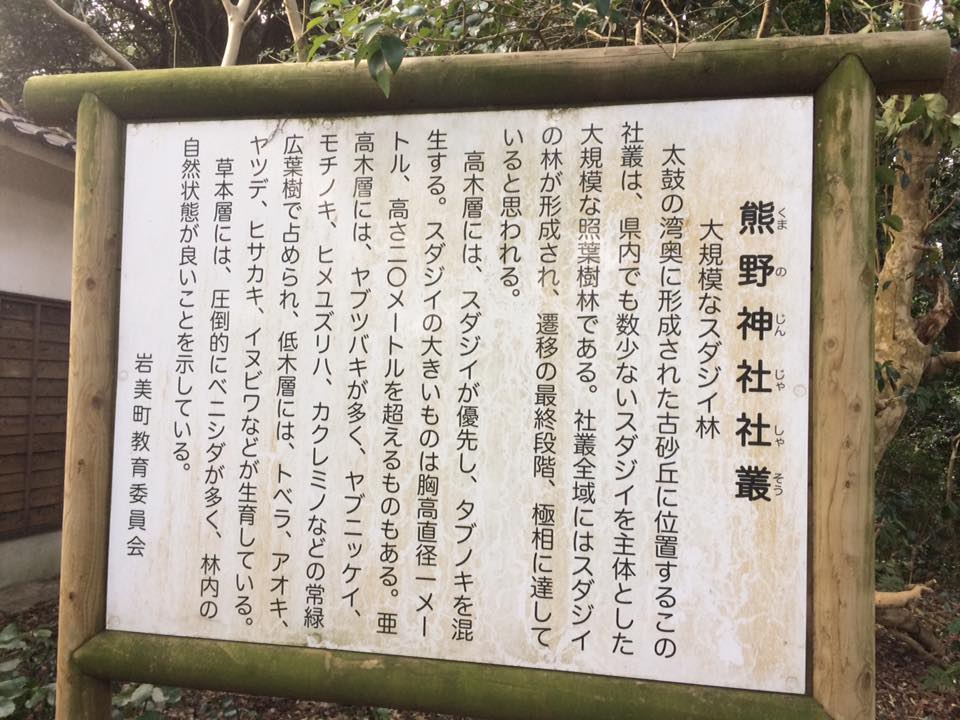

熊野神社(岩美町・浦富) 境内の石灯籠に**「安政五(1858)六月吉日」「石工 御崎六良兵衛」の刻字が確認できます。参道の灯籠:中台/竿の面、台石側面を重点的に。狛犬自体は明治39年(1906)**の年紀が読めます。

二上神社(岩美町・岩常) 拝殿前の狛犬に**「安政元年(1854)」**の年紀。石工名は未確認との報告ですが、台座背面下部に小銘が潜むパターンが多いので要再チェック。

護邑神社(岩美町・洗井) 小型ながら**寄進者・居住地の刻字(但州七美郡など)**が狛犬背中面に。地域名→制作ルートの手掛かりになります(明治期推定)。背面~側面の浅い線刻に注意。

現地での“見る位置”

石工銘の定位置:台座の右側面下端/背面下隅/時に足元の框外周

年紀の定位置:台座正面~側面。和暦+干支の並びにも注目(例:安政元年 寅九月日)。

関連物も見る:同境内の灯籠・手水鉢・鳥居に石工銘が出ることが多い(熊野神社の灯籠が好例)。

コメント