鳥取の石工職人と明治の戸籍背景

岩美町の寺社仏閣、道標や相撲塚などの石碑を作った職人さんを調べたくてchatGTPに聞いたことを記録としてシェアします。同じような興味がある方は参考にしてください

1. 石工が活躍した舞台

- 鳥取県は山陰地方で、花崗岩・安山岩など良質な石材が多く産出しました。

- 江戸時代から明治にかけて、石工は 城の石垣・寺社の鳥居・墓石・石仏 を手がけていました。

- 特に鳥取城跡や因幡・伯耆の各地には石垣や石段が多く、石工技術が必須でした。

2. 明治維新後の変化

- 1871年(明治4年)壬申戸籍で、石工も「平民」として登録。

- 江戸時代には「職人」や「農の副業」として地域の人別帳に記録されていましたが、明治からは一戸ごとの戸籍に。

- 石工が分家して「新しい戸籍」を作るケースが多発。

→ 長男は農業を継ぎ、次男・三男が石工や大工として独立、町場や新しい集落で戸籍を編成。

3. 苗字の傾向

- 明治8年の苗字必称令で、石工職人は石に関係する字や地名を名字に選ぶことが多かったとされます。

例:石田、石村、石野、岩本、岩井、磯部 など。 - 鳥取県の場合、因幡・伯耆には石仏や石塔を多く手がけた石工集団がいたので、地名由来の姓(岡本、福井、田中など)を選んだ例も多いです。

4. 文化的背景

- 鳥取の石工は、寺社や村落共同体の宗教的行事に深く関わりました。

→ 墓石や石仏を作る仕事は「供養」と直結し、村人から尊敬も受けました。 - 近代化のなかで、道路・橋梁・港湾工事の需要が高まり、石工は土木職人としても活動。

→ 特に山陰線(鉄道)建設期には、多くの石工が動員され、そこで新戸籍を立てる例もありました。

✅ まとめ

鳥取で明治に新しい戸籍を作った石工職人は、

- 農家の次男三男が分家・独立して新戸籍を構えるケースが多い

- 苗字は石・岩に関する字や地元の地名を選ぶ傾向

- 地域の宗教文化に根差しながら、明治の近代土木工事でも需要が拡大

という背景を持っています。

直 岩美町と石工職人の背景

1. 岩美町の地形と石工需要

- 岩美町は鳥取県東部、日本海に面し、浦富海岸や山地が広がる地域。

- 花崗岩や安山岩などの石材資源が豊富で、古くから石工が活動しました。

- 明治以前から、墓石・灯籠・鳥居・石垣・橋などを手がける石工が各村にいました。

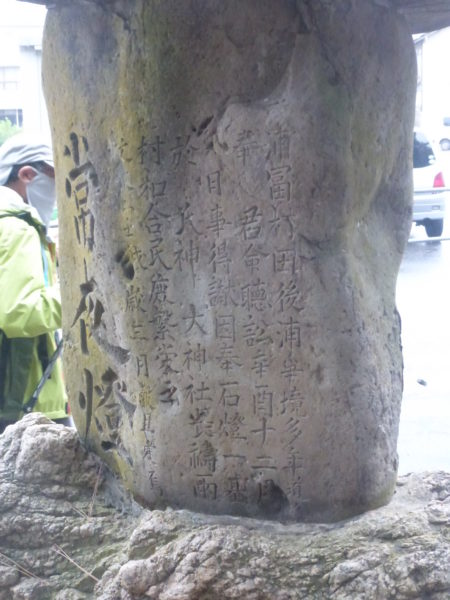

岩美町で銘文・刻字を探せるポイント

- 二上峯地蔵(岩常) 町指定の保護文化財。板状石面に線刻された地蔵で、説明資料に「1371年建造、(高さ)約65.5cm・幅約30cm」とあります(PDFの単位表記に揺れがありますが実寸はcm相当)。銘(年紀)を伴う石造物として最初に当たる価値大。現地標識や台座脇に補足刻字が入っていないか要確認。

- 駟馳山峠の石畳道(大谷) 江戸期(文化8=1811年)に「備前国・多十郎という六部(巡礼)」が浄財を集めて築いたと町資料に明記。石そのものに職人銘が残るとは限りませんが、“築造主体の固有名”が伝わる稀少例で、側溝石や端部の控石に寄進銘が刻まれている可能性があります。

- 廃阿代寺・正平在銘鐘(網代・県立博物館寄託) 名称に「在銘」を冠する中世の鐘。石造ではありませんが、南北朝期の年号「正平」を刻む“確実な在銘資料”として年代判定の物差しになります。近隣の石塔や墓石銘の文体・年記を照合する参考に。

- 垣屋播磨守光成の五輪塔/垣屋隠岐守恒総の宝篋印塔(浦富・宇治) 戦国武将の供養塔。塔身や台座側面に年紀・願主名・石工名が入ることが多い類型で、現地での側面・背面確認が肝。まずは案内板の位置情報を頼りに、台座の右側面(東面側)から順に読むのがおすすめです。

- ロシア軍将校遺体漂着記念碑(田後) 近代の記念碑。建立由来が明確で、碑陰(裏面)に施工・寄贈者の刻字が入ることが多いタイプ。裏面・側面の銘板や刻字を要チェック。

岩美で石工痕跡を拾うコツ(現地調査メモ)

- 読む順番:正面→右側面→背面→左側面→台座の順。石工銘は「台座の右側面下端」や「背面下隅」に小さく入ることが多いです。

- キーワード:「石工」「石匠」「□□作」「□□刻」「□□造立」「大工」など。

- 年号の型:中世~近世は元号+干支(例:正平二十年 乙亥)、近代は西暦併記も。二上峯地蔵(1371年)のような年紀付き石造は、他の石塔の相対年代の手がかりになります。

- 墓地・寺社の当たり所:

- 二上山麓の常智院界隈(地蔵や小塔が点在)

- 鵜殿家墓地(浦富)など武家由緒の墓域

- 集落の共同墓地の古区画(戦前以前区画)

岩美町 石造物・碑銘チェックリスト

1. 二上峯地蔵(岩常)

- 狙う位置:地蔵の台座・背面下部

- 見るポイント

- 正面に「地蔵菩薩」や年号(例:応安4年 = 1371年)が刻まれているはず。

- 台座や背面の隅に「石工□□作」「□□刻」などの小銘が入る場合があります。

2. 駟馳山峠の石畳道(大谷)

- 狙う位置:石畳の端部・側溝石・橋のたもと

- 見るポイント

- 江戸後期(1811年)の築造記録があるので、端石や立石に「文化八年 辰年」などの刻字があるかも。

- 「六部 多十郎寄進」といった人名・宗教者名の可能性。

3. 浦富海岸・寺社の石塔/墓地

- 狙う位置:墓石の竿石・台石の右下

- 見るポイント

- 「石工 □□」「石工□□作」などの署名。

- 施主名と職人名が並んで刻まれることも多いです。

4. 記念碑(例:田後のロシア将校漂着碑)

- 狙う位置:碑の裏面・台座の左下

- 見るポイント

- 明治以降の記念碑は裏面に「建設年+建設者+石工名」が刻まれる例が多い。

- 「石工 石名源八」のような刻字が見つかる可能性大。

撮影のコツ

- 光を斜めから当てると刻字が浮き上がって読みやすい(夕方や懐中電灯)。

- 撮るときは

① 正面全体 → ② 刻字部分のアップ → ③ 側面・背面 → ④ 台座の四隅

の順番がベストです。 - 刻字は摩耗していることが多いので、指でなぞらず、影を利用して撮影してください。

✅ チェック用ワード

刻字に出やすい言葉を拾えたら、その場で写してください:

- 年号:「文化」「天保」「慶応」「明治」+干支

- 造立者:「願主」「施主」「村中」「講中」

- 石工銘:「石工□□」「□□作」「□□刻」「□□大工」

各スポットの詳細とチェックポイント

1. 熊野神社(浦富)

- 対象物:境内の石灯籠、特に竿部分や台座。

- 探すポイント:「造立年」「奉納者」「石工名」などの刻字があるか注目。

- 竹・笹の葉装飾がある灯籠もあり、刻字があるか要確認です。

2. 瑞泉寺・毘沙門堂(池谷地区)

- 対象物:古い墓碑、石塔、墓地境界石など。

- 注目点:「文政年間」「施主」「石工□□作」などの刻字を探すと目的に合います。

3. 石材店(岩見石材店、高橋石材店など)

- 対象物:店舗に残る古い墓碑や施工例、石工署名。

- 活用方法:地域に残る刻字例や職人の系譜について情報提供をお願いできる貴重な場です。

4. 共同墓地・古寺墓所(例:常智院周辺、旧墓区画)

- 対象物:古い墓碑や五輪塔、宝篋印塔など。

- 探すポイント:台座や竿石下部に刻まれた「施主・石工名・年号」を丁寧に確認しましょう。

以上がいただいたアドバイスですが、実際に現地に出向いたり、学んで得たり、情報提供を精査して掲載したいと思います。

コメント