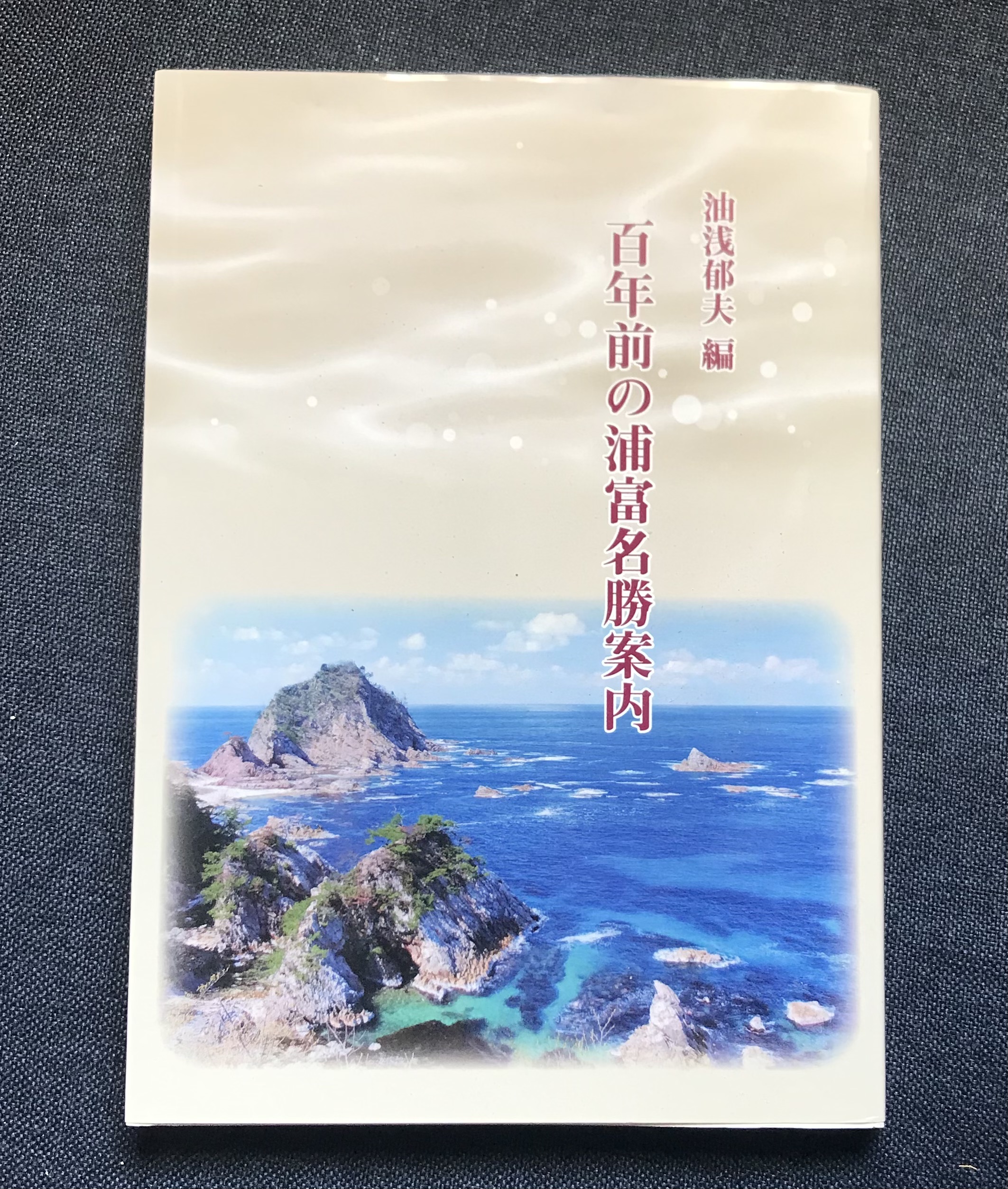

岩美町の歴史史家でありいわみガイドクラブの代表でもある油浅郁夫さんの書籍、百年前の浦富名勝案内(島村藤村の山陰土産)について購入方法も案内します。

いわみのあしあと・歴史と観光と暮らしの記録

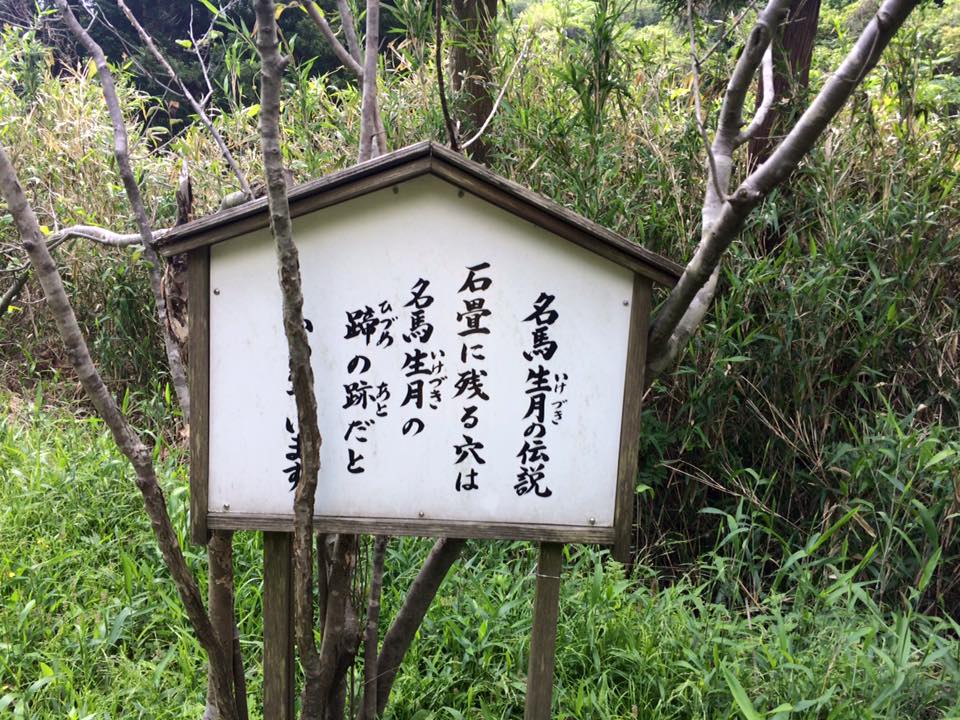

駟馳山峠の石畳の歴史を知ろう

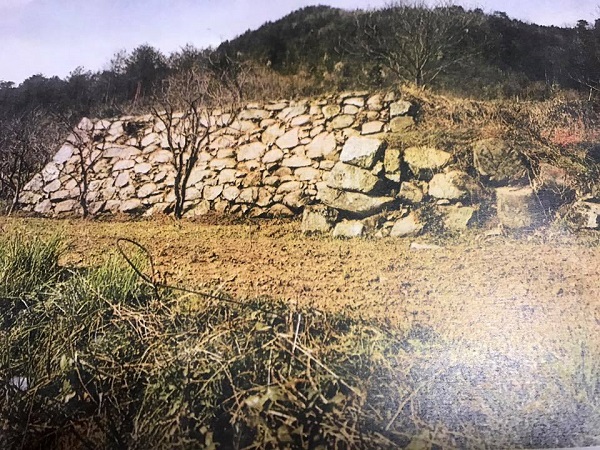

駟馳山峠の石畳は、江戸時代に交通の難所として知られていた駟馳山峠を改善するために1人の僧侶の想いから、鳥取藩、近隣の庄屋の協力の下で整備された、とてもとてもありがたがられた道で「六部さん道」と呼ばれています。

石畳の整備

- 整備の背景: 駟馳山峠は急な坂道で、雨の日には赤土が滑りやすく、通行人にとって非常に困難な場所でした。

- 整備の開始: 1811年(文化8年)、備前国邑久郡上山田(現在の岡山県)の多十郎という六部(諸国を巡る僧)がこの地域を訪れ、村人たちの苦労を目の当たりにしました。彼は「民衆の難儀を救うことは仏祖報恩の道」と考え、石畳道の整備を決意しました。

- 完成: 多十郎は地元の庄屋や鳥取藩の協力を得て、1812年(文化9年)に幅約2メートル、長さ152メートルの石畳道を完成させました。

石畳の特徴

- 現存部分: 現在も石畳道の一部が残されており、幅約5メートルの道の中央部分に幅約2メートルの石畳が敷かれています。

- 茶屋の存在: 石畳を登り切った平地には茶屋があり、旅人の休憩所として利用されていました。

江戸時代、但馬からの往来で蒲生峠を越えた後、茶屋で休憩していたことなんてことは今の風景では全く浮かびませんが、歴史を知って再びその地に行くと、ここに茶屋があったのかあ…何を売ってたんだろう…なんて大河ドラマのような空想ができます。

文化的価値

- 史跡指定: 1997年(平成9年)に石畳道は鳥取県の史跡に指定されました。

- 土木遺産: 2017年には「山陰道の石畳―駟馳山峠、蒲生峠」の一部として土木学会選奨土木遺産に選ばれました。

この石畳道は、152mという距離の中に、様々な跡を刻んでおり、地域の歴史や文化を象徴する重要な遺産でとして、現在も観光スポットとして多くの人々に親しまれています。小畑三号墳・一号墳(穴観音)町保護文化財、駟馳山登山、などとあわせて訪問してください