尾崎翠さんの経歴とゆかりの地巡り

鳥取県岩美町岩井出身の作家、尾崎翠さんは1896年(明治29年)12月20日、教員の父長太郎さんと西法寺住職の三女であるまささんの間に生まれ、小学校の時に長太郎さんのお仕事の都合で鳥取市へ移りました。

鳥取県立鳥取高等女学校(現・鳥取県立鳥取西高等学校)時代の12歳の時に、長太郎さんを事故で亡くし、心にとても大きな悲しみを残し、そのころから「女子文壇」「文章世界」などの文芸誌を読みはじめ、「たかね」に詩歌を発表しはじめたようです。高等女学校を卒業し、補修科へ進んで卒業したのちに大正3年7月に岩美郡大岩尋常小学校の代用教員となり、この頃から「文章世界」への投稿をはじめました。

その時に下宿先であった祖父母の住む網代地区の西法寺僧堂があり、尾崎翠さんの作品には、網代で過ごした頃の情景が、短編「花束」「初恋」などに書かれています。実際に住んだり過ごした岩美町ということからか、尚更イメージが濃くなり現代の岩美町民の心も動かします。花束には「町に住むようになつた今の自分より、山の中の温泉場にゐた幼い私の方が幸福だつたと思ふ心が生まれてゐました」と書かれています。

その教員生活も大正6年1月8日に退職し本格的に文学に取り組むべく上京を試み、東大農科在学中の兄である三男史郎の下宿先に泊まり「新潮」の編集長の中村武羅夫さんを訪ねて文学の道に進むためのアドバイスを受けるなど、半年にわたって滞在するも、兄の就職の都合で宿泊先が確保できず一旦鳥取に戻りました。

大正8年4月(23歳)に日本女子大学国文科に入学し学生寮に入ることになり、北海道旭川から来た生涯の親友である5歳年下の松下文子さんと出会います。夏休みには鳥取に帰り岩井を思い起こすような長篇「無風帯から」を書き、「新潮」の新春創作欄に掲載され、こういった活動が大学から問題視され、大正9年2月に退学をすることになり、またまた鳥取へ戻りました。

しかし、ここで諦めるのではなく、帰郷後も執筆をつづけ新潮に「松林」を発表し大正10年10月(25歳)には再度上京し、この時に親友である松下文子さんも退学をしていて同居生活が始まりました。この時ひとまず、自活せねばならないと出版社に勤めましたが社交性がなく、長続きせず翌年にまたまた鳥取に戻ったのです。

作家として食べていくための基盤である生活するためのお金と住むところの確保、その安定があってこそ作品に集中できるのですがなかなかうまく行かない夢追い人、社交性がうまく持てず苦悩の末に帰郷、歯がゆい思いをします。もちろん、ここで諦めたわけではありません。

尾崎翠さんはまたまたまた上京と帰郷を繰り返しながら作品を発表するのです。その間に出会った一つが鳥取の「水脈」という文芸誌で橋浦泰雄さん(岩美町出身:日本の社会運動家、民俗学者、画家)、涌島義博さん(鳥取市出身:ジャーナリスト)、村上吉蔵(岩美町出身:労働農民党)さんらにより組織された水脈社の同人となり、この「水脈」の創刊号や女性作品号に作品を書いていました。鳥取県初の女性記者の田中古代子(涌島古代子)さんとも関係ができます。また、在京の鳥取県出身者らによる「鳥取無産県人会」という組織の会員となり、生田春月(米子出身:詩人)・花世夫妻と知り合いました。

昭和2年(31歳)には映画脚本に挑戦したりと新進作家として東京生活が落ち着かない時期、母から支援を受けながら様々な作品を発表していくとともに交流範囲も広がりました。東京では親友の松下文子さんと同居、松下文子さんがワイルス氏病にかかり、尾崎翠さんが看病をしながら作品「瑠璃玉の耳輪」を書き上げましたが入賞には至らず。しかしこの時に二人のきずなが深まったとされています。松下文子さんが退院後に上落合に転居しそこにはまだ無名の林芙美子さんも訪ねてきて時折お茶をしていました。

松下文子さんが結婚されて帰郷しても上落合を離れることなく、近所の家の二階を借間していました。その理由として同郷の日本画家橋浦泰雄さんが上落合を徒歩で抜けた宝泉寺の離れを借りて住んでいたことや、鳥取で発刊されていた「水脈」でつながりがあった鳥取市出身の文筆家の涌島義博さん・古代子さんが住んでいたところに泊めてもらったことから当時の妙正寺川の風景がまるで岩美町の岩井を流れる蒲生川だ!っと思わせ東京に住むならここだ、と上落合に惹かれたのではないかとされています。

上落合に住んだ期間は5年7ヶ月、

- 匂ひ

- 木犀

- アップルパイの午後

- 映画漫想

- 第七官界彷徨

- 歩行

- こほろぎ嬢

- 地下室アントンの一夜

といった多くの良い作品を書いています。

映画漫想を書いた昭和5年5月下旬には鳥取自由社主催の「文芸思潮講座」の為に鳥取戻っていて、秋田雨雀さん、生田春月さん、橋浦泰雄さんと共に5月23日から5ヶ所で講師を行う予定でしたがなんと、5月19日に大阪築港からすみれ丸に乗船した生田春月さんが、瀬戸内海で自ら身を投げたのです。尾崎翠さんは「鳥取無産県人会」の会員となってからは生田春月・花代夫妻と交流があり講座のテーマも追憶に変更し、偲びました。

その後昭和5年12月には代表作となる「第七官界彷徨」の前編中編が完成し後編は翌年の4月頃に完成、この作品が発表された「文学党員」の創刊者である高橋丈雄さんと、のちにお互いにもつ世捨て人めいた心情や作品に心が惹かれていったのです。その後も文学党員にて作品を発表していきました。

注目を集めることも増え、交流が広がると同時に体調の悪化も進んでいき頭痛薬が手放せなくなるほどになりました。心配した高橋丈雄さんが自宅で静養させましたが良くならないことから、尾崎翠さんの兄である長男に現状報告をしたその後、すぐに兄が迎えにきて「将来ある青年の重荷になってはいけない」と諭されて兄に従い鳥取に戻ることになったのが昭和7年9月(36歳)でその後、二度と上京をしなかったようです。(高橋丈雄さんは10歳ほど年下)

帰郷して2ヶ月ほどたつと体調も回復して調子が良くなったと大田洋子と私で語っていて、故郷鳥取は尾崎翠さんにとって心身安定する場所なのではないかとさえ感じます。「因伯時報」に作品を発表し、昭和8年7月(38歳)には「第七官界彷徨」を出版し、鳥取市のレストラン・ロゴスで開催された記念会へ出席したり創作意欲も取り戻していたようです。

しかしながら、鳥取に戻ってからも高橋丈雄さんとは手紙のやり取りをしたり、携わる雑誌に作品を掲載したりと関りはあったのですが、残念なことに、「浪漫古典」「エスプリ」が廃刊になり再出発の道が困難になってしまいました。さらに高橋丈雄さんの結婚、昭和10年には交流のあった田中古代子(涌島古代子)さんの自殺、そして慕って来ていた妹のような存在の林芙美子さんの「放浪記」が映画化するなど

胸がざわつき痛む様な出来事が重なってきたのです。このような精神で作品発表の場も廃刊と重なると心情的にもダメージが大きかったのではないかと想像してしまいます。実際にそれ以降は新作の発表が途絶えてしまい6年も経過した昭和16年7月5日の日本海新聞の随想「大田洋子と私」が45歳の時で最後の寄稿になりました。

東京での表だった創作活動からは離れて地元鳥取の新聞にエッセイを寄稿したり、文芸サークルに所属しながら親の介護、看取り、戦争、震災を経て、敗戦後の昭和23年1月に鳥取を訪ねてきて久しぶりに再会した親友の松下文子さんとの会話で「書かねばならない」と創作活動再開への関心を示しつつも作品を読むだけの生活、1956年妹さんの遺児を引き取り育てました。

戦後、意欲が再燃した理由の一つに、まず日中戦争が勃発した昭和12年以降、作家たちは新聞や雑誌社の特派員や従軍作家として戦争を伝え、戦争協力に引き込まれるようになり、太平洋戦争以降は文化統制、思想検閲が強化され昭和17年には国策協力のための全文壇組織ともいうべき日本文学報国会が設立されました。

尾崎翠さんは鳥取に戻ってからは東京の作品発表もなく遠のいていましたが、女性従軍作家として活躍するかつて親しい間柄だった林芙美子さんや吉屋信子さんの活動を見て、あえて、作家として活動しない という強い意志を持って書かない選択をした可能性があるとも言われています。

先ほど記載した最後となった昭和16年7月5日の日本海新聞の随想「大田洋子と私」の中で、

大田洋子さんは私のことを未だに鳥取で病弱な生活を送っていると誤解しているだろう、文通もなく自分が沈黙をしているせいだ、ただ、この沈黙は黄金の沈黙かもしれないと思っている、他国のことわざに「多弁は鉛、寡黙は銀、沈黙は黄金」というのがあるそうで、自分の場合、この意味での黄金である(原文を要約)

といったことをのべていることから戦時下で表現の自由が奪われ法律で制限される中、ジャーナリズムの意思表明をし、時代や社会を凝視し心身を壊すほど自分自身と格闘しながら独自の表現方法を確立した尾崎翠という作家の尊厳を守る意味で書かない選択をし、その後終戦を迎え、松下文子さんと再開した時には戦争協力から解放された文学への希望と執筆への意欲が再燃したのではないかと考えられています。

また昭和44年(1966年)72歳の時に「第七官界彷徨」が収録された「黒いユーモア」が出版されたときに、映画化に向けて頑張ろうと思っている胸を手紙に書いていたことから文学への意欲を捨てていなかったことがうかがえます。

1958年から作風に関する再評価の風が吹きましたが、マスメディアからの寄稿依頼、出演依頼は頑なに拒否をした翠さんは1971年に最期を迎え鳥取県鳥取市職人町の浄土真宗本願寺派養源寺のお墓で永眠しています。

専門家ではないので文学に関して詳しい知識もなく表現方法や作風に関しての意見や感想や評価を述べることは出来ませんが、尾崎翠さんという個人の女性としての生き方を知るにあたり、大正から昭和初期に女性が結婚せず、子供も産まず、仕事に情熱をささげて東京と鳥取を行き来しながら作家活動をするために精力的に突き進むということ自体、周りの意見や目を考えるととても難しいことです。

心身を壊して鳥取に戻ってからも過去の栄光を内にひそめ、東京で他者の活躍を新聞や雑誌で知るということも尾崎翠さんの心中ははかり知れず、それぞれの立ち位置でそれぞれの正義があり、直接話していない為きっと誤解もあったこととは思いますが

復活の道も廃刊により途絶えた中で従軍作家にはならないと決めこむ意志を持ちながら、戦争や地震での被災、親の介護に姪の養育など、家族のために必死で生きてきた中でいつかは復活をと胸の中で抱きつつ、作家活動への意欲を秘めながらも再評価をし始めた頃には一切表舞台に出ない選択をし、最終的に第七官界彷徨を映画化するまで頑張る!っと手紙を書いた72歳。その後74歳で永眠。

作家に注力するために潔く教員を辞めたこと、その後進学した学校の退学よる帰郷、再度上京して執筆だけでは食べていけない時に生活のために出版社に勤めるも社交性に悩み会社を辞めて帰郷、それでも何度も上京を繰り返しずっとずっと自分の意思を持ち続け、長いものには巻かれない、やりたくないことはしない(できない)、一見かっこよく憧れる強さもある反面、作家という情熱を持ち続けて貫く生き様は、苦しいことが多かったのではないかと思います。もちろん、したくないことをする事の方が自分に嘘をついているようで辛い!

勝手な憶測ですがいっそのこと書く情熱を捨てることができれば他と比べて気を揉むこともなく、目の前のことに注力出来て気が楽になれたかもと思うこともあったのではないか?やりたいことがある、熱いものがあるということは生きる糧にもなるけども逆に意志を曲げれないことにより生きづらさを生むこともある。意志とは別に長いものに巻かれて華やかに評価されて生きている人もいる、親しい人の自死を何度か経験している、そうすると考えることが世間からずれてくることもある。独りで悩む、しかし、その譲れない情熱があったからこそ踏ん張れたのもあるのではないかと尾崎翠さんのことを勝手に空想…

再評価をされても表に出なかったこと、その心中は到底理解できるわけはない、職業も発言も思想も自由に持てる現代を生きる私にとっておこがましいとはわかっていますが少し共感する部分もありより一層涙が出ました。尾崎翠さんの作家マインド・黄金の沈黙カッコいいです。

尾崎翠のゆかりの地をたずねて…聖地巡礼レポート

いわみガイドクラブで尾崎翠のゆかりの地を巡るガイドコースをプランニング(ガイド養成講座)しているのでその時に参加した人のレポートを掲載します。尾崎翠さんが通学していた尋常小学校・鳥取市立面影小学校に向かい、敷地内にある翠さんの文学碑を見ました。碑には 次のように刻まれています。

「おもかげをわすれかねつつ

こころかなしきときは

ひとりあゆみて

おもひを野に捨てよ

明治四十一年度 卒業生

作家 尾崎 翠」

次に、尾崎翠さんの墓所、鳥取市内の養源寺を訪れました。養源寺は、翠さんの次兄 哲郎さんが養子となっていた寺で、尾崎翠さんと会ったこともあると言われるご住職から、墓前で晩年の様子等をお聞きし、ご焼香をさせていただきました。

その後、かつて翠さんが卒業した鳥取高等女学校の跡地を訪れ、バス車内から、かってあった女学校に思いを巡らせながら、その後、岩美町へ移動し、食品工場が建ち、当時の面影はないのですが、尾崎翠さんが代用教員として勤めた岩美町の大岩尋常小学校の跡地に向かいました。その前に流れる日比野川を下って、蒲生川に出て海辺に達すると網代です。

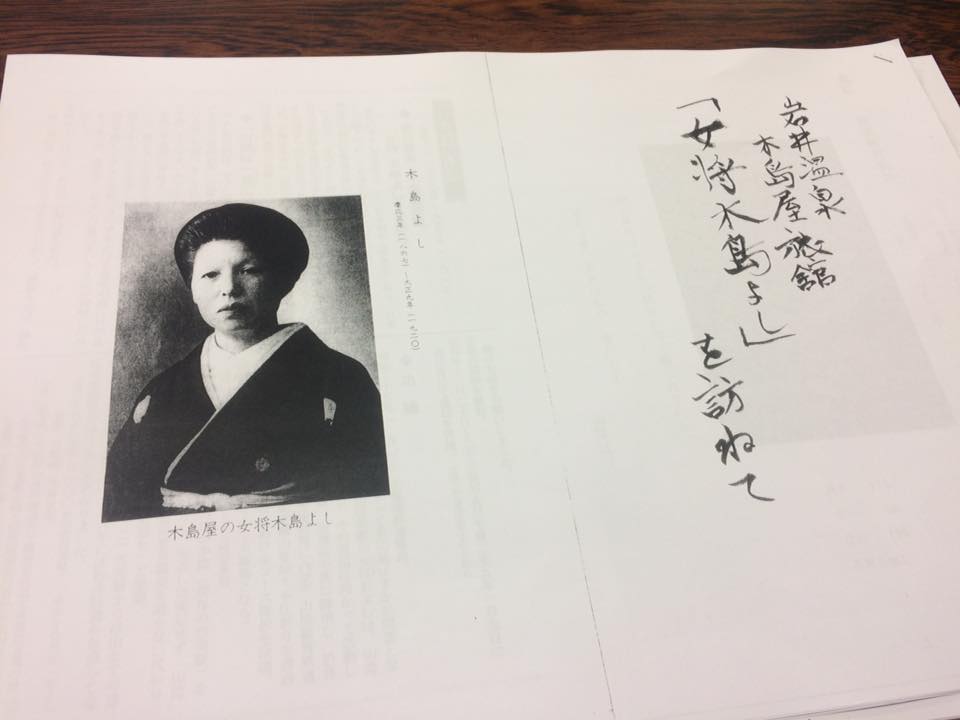

この網代には尾崎翠さんの下宿先であった祖父母の住む西法寺僧堂があり、尾崎翠さんの作品には、網代で過ごした頃の情景が、短編「花束」「初恋」などに書かれています。次に、尾崎翠さんの生家であり、母の実家である岩井の西法寺に向かう途中、尾崎翠さんの父が務めていた旧岩井小学校に立ち寄りました。

その後、着いた西法寺では、ご住職から「尾崎翠と唯識」と題して翠の作品「第七官界彷徨」の ”第七官”についてご講義をいただきましたが、ご住職いわく、唯識思想は仏教哲学の根本思想で、これを理解するには11年はかかるとのことです。

「第七官界彷徨」を読み切るには、この唯識が理解できていないと心底読破と言えないのかもしれないですね・・・・。また、唯識を理解している人と、理解していない人では作品の感想が違うのだろうなと思いました。

生い立ちやその時の環境などを知ることで、作品の表には記されない、奥の部分まで自分なりに解釈をすることができますね。これは地質の歴史を知ることも同じで、今見えている世界にはもっと深い歴史があります。

尾崎翠さんのゆかりの地を訪ねるツアーに関してご興味がある方はお問い合わせください