阪本四方太(しほうだ・本名よもた)

阪本四方太は1873年〈明治6年〉2月4日 鳥取県岩美郡岩美町大谷で生まれた俳人・明治30年代から40年代にかけて活躍した文学者で、東京帝大附属図書館司書として勤めながら正岡子規門下の俳人として写生文の実践と発展・普及に大きく貢献しました。

阪本四方太(しほうだ)は高浜虚子(1874年2月22日:愛媛県生まれの俳人・小説家)が名付けましたが本名は(よもた)です。『ホトトギス』第11巻第10号(明治41年7月)に掲載された第4章から長女の『ふみ』と長男の『泉』の名前を併せ『文泉子ぶんせんこ』というペンネームに変わっています。また『坂本』という文献もありますが『阪本』が本名です。

正岡子規とは…1867年10月14日伊予国温泉郡藤原新町(現:愛媛県松山市花園町)生まれの俳人、歌人、国語学研究家で本名は正岡 常規(まさおか つねのり)、日本の近代文学に多大な影響を及ぼした、明治を代表する文学者の一人です。なんと喀血(かっけつ:せきとともに血液を喀出すること)した自身を「鳴いて血を吐く」といわれるホトトギスの漢字表記の「子規」と号したとのこと…

仙台の第二高等学校時代に友人高浜虚子に俳句の指導をうけ、東京帝国大学に進学後、俳誌『ホトトギス』の同人および選者として名を残ししました。高浜虚子との共著、写生文集『帆立貝』、明治42年に夏目漱石に絶賛された自伝的長編『夢の如し』は代表作の一つで鳥取城下の様子を幼少期から少年期の思い出と回想、事実と想像を併せて描いた作品などの傑作を生みだしました。

また鳥取に近代俳句を導入した先駆者であり、1898年(明治31年)に俳句グループ「卯の花会」を指導しました。佐々木惣一(明治11年1878年3月28日鳥取市生まれの法学者)・田中寒楼(明治10年、1877年2月16日因幡国の河原町小畑生まれの俳人・歌人)も主要メンバーでした。

阪本四方太先生の半生を知ることで作品の成り立ちを深く受け止めることが出来ましたら幸いです。

阪本四方太生誕の地

〒681-0073 鳥取県岩美郡岩美町大谷316

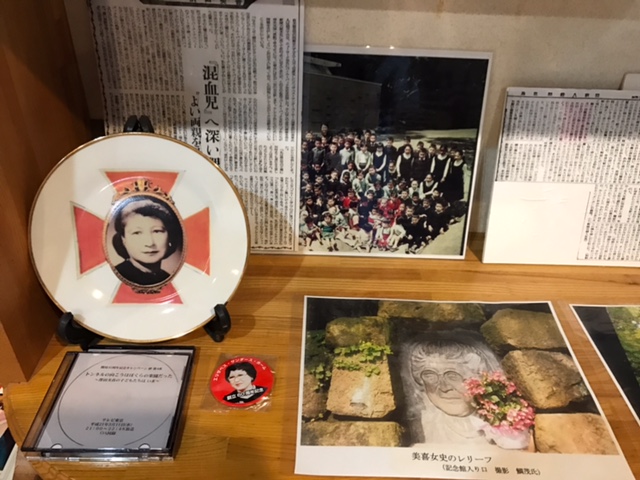

阪本四方太生誕150周年のイベント

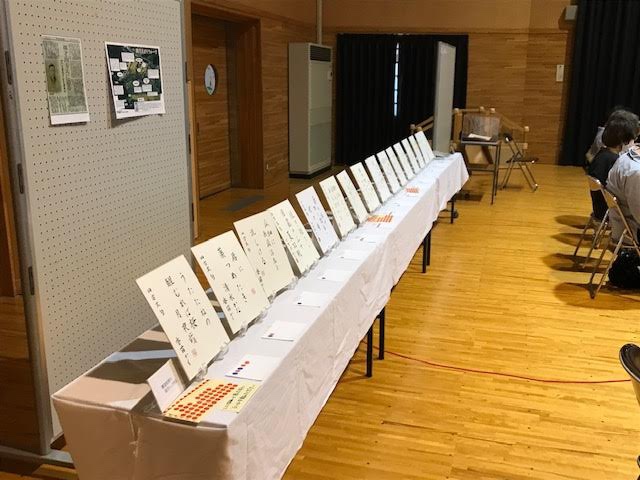

阪本四方太先生の生誕150周年のイベントの様子です。予想を上回る参加者で資料を慌ててコピーしたというエピソードがありますが、思っている以上に阪本四方太先生は地元の興味・感心が高く、敬意を持たれる俳人なんだなあっと感じます。

イベントでは講師の西尾さんが四方太に興味を持ち研究した経過など中心に四方太の人間関係など話され四方太の代表作の句を地元書道クラブの皆さまが15点式紙に書かれて、来場者が気に入った句にシールを貼っていました。

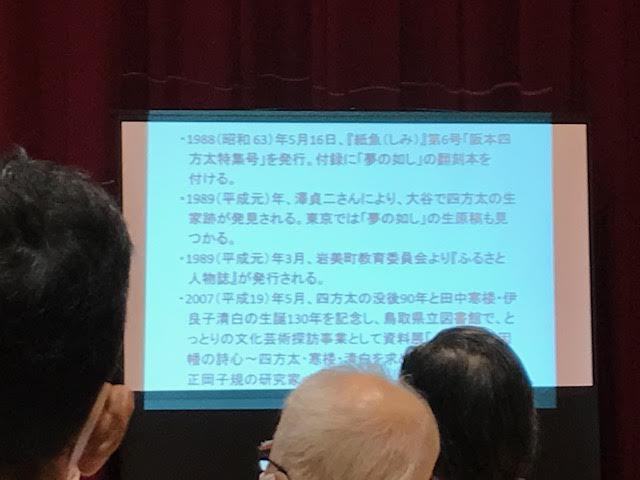

私自身が阪本四方太先生に関する知識が乏しいので講師の西尾肇さんに詳しい資料をいただいたりお話をお聞かせいただいてから改めて記載します。西尾肇さんは夢の如しの生原稿を保管されており、下記阪本四方太の履歴も丹念に調べてまとめていらっしゃいます。また、鳥取市民図書館の司書を務め、鳥取市史編集室長として明治期の郷土文芸誌について執筆するほか、阪本四方太の没後90年にあたる平成19年に『よみがえる因幡の詩心~四方太・寒楼・清白を求めて~』のシンポジストも務めました。

阪本四方太の生い立ちと履歴書

- 1873年(明治6年)2月4日鳥取県岩井軍大谷村(現代の岩美郡岩美町大谷)に鳥取藩士だった阪本熊太郎、ちせの長男として生まれました。(明治維新後、父は美取神社の神主として大谷村に移住)

- 1877年(明治10年)父・熊太郎が鳥取変則中学(現・鳥取西高等学校)の漢文教師となるため一家で鳥取城下に移住をする(東町31番・当時は島根県と併合中)、明治13年2月・7歳に醇風学校(現・醇風小学校)入学、明治19年9月・13歳に鳥取県尋常中学校(現・鳥取西高等学校)入学、明治21年9月・15歳に京都第三高等中学校補充科入学⇒第三高等中学校大学予科に進学(11月30日橋浦泰雄が岩美郡大岩村で誕生)

- 1889年(明治22年)8月26日・16歳阪本家が東町31番地から東町8番地に引っ越す(現在の東町109番地付近か?とされる) 『夢の如し』で写生文として住居近辺の風景が描かれています。西尾肇さんの解説によると大川は千代川の事と思われるとの事です。

- 1894年(明治27年)7月・21歳、学制改革により京都第三高等中学校が廃校、仙台の第二高等学校大学予科第一部に転校する、この頃高浜虚子や河東碧梧桐の俳句に心動かされ、島根出身の大谷 繞石(おおたに ぎょうせき/じょうせき)と共に両人の手ほどきで俳句を始め・新聞『日本』の俳句欄に正岡子規の選出で俳句が選出され、子規に認められたことにより俳句の魅力に取りつかれました。この時に四方太が高浜虚子に依頼をして命名をしてもらったのが四方太といふ字は面白いからそのままを音読みにして『しほうだ』としたらよかろう…と言われたとおりに決めました。(高浜虚子「四方太君追想」『ホトトギス』第二十巻十号大正6年7月掲載より抜粋)。しかし、10月に高浜虚子や河東碧梧桐は校風が合わないと退学して上京、わずか2ヶ月の期間で俳句と運命的な出会いをし、四方太は12月に第二高等学校公友会雑誌に俳句を発表しました。(※8月・日露戦争開戦)

- 1896年(明治29年)9月・23歳に東京帝国大学文化大学国文科に入学、根岸にあった正岡子規の門をくぐり頭角を現しました。(12月20日岩美郡岩井にて尾崎翠誕生)

- 1897年(明治30年)1月・24歳松山で柳原極堂が創刊した『ホトトギス』(明治40年まではほとゝぎす)に参加、2月の新聞『日本』にも同句を掲載、8月には鳥取に帰郷時の生活の一こまをつづった「盆の月」を新聞『日本』で発表

- 1898年(明治31年)4月・25歳、ほとゝぎすの俳句選者となりました。7月11日には粟谷町の石川静枝と結婚、夏休みの鳥取帰省中には俳句の指導を受けたいという若者によって俳句の愛好会グループ「卯の花会」が結成され佐々木惣一や田中寒楼もメンバーでした。また12月には『反省雑誌』の俳句選者となりました。1898年は転機・好機といえる程、作家としてもプライベートとしても変化がありましたね(ホトトギスの発行所が東京に移り高浜虚子が主催になる)

- 1899年(明治32年)7月・26歳、東京帝国大学文化大学国文科を卒業し一時的に鳥取に帰省後10月、『ホトトギス』に帰省中の鳥取での日々をつづった「田園日記」を発表し、田中寒楼とともに再上京し、寒楼と子規が生涯に一度の顔合わせをしました。この時の記録として『寒楼の俳句』の中で蓮佛重寿が書き残した寒楼の口述を紹介していて、四方太と、鳥取中学(現在の鳥取西高等学校)の寄宿舎の知り合いだった日本のジャーナリスト碧川企求男(※妻は鳥取藩士(城代家老)和田邦之助の娘として生まれた婦人運動家碧川かた)が国民新聞の記者をしていて、東京の本郷の下宿屋にいてそこにお世話になったとあり、四方太と、碧川企求男・かたのつながりを知りました。

※ホトトギス第三巻第三号明治32年12月の消息欄に子規が四方太君はいつの間にやら文学士になられ候、徴兵は落第と記載あり同じく12月には正岡子規が夏目漱石あてに四方太の就職を斡旋したのでは?と思われる手紙を送っていたようです。 - 1900年(明治33年)27歳、1月から私立明治学院国語科専任教員についたと同時に、私立東北中学校及び私立哲学館の国語科講義の嘱託、5月には東京帝国大学文化大学の助手と付属図書館の司書として勤務、2月に「俳文評釈」を出版、四方太は東京で文学活動を続ける夢を捨てきれず、焦りや不安、希望が交錯しながら本郷区駒込浅嘉町70番地に家を構え、鳥取より妻の静枝さんを呼び寄せます。この年、窪田桂堂が鳥取地方裁判所の判事となり鳥取に帰郷したため『卯の花会』の中心的存在になりますが、翌年急死しました。

- 1901年(明治34年)3月・28歳、「日本人」の俳句選者となり、4月には写生文集の『寒玉集』を出版。

- 1902年(明治35年)9月19日、正岡子規が生涯を閉じ、『ホトトギス』の子規追悼号では交友録として「思ひ出づるまま」を発表しました。また『ホトトギス』の募集写生文の選考に当たることになり、今までよりいっそう写生文の発展に魂を捧げていました。しかし、写生文は四方太らが提唱してきた叙事文ではなく、夏目漱石の『吾輩は猫である』によって描かれた写生文の小説化が注目されていき、親友の間柄だった二人に亀裂が入り始めました。

- 1903年(明治36年)8月10日・30歳、長女ふみが誕生し、翌月9月には早稲田大学の講師となり、さらに10月に高浜虚子らとの編著『写生文集』を出版しました。

- 1904年(明治37年)5月7日・31歳、父の熊太郎さんが隠居したため四方太が家督相続をし、阪本家の戸主となりました。(2月10日日露戦争開戦)

- 1906年(明治39年)・33歳、2月素人落語『安魂丹』5月に『ラッパ』をホトトギスで発表。3月には新たに虚子との共著の写生文集『帆立貝』を出版しました。

- 1907年(明治40年)2月・34歳、『ホトトギス』に自伝的作品「夢の如し」の連載を始め明治42年4月まで全9章を7回に分けて発表、4月には『続写生文集』を出版しました。

- 1908年(明治41年)1月・35歳、『新写生文』を出版し、本郷区駒込浅嘉町70番地から本郷区駒込西片町10口ノ2番地へ転居しました。この頃長女のふみと長男の泉の文字をつかって『文泉子』と俳号を改めました。

- 1909年(明治42年)2月4日・36歳、次女、ときが誕生し9月15日に『夢の如し』を出版しました。これにより、対立していた夏目漱石が今まで四方太に対する批判を取り下げ、11月9日の国民新聞上で褒め称えました。(縁が戻りよかった!!!)また、私立鳥取図書館が開館したのもこの年の12月です。

- 1912年(明治45年・大正元年)1-8月『新公論』に文泉子として「万年筆」という日記を掲載します。そのころ、同郷の橋浦泰雄らが「水脈みお」を発刊しました。この年末に助膜炎を患って体調を崩し、翌年1913年は病気療養で休職しますが、8月に萩原羅月が主宰する俳誌「冬木」の発起人に名を連ねました。更に不幸が続いてしまい、1914年2月19日に自宅が類焼に遭い、着の身着のまま避難し転居、出版予定だった『閑日月』が焼失してしまいました。

- 1915年(大正4年)5月・42歳、休職の期限が切れたので図書館の仕事を退職し、嘱託として図書館に籍を置きましたヶ病の回復がなかなか見込めず、1916年12月9日には親友である夏目漱石が他界しました。

- 1917年(大正6年)5月16日・44歳にて逝去、四方太は最期まで『写生文』の開拓に情熱を注ぎ、師である正岡子規によって提唱された写実主義の文芸理論を高浜虚子と共に受け継いで発展させました。お墓は駒込の染井墓地一種口13号4にあります。

「卯の花会」は夏休みに帰省する四方太から俳句の指導を受けようという鳥取市で生まれたグループです。第一次文芸興隆ともいえる文芸運動を推進し、鳥取の学生で組織された新派俳士の会合で毎月3回集まって共に俳句を発表しあうというもので、四方太が上京中には幹事が句を送って添削指導を受けたと想像されています。明治33年1月の例会では30名の参加があり創作意欲が旺盛な学生は『鳥城』『ホトトギス』『日本』『反省会雑誌』『木兎(豊岡)』などに盛んに句を発表、卯の花会は鳥取郷土文芸運動の発端であり、四方太がいたからこそ生まれた文化です。

名前の由来が、四方太の帰省がいつも夏で時鳥(ホトトギス)が鳴き、卯の花(4月を卯月といい、5月に白い花が咲き夏の到来を思わせる景物とされた夏の季語)が香る時だったので四方太が命名したといわれていますが、正式な文献は見当たらないようです。佐々木惣一や田中寒楼、尾崎巴水、太中紫溟郎、などの俳人を輩出し、尾崎放哉、窪田桂堂も深く関わっていたようです。

しかしのちの明治33年1月から私立明治学院国語科専任教員についたと同時に、私立東北中学校及び私立哲学館の国語科講義の嘱託、5月には東京帝国大学文化大学の助手と付属図書館の司書として勤務することになり、四方太から直接指導を受けることができなくなり、会そのものの求心力が低下してきたことと、四方太自身の感心が俳句から写生文に移っていき、明治33年4月には根岸の子規庵でホトトギスのメンバーと文章会『山会』をはじめ、写生文の開拓という新たな文芸活動に向かっていったことや子規の他界後の後継者不在の俳句界の現状に不満があって距離を置いていたことなどから衰退していき、活動期間は約12年間でした。この間立派な後輩が育成できたことは功績であり偉業です。

平成19年、没後90年に岩美西小学校に顕彰碑が建立されました。