通幻禅師について学ぼう

岩美町に所縁がある曹洞宗の僧侶である通幻禅師の碑があります。

通幻禅師(つうげんぜんじ)は、南北朝時代の曹洞宗の僧侶で、厳格な修行指導とその影響力で知られています。本山永沢寺(ようたくじ)は、1370年頃、後円融天皇の命を受けた細川頼之によって建立され、通幻寂霊禅師を開祖とし開山した寺院の一つで、兵庫県三田市に位置し、摂津国と丹波国の境目にあることから「摂丹境永沢寺」とも呼ばれ、彼の教えを広める拠点として設立されました。

この地は現在、禅の修行道場としてだけでなく、地域の文化や観光の中心地としても機能し、特に花菖蒲園やぼたん園が有名で、多くの人々が訪れる名所となっていますが、当時は人跡未踏の山上の盆地で、座禅・開墾・植樹など自給自足の修業の場として選ばれ、ここで要請された僧侶は全国各地に布教活動をし曹洞宗の教えを広め、宗派の基盤を強化しました。

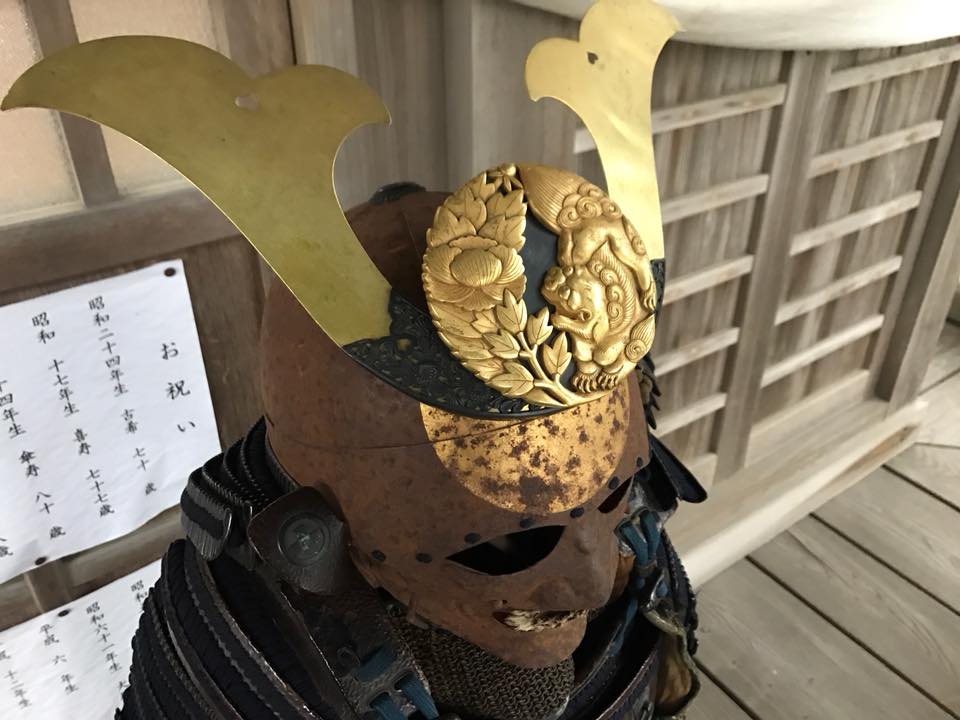

修行僧に対して非常に厳格な教育を行い、「活埋坑」や「文字点検」といった独自の方法で、真剣な修行態度を求め、 「通幻十哲」と呼ばれる弟子たちを輩出し、彼らが全国に禅の教えを広めることで、曹洞宗の発展に大きく寄与しました。

「活埋坑」とは、大きな穴に修行僧を放り込む儀式で、山門の大きな穴の前で挨拶を受け、2.3の問答をし覚悟を確かめ、冷やかしと判断されうろたえたものは穴に蹴り込んでしまうというものです。このことにより命を懸けて修行に挑む真剣さを要求したそうです。

「文字点検」とは禅師の弟子たちが文字言語にとらわれて本当の修業を妨げられることを考慮し書物、筆、硯等を没収して座禅道の傍らで償却したそうです。

通幻禅師の厳格さと指導力は、曹洞宗の発展において重要な役割を果たしました。禅宗では「不立文字・教外別伝・直指人心・見性成仏」を強調しています。

不立文字(ふりゅうもんじ):言葉や文字に頼らないという教えです。真理は文字や言葉を超えたところにあり、直接的な体験によってのみ悟りに到達できるとされます。

教外別伝(きょうげべつでん):仏教の経典や教えを通じてではなく、師匠から弟子への直接伝授によって真理が伝えられるという考えです。この言葉は、禅の独自性を表しています。

直指人心(じきしにんしん):人の心を直接指し示し、心の本質を悟らせることを意味します。禅の修行において、表面的な理解ではなく深い洞察が求められます。

見性成仏(けんしょうじょうぶつ):自己の本来の性(しょう)を見極めることで、仏の悟りに達するという教えです。「見性」は悟りの核心部分を指します。

通幻禅師の出生には「飴買い幽霊」という民話があり、

ある日、幽霊が町に現れ、小さな赤ん坊を抱えながら飴を買っては赤ん坊に食べさせていました。この奇妙な状況に町の人々が不思議に思い、後を追うと、幽霊は墓地に入り消えてしまいました。墓を掘り起こしてみると、幽霊が抱えていた赤ん坊が実際にその場に生きていたのです。その赤ん坊が後に通幻禅師となり、偉大な禅僧としての人生を歩むことになります。

といった幽霊に育てられた赤ん坊が後の通幻禅師になったという話が伝わっていますがその他、出生については様々な説があるのです。

通幻禅師の出生説について

通幻禅師の出生については大まかに分けると京都、山陰説と九州説に分かれ、その中でも不思議な出生伝説があります。

まずは大本山総持寺に開山から明治3年までの間の住職名簿である「住山記」が伝わっていて、この「住山記」の中に第五世通幻寂霊禅師は「豊洲人事(豊洲の人という意味)」と記載されているそうです。禅師が出家した大光寺が武蔵郷(豊後)にあることが裏付けとなっています。また葬儀の記録にも「豊後州武蔵郷・人事」と記されているそうで、さらに武蔵郡には国東半島があり、その国東が出生地だという説もありました。しかし、禅師の縁者が不明なことと、禅師が生前一度もこのことについて言及したことが無いこと、故郷の国東に訪れた形跡がないことから、疑う余地が残されています。(しかし、永澤寺では豊後国東郡武蔵郷説が正しいのではという見解の様です)

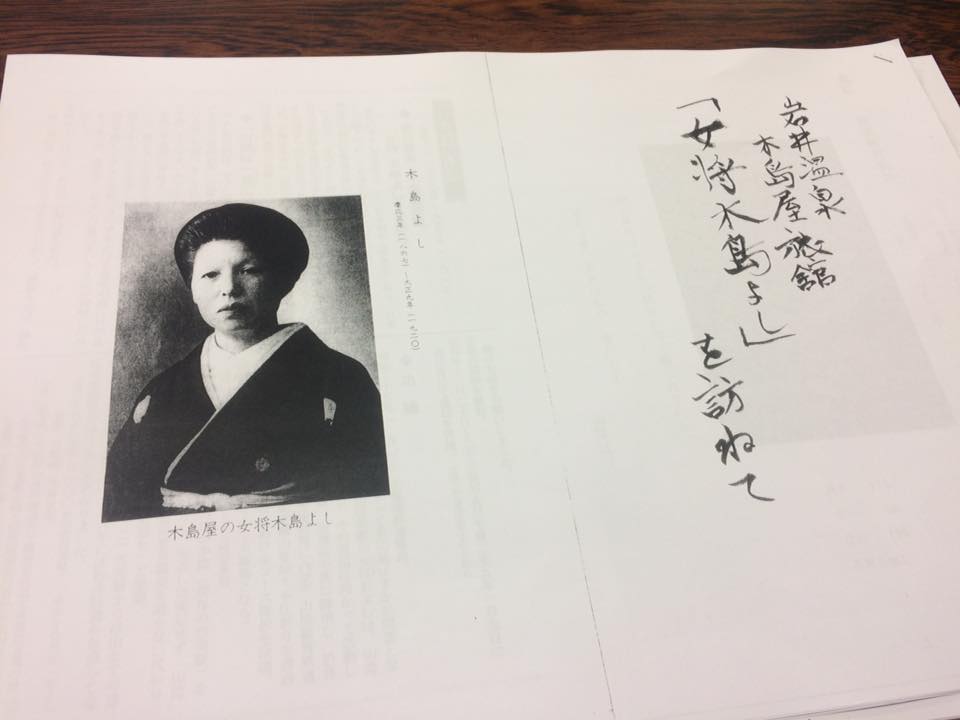

次に、ここ岩美町、因幡国石井郡浦住出生説は禅師が開山された永沢寺の住持であった明極即証師が1755年(宝歴元年)に撰述(僧侶や学者が経典や教義、説法の内容を整理し、書き記す活動)した「摂丹境青原山永沢寺通幻禅師行業」にあり、1689年(元禄11年)梅蜂竺信師が撰述した「因州景福寺通幻和尚土葬神塔銘」に原典を求めています。(この原本は鳥取市景福寺に伝わっています)

岩美町誌では「通幻禅師は浦富で生まれ、もらい受けた僧侶に伴われ九州で育てられたので、生まれは浦富だと改めて確証しておきたい」とありますし、鳥取景福寺の開山が通幻禅師であり、毎年6月5日に法要を営んでいて、1790年の400年回忌の時には通幻禅師の為に浦富の香林寺の快仙和尚が子安地蔵を建立しています。また景福寺の斜め前にある善久寺の開山が景福寺の17世の吉州樹単老和尚で、景福寺の隠居寺であった浦富の香林寺と密接な関係があったことなどから浦富出生説を建てています。

出生説について

浦富の香林寺にはかつて「安産の袈裟」があり、この袈裟にご加護を祈ると安産間違いなしといわれていました。このいわれは、通幻禅師の出生説にあります。

通幻禅師を産んだ母のお墓の跡を古くから「都氣乃左伊(つげのさい)」または「土葬神(つげのさい)」といい、境内の碑文の中に「峩山和尚の高足、通幻寂霊禅師、名諱の意、法字の奇、みだりに視過すべからざるものに非ずや」とあります。

出生説1

通幻の父である太郎磨呂は細川村(福部)の生まれでしたが京都にいました。年に一度くらい故郷の細川に帰ってくるのですが、とある都市に、浦住(浦富)村の岩渕長者の娘と出会って恋に落ちたのです。しかし、親の反対を受けて太郎磨呂は京都に戻らされてしまい、長者の娘は精神を煩い他界しました。

娘の両親は悲しみに暮れ、近くの丘に娘の亡骸を葬りました。その時、魂だけが抜け出して京都にいる太郎磨呂の元へ飛んで行ったのです。その魂がなんと擬人化し、太郎磨呂と同棲をして一人の男の子が産まれたとの事。。。。。。その際、太郎磨呂に「私は親に背いてあなたのもとにやってきた、故郷の親に、このことを話したい」といって揃って親元の浦住へいき、家の門で親に挨拶もせずに娶ったこと、子どもが産まれたことを許してほしいと乞うたのです。

長者の娘の両親はそれを聞いて驚き喜び怪しんで(埋葬したのに生きていたこととかシンジラレナイですよね…)娘と子供見たさに走って家を飛び出すと誰もいません。ただただ、娘を葬った丘のお墓に幼子がうずくまっているのを発見したのです。

父母はこの怪しい現象に対し、墓を掘り起こしてみたら、娘の顔がまるで生きている人間の様だったので驚きました。父母はこの信じがたい現象に恐れ、悼み悲しんで幼子を連れて帰り養育しました。この子が通幻禅師という説です。

出生説2

婦人が餅を買いに夜な夜な街に出るのを見た村人が何人もいて、墓の下にて出産した子供を養育したという話(飴買い幽霊と似ている話ですね)

出生説3

通幻禅師は元享2年(1322)に浦富に生まれ、俗名を永沢家光としました。口碑によると、母は身ごもったまま死亡し、当時あった自得庵の前に葬られました。そのころ、一人の僧が諸国遍歴にてここを通りかかり新しい塔婆を見て、回向(読経(どきょう)などをおこなって死者の冥福(めいふく)を祈ること)しようと立寄ったところ、かすかな泣き声がするので、墓の主を求めて急いで掘り起こしたところ、母の亡骸から一人の男子が産まれていたとの事です。旅僧は、深い縁を感じ、その男子をもらい受けて養育しました。これがのちの通幻禅師となる人です。

この出生説3により、禅師は17歳の時、豊前国(大分県)大光寺にて剃髪し、歴応3年(1340年)加賀大乗寺、さらに文和元年(1352年)能登国の総持寺の峨山和尚に師事し、印可(師僧が、弟子の修行者が悟りを得たことを証明認可すること)を得たのが35歳です。

その後に京都より山陰道に掛けて曹洞宗を伝播し、冒頭に記載した丹波に永沢寺を創建し、曹洞宗の興隆に尽くしたのち、明徳2年(1391年)5月5日、70歳で示寂されました。

個人的疑問ですが調べがつかなかったのでつぶやきを…永沢(ようたく寺というのは通幻禅師の出生説で、1322年(元享2年)浦富で生まれ本名が永沢家光と称していたことと関係あるのか気になります・・・・・

当サイトでは岩美町の歴史として浦富出生説を記載しておりますが出生説については学者の方々の研究により様々な見解が出ていますことをご確認の上、ご自身の見解でお受け止め下さい。

言えることは通幻禅師は曹洞宗の普及に子弟教育にも尽力した功績、通幻寂霊禅師の流れを汲む寺は全国に8900ケ寺あるといわれている素晴らしき僧侶です。

通幻禅師の母子愛碑建立について

通幻禅師は元享2年(1322年)浦富の長者の娘が難産で死亡し、香林寺門前自得庵の傍に葬りましたが、そのお墓の下(中)から誕生したと伝えられた説から、通幻大師と母の愛を、初代国連大使であった澤田廉三さんの提唱で「母子愛の碑」として顕彰碑が建てられました。

戦争末期時の浦富町長の栗村嘉水さんは通幻禅師と仙英禅師の顕彰碑をゆかりある香林寺跡に建立を計画し、碑文を宗派の永平寺と總持寺に依頼をし、栗村さんの手元に届きました。資金も広く集め廉三さんも寄付し、台座石も据えられました。しかし碑石は鳥取地震により、割れてしまい届かなかったのです。栗村さんはこのことを悔みながら亡くなりました。廉三さんは通幻禅師生誕伝説を「母子愛」と提唱していましたが、廉三さんの死後、平成になって既に準備されていた台座の上に「母子愛の碑」が建立されました。ようやく長い年月を超えて様々な人々の想いが形になりました。

この時の碑文の現本は永明寺さんにあります。

「通幻和尚土葬神塔」、通幻禅師400年忌地蔵が並んでいて隣の道路脇には香林寺歴代住職の墓碑も建っています。また、香林寺は幕末の開国を進めた大老井伊直弼の師とされる仙英禅師が得度した寺といわれています。

香林寺跡は曹洞宗通幻派の開祖通幻禅師生誕の地で「土葬祭(つげのさい)」と土地の人が呼んでいた伝承に基づく「飴買い幽霊」の民話で有名です。

また香林寺は永明寺に合併されました。その経緯に関しては永明寺公式ブログに非常にわかりやすく解説されていますのでお読みください。