荒砂神社の歴史を知っておまいりにいこう!

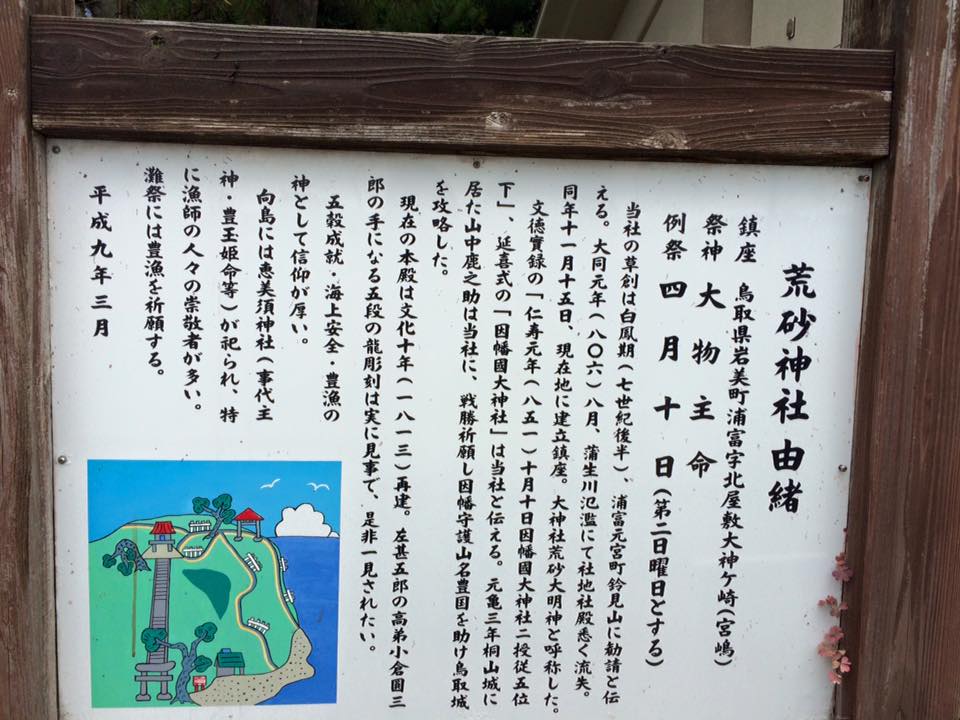

荒砂神社は鳥取県岩美町浦富の浦富海岸に面する岩の上にある神社です。現在は陸続きになっていますが以前は鳥居前にも波が来ることが度々あり、この島を宮島と名づけられたそうです。大神神社(おおみわじんじゃ)荒砂大明神と称されていましたが明治に荒砂神社と改称されました。

鳥居をくぐり、急勾配の石段を登り境内から望む浦富海岸はとても美しく、清掃や保護活動、祭事など、地元の氏子の皆様に大切にされている神社です。

アニメfree‼にも描かれているため、聖地巡礼に訪れる方も増えましたが歴史は長く、毎年例大祭が行われしめ縄づくりや榊の植樹も氏子で行っています。(下記に写真あり)

荒砂神社の歴史

浦富元宮町/鈴見山にありましたが806年(大同元年)8月に蒲生川が氾濫して社地社殿が被災したため、11月15日に現社地に移遷したと伝えられています。この説には大洪水で流されたご神体が浦富海岸の島の側で上がったのでそこを大神ヶ崎といい、この島を宮島といいました。

また、永美久三郎という漁師さんが早朝に大神ヶ崎にて大鯛を釣ってその鯛のお腹の中から黄金の大黒天が現れ、宮島に祀ったと【稲場(因幡?)民談記】等で紹介されています。

宮島の沖には向島(むこうじま)があり、二つに分かれていて、手前が小向島、松の木があるのが大向島で弁財天を祀っています。案内板には恵美須神社(事代主神と豊玉姫命と記載) この手前の小向島の西側には小規模の波食棚が見受けます。写真の奥に見える岬の先には龍神洞があります。

恵比寿(恵美須)神社は七福神の恵比寿様を祀る神社で、恵比寿は事代主神(ことしろぬしのかみ)と同一視され、七福神の一柱として知られています。豊玉姫命は海神の娘で安産や子孫繁栄、また水の恵みをつかさどる神、弁財天は七福神の一柱の水の神様です

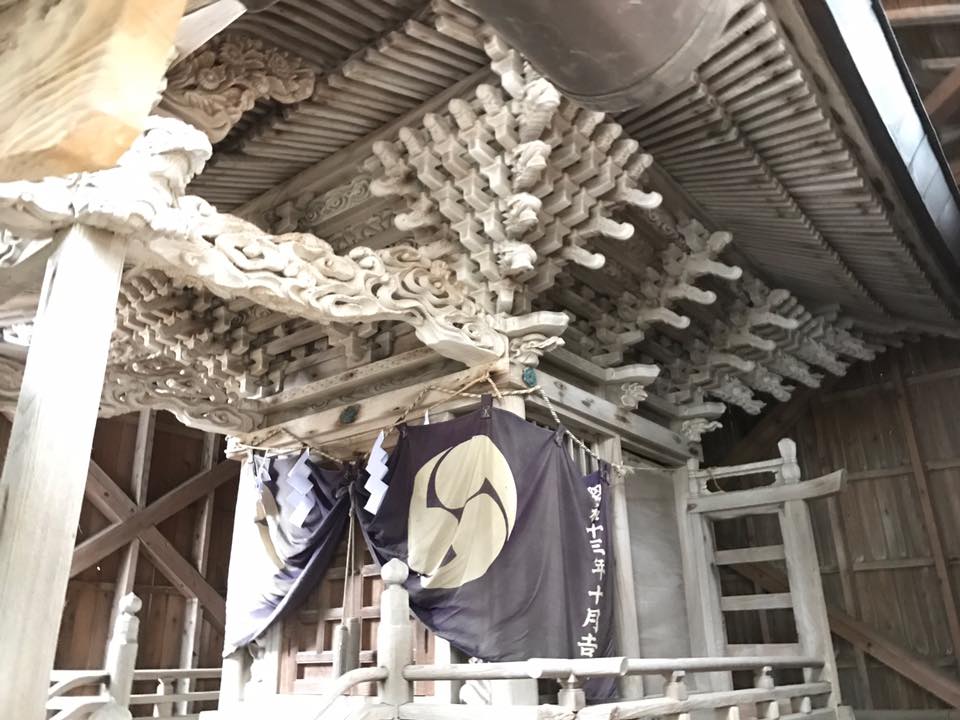

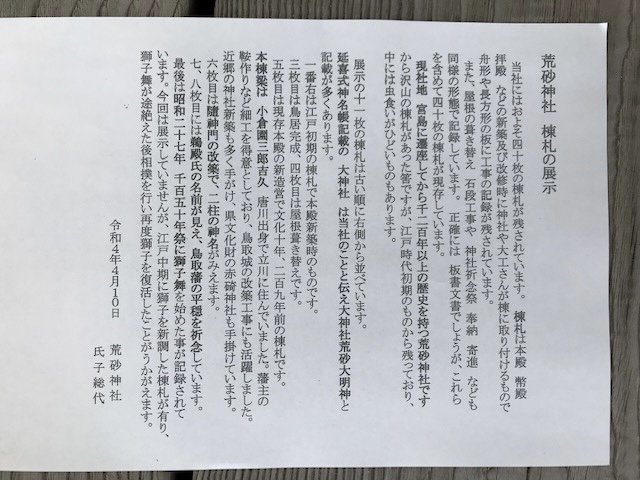

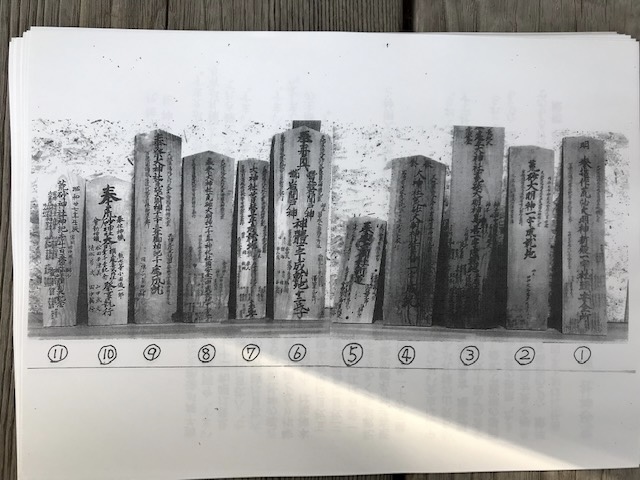

現在の本殿は江戸時代文化十(1813)年に再建されたと伝えられ、五段の龍彫刻は、左甚五郎の高弟小倉円三郎の手で見事に彫られました。棟札に「当国岩井郡唐川邑住人、住居ハ鳥取立川町 文化拾歳 本棟梁 藤原小倉園三郎吉久作之 作年二拾八才」と刻まれています。

例祭日:4月10日

祭神:大物主(おおものぬしのかみ、:大国主命と同じ)/稲作豊穣、疫病除け、酒造り(醸造)などの神、商売繁盛、開運厄除け、交通安全の神

鳥取県では荒砂神社と美取神社との2社のみ祀られているそうです。

また、五穀成就・海上安全・豊漁の神として信仰されています。

所在地:鳥取県岩美町大字浦富

創建は白鳳時代とされ、戦国時代から安土桃山時代にかけての山陰地方の武将であり尼子氏の家臣の、山中鹿之助が桐山城を拠点とし様々な活動をされた際、尼子再興の悲願成就のため荒砂神社に100本の矢を奉納しています。その矢と伝えられる二本の矢が残っていて、2019年末に氏子により額に入れ奉納しました。

創建は白鳳時代とされ、戦国時代から安土桃山時代にかけての山陰地方の武将であり尼子氏の家臣の、山中鹿之助が桐山城を拠点とし様々な活動をされた際、尼子再興の悲願成就のため荒砂神社に100本の矢を奉納しています。その矢と伝えられる二本の矢が残っていて、2019年末に氏子により額に入れ奉納しました。

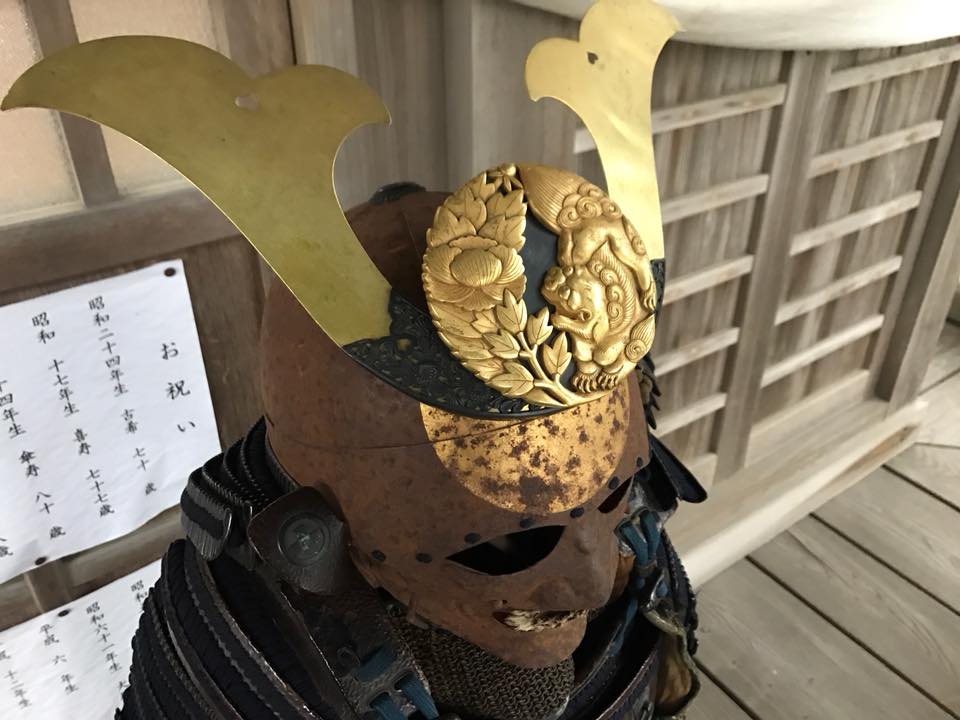

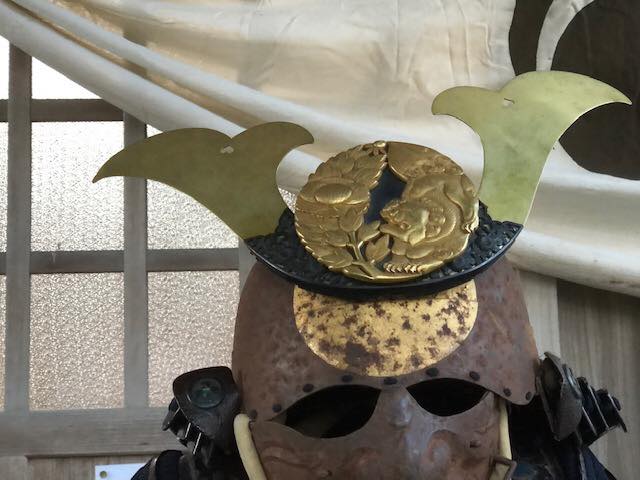

また鳥取藩主の池田家の家臣であった鵜殿家から寄贈された鎧兜も保存されています。明治の初め、鵜殿氏が江戸に行くとき、黒の鎧兜を荒砂神社に、赤の鎧兜を浦富の熊野神社に奉納しました。

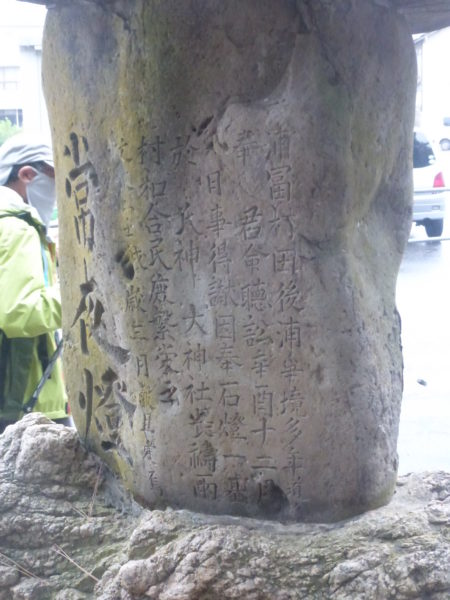

荒砂神社の鳥居の前の「両村和合繁栄」の石の常夜灯・石灯籠を寄進した松田道之とは、明治政府に出仕した鳥取藩士の中で一番の出世頭であり44歳で亡くなった時、道之は東京府知事でした。寄進の理由は、常夜灯の背面に記してあります。

荒砂神社の鳥居の前の「両村和合繁栄」の石の常夜灯・石灯籠を寄進した松田道之とは、明治政府に出仕した鳥取藩士の中で一番の出世頭であり44歳で亡くなった時、道之は東京府知事でした。寄進の理由は、常夜灯の背面に記してあります。

荒砂神社の境内と周囲の風景と例祭の様子です

荒砂神社の例大祭などに関する記事も併せてごらんください。しめ縄の稲も榊も浦富地区で自作しています。