奥田亀造さんの功績を知ろう!

奥田亀造さんは1872年(明治5年4月15日)鳥取県岩井郡大谷村(現・岩美郡岩美町大字大谷)の地引き網の網元・奥田周蔵さん、きよさんの長男として生まれた漁業実業家であり、(オツタートロール漁業の先覚者、機船底曳網漁業の創始、角輪組設立)であり、のちに政治家(衆議院議員、貴族院議員)として水産振興とともに農業改革とその根底となる土地制度の改革に尽力した、勲四等瑞宝章を受賞・岩美町名誉町民(平成2年11月顕彰)です。

奥田亀造さんは「海の魔王」と評されるほどの大胆な人物であり、漁業の近代化に情熱を注ぎました。奥田亀造さんは「先祖は海賊」と語ることが多く、海洋に対する深い愛情と冒険心を持っていました。また「呑海漁長」として書を遺しています。政治家としては、農業保険や農民保険の導入を目指すなど、社会的な課題にも積極的に取り組みました。

奥田亀造さんの功績は、日本の漁業と農業の発展に大きく寄与し、後世に影響を与えました。さらに、奥田亀造さんの著作『労働問題の帰趨 附帝国の緊急国是』 青年公論社 1919年や『農村救済 土地制度改革論』 農村文化協会 1927年、そして数々の論文は、奥田亀造さんの思想や水産・農業に関する取り組みを知る上で重要な資料となっています。

このいわみのあしあとでは、平成22年に開講された奥田亀造さんの出生地でもある岩美町大谷の「輝く大岩を作ろう実行委員会主催・大岩地区公民館共催」の郷土の偉人講演会の資料を参考に奥田亀造さんの功績について記録します。

奥田亀造さんの履歴

- 1872年(明治5年)3月8日奥田周蔵さんの長男として生まれ、大谷学校を卒業後、袋河原学校長林良造さんに漢学を学ぶ

- 1898年(明治31年) 第2回水産博覧会(神戸市)に鳥取県出品人総代として参加

- 1901年(明治32年) 鳥取県知事に山陰沖の漁業権許可を申請したが、反対運動が起き許可ならず

- 1902年(明治35年)5月6日から翌年1月4日まで韓国東北海岸で漁業探検を実施

- 1904年(明治37年)鳥取県知事の賛意を得て木造汽船「海光丸」を建造し、オツタートロール漁業を試みて和歌山で功績をあげるも地元漁師より反対される、その後山陰沖、朝鮮沿海、銚子沖と廻航するも各地で反対運動が起き、銚子港で海光丸は放火される

- 1908年(明治41年)東京に遠洋漁業角輪商会を設立

- 1913年(大正2年)資本金150万円で株式会社角輪組を設立

- 1915年(大正4年)大谷で漁船船長機関士講習会を開催し、沿岸漁業機械化の促進につなぐ

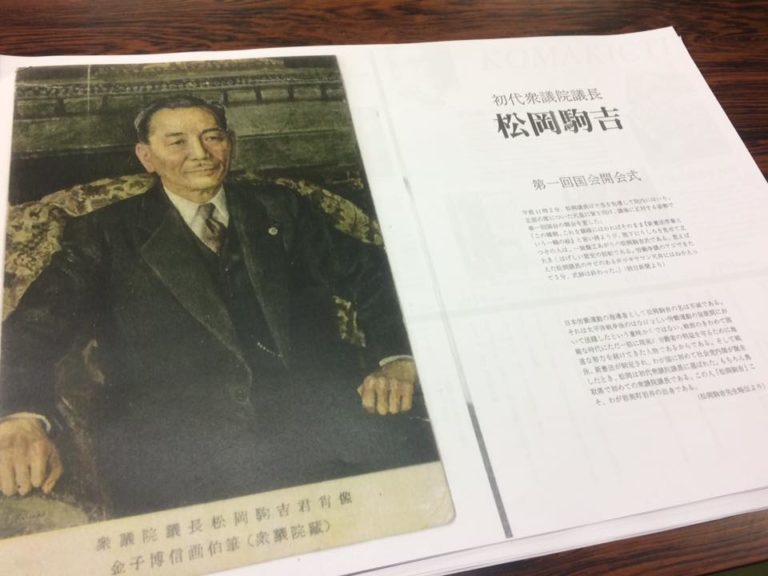

- 1917年(大正6年~9年) 衆議院議員に当選し、両院議員百数十名をもって水産同志倶楽部を結成し水産業の振興に尽力

- 1925年(大正14年) 貴族院議員(多額納税議員)に選出

- 1934年: 東京市会疑獄事件で無罪判決を受ける

- 1944年(昭和19年)3月24日東京都台東区根岸で逝去

- 1968年(昭和43年)明治百年記念事業で水産功労者として表彰

- 1990年(平成2年)岩美町名誉町民に決定

鳥取県からは271の出品で大谷からは26の出品で「煮乾鰮」(カタクチイワシを煮て干したもの)を出品して褒状を受賞

※その他大谷の出品者敬称略:澤勝治・澤長四郎、大西秀蔵、村田金蔵、田中為次郎、松本吉平、澤鹿蔵、澤喜八郎、川口庄太郎、港久次郎、澤梅蔵、川口仙太郎、澤房蔵、澤竹蔵、中村三太郎、澤松太郎、岩村半蔵、岩村貞蔵、田中松太郎、岩田伊平、椋富蔵、澤甚吉

「第二回水産博覧会褒章人名録」より

博覧会での漁業開拓意欲の向上、朝鮮半島沿岸での通漁の増加により村の青年15名と共に朝鮮半島の漁場調査を開始。費用は田畑などを売ったりして工面、明治36年には県の補助も受ける。

実弟である徳田隆一さん所蔵の韓国東北海岸漁場探索出漁日誌(奥田慶一郎さんの翻刻)にはその日の天候から出来事、成果など詳細の記録があり7月10日から12月8日まで杆城郡猪津を拠点として試験漁業を行う。朝鮮人とのいさかいも絶えなかったが要求を強引に認めさせることはなく概ね成功したとの報告、愛知県出身の夏目市郎兵衛の協力を得て10月2日に長箭出地元民と鰮網漁の合同事業開始、元山では年末までアンコウ、カレイ、カニ、タラの試漁に従事

※翌年朝鮮での試漁を行おうとするも日露戦により開発に着手できず

挫折を繰り返したが、木造トロール汽船による大規模漁業は(1907年(明治40年)、倉場富三郎による英国からの深紅丸の輸入以降)大改革につながった。

明治45年から霊津に於いて定置網業を開始(韓国漁業法(明治41年)、韓国併合(明治43年)により排他的操業権の獲得に成功)

角輪組の発展の盛衰退

朝鮮半島沿岸で漁業事業を展開。全国23カ所で事業を展開し、漁村の生活向上のため、漁業の機械化、近代化を図る事務80名、漁夫、水夫1200名が就業(うち300人は鳥取県民)、大正8年に大型トロール漁業を開始、大正12年頃からは遠洋漁業からマイワシ漁中心となり、油脂加工や肥料製造など多角経営を行い発展する⇒昭和4年の世界恐慌の打撃で魚、油肥製造品の暴落、高級魚の鰆や鰤の回遊激減、遠洋漁業発展による定置網業の業績圧迫、トロール汽船漁業取締規則の制定により、1930年・昭和5年1月には徳田平市さんが不況による経営難により従業員を多数解雇しなければならない旨を米原章三(鳥取県議会議員)さんに宛てている

※大正2年8月に立憲政友会鳥取県支部の成立、大正4年9月には憲政会鳥取県支部が成立し、この二大政党が対立。奥田亀造さんは政友会の指示を受け衆議院に当選、労働問題、国連の脆弱さの指摘、自給自足の必要性の協調、食糧問題の解決、移民政策、交通機関の整備、米高騰・米不足に対応するための日本酒製造の禁止を唱えつつ、飲用アルコールの製造を行う、石炭の官営(乱開発の防止)、鉄の重要性、米国の代用としての漁業の重視等を掲げる。

大正9年の解散総選挙では憲政会・米原章三さん、政友会・奥田亀造さんを立て、親戚の意を受けて両者辞退するも政友会が協定を破って奥田亀造さんを推薦し、下田勘次さんが勝利をし奥田亀造さんは落選。大正12年の県議選で奥田亀造さんは候補者の取り下げ問題で所属する政友派幹部と対立、大正13年ごろから下関及び鳥取に於いて憲政会の為に微力、大正14年7月には米原章三さんの斡旋により憲政会に入る

角輪組社長を実弟・徳田平市に譲り退任

1932年に引退するまで農業改革や土地制度改革に取り組み、八千代生命保険の社長として農業保険や農民保険に対処しようと試みる

「陶水」と号し東京上野で隠居生活

トロール漁法はなぜ反対されたの?

奥田亀造さんの実業家としての経歴を見ると、どこにいってもトロール漁法の反対運動が行われているという事を目にして、個人的に無知だったこともあり奥田亀造さんが取り組んだオッタートロールはなぜ反対されたのかな?と疑問を持ちました。反対運動にあった、とかいてスルーすればよかったのですが、なぜなぜなぜ?が抑えられず、またページが長くなる!と思いながらも調べてみることにしました。

結果、各地でそれぞれの理由がありますが奥田亀造さんの行動に関して反対された詳しい理由の資料が見受けなかったので、明治から大正、第一次世界大戦から戦後までの間、一般的にオッタートロール漁法が反対された理由を取り上げてみて参考にすることにしました。

オッタートロール(オッターボードを使用したトロール漁法)は、効率的な漁法として知られていますが、反対される理由もいくつかあります。

1. 環境への影響: オッタートロールは海底を引きずるため、海底生態系に大きな影響を与えることがあります。特に、海底の生物や構造が破壊される可能性が指摘されています。

2. 資源の乱獲: 効率的な漁法であるため、特定の魚種が過剰に捕獲され、資源の枯渇を招くリスクがあります。

3. 地域漁業への影響: 小規模な漁業者にとって、オッタートロールのような大規模漁法は競争力が高く、地域経済や伝統的な漁業に悪影響を及ぼすことがあります。

4. 規制の必要性: 一部の地域では、環境保護や資源管理の観点からオッタートロールの使用が制限されています。

これらの理由から、オッタートロールは効率性と環境保護のバランスを取るために議論の対象となっているとのことで、一度に獲れすぎて魚価が下落すること、収奪的な方法であり漁業資源にダメージを与えることから沿岸漁民が反対したのです。奥田亀造さんたちが手掛けてきたことで周囲との折衝があったこと、反対運動が起こったことは想像できます。

当時から100年経過した現代にも、環境問題や生態系の変化問題などがあることを踏まえると、反対する側の立場も理解できますね。その中で強引に進めるでなく、他の方法を試行したり開拓を重ねて成功に導いてきた実績が素晴らしいと思います。

また奥田さんが議員時代に労働問題、国連の脆弱さの指摘、自給自足の必要性の協調、食糧問題の解決、移民政策、交通機関の整備、米高騰・米不足に対応するための日本酒製造の禁止を唱えつつ、飲用アルコールの製造を行う、石炭の官営(乱開発の防止)、鉄の重要性、米国の代用としての漁業の重視等を掲げていたことを知り、これもまた現代にも同じような課題があるなと感じました。

奥田亀造さんは実業家として様々な挑戦をしてきた中でも庶民の感覚を持ち、当時の第一次産業で働く人々の生活を良くすることへの強い思い、危機感、寄り添う気持ちを感じることができました。

奥田亀造さんと日野神社

実業家として、政治家として功績を遺した奥田亀造さんは、地元大谷に鎮座する日野神社の再建に尽くしました。

1914年(大正3年)に強風のため日野神社の社殿が倒壊し、再興のために多額の献金を行ったとして日野神社再建の記念碑にも刻まれています。

奥田亀造さんに深く携わった人々

奥田亀造さんの履歴を語るに欠かせない深い3人について記載します。

父:奥田周蔵さんについて

・漁業経営者として進取的活動を展開例・千葉県九十九里より改良揚繰網漁業を大谷に導入し、鰯網漁業に大改革をもたらす、また明治31年から大正初期まで大岩村会議員として活躍し、漁業のほか、農蚕業も営んでいました。

弟:徳田平市さんについて

・1881年(明治14年)奥田周蔵さんの次男として生まれ、1910年に徳田音太郎(豊実村宮谷・豊実村長(現・鳥取市宮谷)の養子になる)

※奥田亀造さんが行った1902年(明治35年)の朝鮮東岸調査時は兵役のため、参加できず(沙河会戦の功績により金鵄勲章を授与)

・1909年(明治42年)樺太、カムチャッカ視察、サケ・マスの缶詰業を行い、明治43年以降朝鮮南部での漁業に専念し、特に、大敷網漁法を用いた漁業で成果を上げ、事業を全国に展開し、亀造さんが国政に参加した後は角輪組の経営を任されるようになりました。

平市さんの性格は謙虚で几帳面、人情深いと評されており、兄の亀造さんの情熱的な性格と絶妙なコンビネーションを発揮していました。

奥田亀造さんから事業を引き継いだ実弟の徳田平市さんは大正11年、鳥取二中(現・鳥取県立鳥取東高等学校)創立の為15万円を寄附をし地域の教育発展に寄与しました。。その他、朝鮮東海岸の水産試験場や小学校設立にも多額の寄付をしています。

・1944年(昭和19年)逝去

・2022年(令和4年)第13号鳥取市名誉市民に選ばれました。

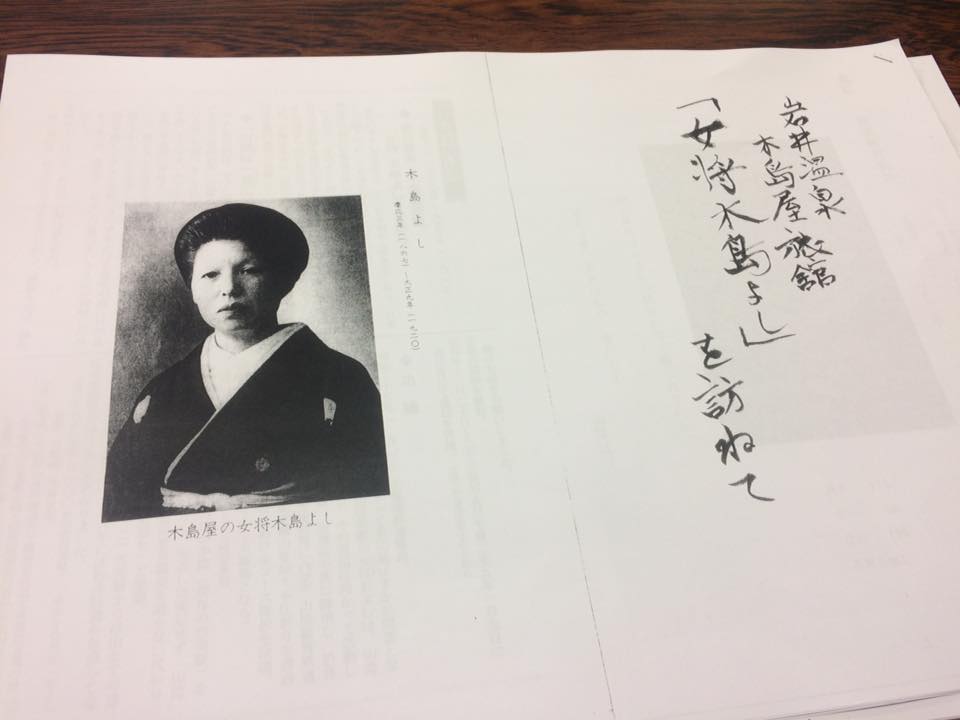

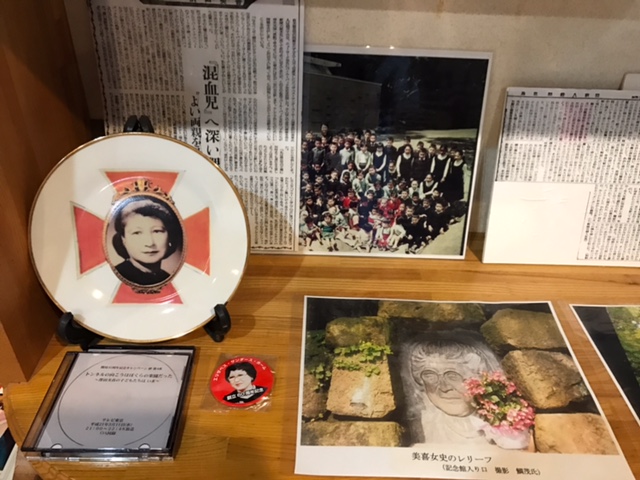

米原章三さんについて

米原章三(よねはら しょうぞう)さんは、1883年(明治16年)11月16日に鳥取県八頭郡河原町(現在の鳥取市)で生まれた日本の実業家・政治家です。鳥取県民なら誰もが知る事業を手掛け、彼の人生は、地方経済や政治、文化の発展に大きく貢献したものでした。

米原さんは高等小学校を卒業後、鳥取県立簡易農学校(現・鳥取県立倉吉農業高等学校)に進学し、17歳で卒業。その後、東京農業大学(当時の大日本農会附属私立東京農学校)を経て、早稲田大学専門部で政治経済を学びました。

※母の死去により、明治22.3年から25年にかけて、父の妹の嫁ぎ先である奥田家に預けられていました。

※姉であるちかさんがのちに奥田亀造さんと結婚しています。親戚関係で義兄弟となったのですね

交通事業: 1930年に県東部のバス・タクシー会社を統合し、日ノ丸自動車株式会社を設立。1944年までに28社を統合し、鳥取県全域のバス網を一本化しました。

百貨店事業: 1938年(昭和13年)に丸由百貨店(後の鳥取大丸)を設立し、地域経済の中心地として発展させました。

新聞・メディア: 1939年(昭和14年)に鳥取新報、因伯時報、山陰日日新聞を統合し、日本海新聞を創立。戦後は公職追放となりその後、1958年(昭和33年)には日本海テレビを設立しました。

1911年に智頭村会議員として政治活動を開始し、1923年には鳥取県会議員、1928年には県会議長に就任。1932年には貴族院議員となり、国政にも参画しました。

※この頃に対抗馬になりかけたけど親戚関係として踏みとどまったり、憲政会へ推薦したりなど奥田亀造さんと親戚を超えた政治的繋がりがあります。

米原さんは県立女子師範学校の設置や高等農林学校の誘致、鳥取大学の統合移転の促進など、教育分野でも多大な貢献をしました。また、文化の振興にも力を注ぎ、地域社会の発展に寄与しました。

1967年10月19日に83歳で亡くなり、1969年には鳥取市名誉市民に選ばれました。彼の業績は、現在も鳥取県の発展に影響を与え続けています。