因幡銀山(岩美銀山)の歴史を知ろう!

鳥取県岩美町に位置する因幡銀山の歴史は、秀吉が因幡一円を治めていたころに遡ります。鳥取城の戦い以降、銀山も直轄領となり秀吉の指示の元1593年(文禄2年)に宮部継潤によって開山されました。

この銀山からは多量の銀を産出しました。1598年には、銀の総量が約1,358kgに達し、但馬国の生野銀山に次ぐ規模を誇りました。

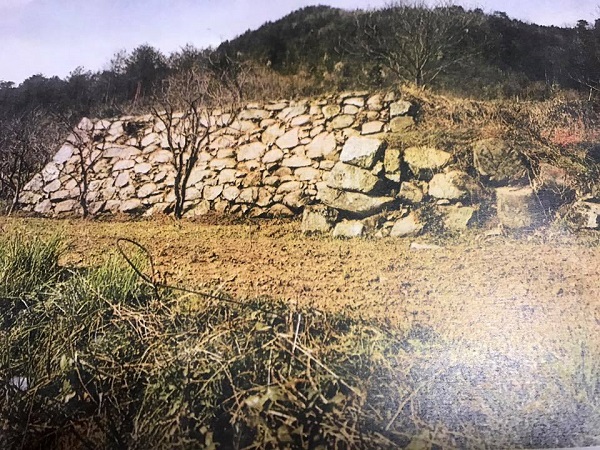

このころ、まるで熊野詣のように銀山周辺には商人や職人が集まり、700~800軒の家屋が立ち並び、寺院も10か所建てられるなど、地域の経済と文化の中心地となりました。今は静かな集落となっていますが当時をしのばせる地名や間歩跡、水路跡が山中に残っています。

山に水を流して採鉱する流し山鉱法を行っていて銀の採掘が始まってから6、7年後、採掘が進むにつれて鉱脈が枯渇し、南の雨滝の奥から導水して山を掘り崩そうとしたところ、突然山崩れが起き、間歩(坑道)の崩落事故も発生しました。その後、再開された採掘では以前のような豊富な鉱脈を見つけることができず、銀山は衰退していきました。

採算に合わない中、誰かが掘るという具合で明治まで採掘は続きましたが銀の産出はほとんどなく胴ばかりになりました。特に法正寺で胴が多く産出され、大正時代まで続いたそうです。

銀山にまつわる伝承話

秀吉による朝鮮出兵の折に、日本の歴史の中で最も知られた大泥棒と称された石川五右衛門が幕府の巡検使に扮し、しきりに銀の話を持ち出し、鳥取城の留守番の侍が因幡銀山の銀を持たせて立ち去らせたことがあり、あとで騙されたと知り悔しがったという伝承があります

銀山村入口に間歩の案内看板作成について

国道9号線沿い銀山バス停、 鳥越どんづまりハウス 案内の下にアングルが用意出来ました。案内看板は地元 鳥取県立岩美高等学校の生徒さんが作成され、後は設置するだけです。生徒さんが心をこめて作成された看板、ビフォーアフターにて掲載します。

(2018年3月16日)岩美町銀山への案内板が設置されました。鳥取県立岩美高等学校 の生徒さんが作成した看板です。場所は国道9号線、蒲生トンネルの西側から、蒲生峠越えへの旧道へ入る三叉路と、銀山集落への入り口バス停横に設置されました。

今から400年以上も前、慶長3年(1598)豊臣秀吉御蔵納目録 銀の部 に全国でも2番目に多い銀を運上したと記録に残っている因幡銀山、当時、八百八口もあったと伝えられる間府(鉱石を掘り出す穴)、現在まだいくつかその跡が残っています。※写真添付

八百八もあったとされている間歩(間府)は長い年月の間に崩れ埋もれてしまっている箇所もあり、このままでは、そのうち消滅するのではと思われます。いま、銀山地区の人たちが残っている間歩(間府)を何とか保存しようと考え、それに岩美高校の生徒の皆さんが協力ということで、今回の看板作りに取り組んだものです。