浦富お台場公園に行こう!

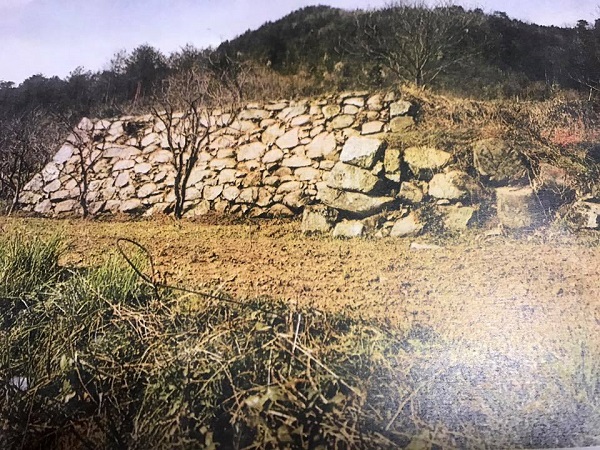

浦富お台場公園は平成10年12月8日に国の史跡に指定されている東西長さ約92m、南北約40m、高さ4mの両翼開放型の台場跡で、鳥取藩台場跡として昭和63年7月27日に国の史跡に指定された台場のうちの一つです。

このお台場ができるまでの歴史は江戸時代、寛永15(1638)年の島原一揆以降の鎖国政策をとった際、海岸警備のために浦住(浦富)に見張り所がおかれたことからはじまり、文久3(1863)年6月14日、鳥取藩が天保山台場にてイギリス船を砲撃をしたことからの報復を想定して急いで8か所にお台場を築造するよう指示が出されました。

そのうちの一つの浦富台場では鳥取藩の家老鵜殿家の指揮の元、民の共同仕事・労力奉仕により築造され、民兵による訓練・守備が行われました。そこには鵜殿家が町浦富の発展を願っていた気持ち、それに反した経済的実情、民の結束など深い歴史があります。

その歴史を越え、現在周辺は「お台場公園」としてきれいに整備され、犬の散歩や子供とのピクニック、フリーマーケット(許可を得たイベント)で地元の人にも利用されすぐ目の前に浦富海水浴場の砂浜が広がっています。

※鳥取藩台場跡(とっとりはんだいばあと)は、鳥取藩が江戸時代の幕末期に領内8か所に築いた台場跡の総称とされていますがその他の海岸防備を含むと下記の記録があります。

- 浜坂台場

- 浦富台場(国史跡)

- 加路台場

- 橋津台場(国史跡)

- 由良台場(国史跡)

- 淀江台場(国史跡)

- 赤碕台場

- 境台場(国史跡)

に築かれ、大砲が設置されました。浦富台場跡もその一つです。その他の海岸防備は

- 高草:中ノ茶屋野戦台場

- 気多:芦崎野戦台場

- 八橋:西園野戦台場

- 八橋:四挺居台場

と記録され、築造時期が不明のものもあります。今回、いわみのあしあとでは、岩美町誌を元に郷土史家から浦富台場について学習したことを記録していきます。

鵜殿家と浦富お台場防備の話

岩美町誌の記録と学習によると江戸時代末、黒船襲来により徳川幕府の鎖国政策に基づいて鳥取藩でも防戦のため、因幡では加路と浦住に見張り所がおかれ、番士は御船手(番に当たった兵士は幕府の海上防衛や艦船運用に関する役職)が直属でした。

『番士は御船手直属って?』言葉がわかりにくいので解説…江戸時代において、「番士」という言葉は通常、ある特定の役職や任務を担う武士を指しました。「御船手」(おふなて)は幕府の海上防衛や艦船運用に関する役職を指します。「御船手の直属」という表現は、番士が直接「御船手」の指揮下にある、またはその組織に属していることを意味します。

簡単に言うと、「御船手の直属」とは、船や海上任務に特化した役割の一部として、直接その指揮体系に属する番士を指しているのです。詳しい背景や具体的な役割については、江戸時代の役職制度に基づいて議論されることが多いですがようは県庁の人っていう感じでしょうか…。

逆に「自分手政治」(じぶんてせいじ)は、江戸時代の大名や武家が、自分の直轄の部隊や家臣(「自分手」)を直接管理・指揮しながら行った政治手法を指します。この政治スタイルは、家臣団の組織運営や統治の強化、効率的な命令伝達を目的としていました。

鳥取藩が藩内の重要拠点(町)を、藩の家老職にある家に委任統治させた制度で寛永9年(1632年)、池田光仲が岡山から鳥取へ国替えされた際に始まり、明治2年(1869年)まで約240年間続きました。

藩主の直接支配ではなく、家老家が独自に町政を担う形式でわかりやすく言えば、会社の経営者が信頼できる少人数の直属スタッフや特命チームを使って、企業運営の重要な決断を行うような形に似ています。この方法では、トップ(主君)が直接関与するため、意思決定が迅速で効果的になる一方、責任が大きく、管理が難しい場合もありました

「自分手政治」は主に、小さな領地を治める藩や、特定の課題に集中するために選ばれる政治形態で 郡奉行や大庄屋が管轄する村とは異なり、城下町と同様の扱いを受け、町奉行などが設置されていました。

・寛政年間、万石以上の大名で領土に海岸を有するものは防禦の手配を整え、船舶人数・大筒(海上戦闘において、船舶を防衛したり敵船を攻撃するために用いられた武器)その他詳細に取り調べ、幕府に報告する必要があり浦富は鵜殿大隅(長泰)の持ち場所として461人の動員人数を記していました。

・天保、嘉永年間はイギリス、ロシアの船舶が日本海岸に出没しはじめ、文化4(1807)年12月には、おろしや船、打ち払い命令が出ていました。浦富番所へは二百目玉大筒一挺を鵜殿藤輔へ渡し浦富に差し置きました。

・嘉永2年(1849)、幕府に報告した『因伯海岸防禦手当人数武器等』の記録によると、岩井郡陸上より、細川まで 旗頭・組頭が各1人、物頭1人、組士43人、鉄砲大小合わせて83挺(大筒9,種ケ島2、小筒72)となっていましたが予定通りに鋳造できず、嘉永6(1853)年に実際配置したのは鵜殿藤輔持の陸上より細川までに三貫目玉筒3挺、玉90、一貫目玉筒1挺、玉30でした。

・安政年間(1854年から1860年までの期間)、鉄砲に重点が置かれ、新軍式が発布され、防備にも変更をきたし、牧谷と浦富を鵜殿藤次郎の自分手、田後を鵜殿直次郎の一手としました。

・文久元(1860)年には非常規定が設けられ、文久3(1863)年5月10日は攘夷決行の期とされ長州下関では打ち払いを実行しました(下関戦争(しものせきせんそう))。そのすぐあと流れに従った形で、文久3(1863)年6月14日、鳥取藩守備の大阪天保山砲台でも鳥取藩が英国船砲撃をしたのでアメリカやフランスは長州に対して報復を行ったことから、因伯海岸(日本海岸)にも外国船の報復があるかもしれないと警戒し鳥取藩は急いで防衛体制を強化し、台場を築造するなどの対応を進めました。(※焦って?誤砲してしまい英船に届かなかったという説あり)

鳥取藩東部には鳥取に本城があったため、東部の政治は本城にて治安維持は出来ましたが、鵜殿家に浦富を任せたのは海岸整備をしっかりして欲しいという重大な任務を負わせるためだったからだと想定されています。

実際、寛永15(1638)年に徳川幕府が鎖国政策をとり、浦住(浦富)に見張番所をもうけた際にはまだ御船手が番士であり、鳥取から番手が浦富に派遣されて15日交代制で番所に詰めていたこと、のちに15日交代制が止んでしまい承応4(1655)年には定番制になり、鳥取県郷土史によると、浦住には鵜殿組、泊には倉士組、浜目には米子組から各1名の番所詰めが命じられ、外に、無苗のもの2人制が定番となったとあり、番所の銃器は小銃三挺位を常備した程度で単に監視報告をするにすぎない態勢になっていました。いわゆる緩い警備、平和という事でしょうか???

しかし、そのようなゆるゆる警備でも通用する時代は長く続かず天保13(1842年)年には再び、海岸防備がますます重要とされた時代へとなり、体制が強化され、今まで番所に設置されていなかった大筒が配布になり、8月には浦富が鵜殿家の自分手政治に切り替えられました。この時期、西洋列強諸国がアジアに圧力をかけ始めており、幕府もその影響を受けつつありました。例えば、清(中国)がアヘン戦争(1840年~1842年)で敗北したことで、日本も危機感を抱き、対策を模索していました。

さらに国内では天保の大飢饉(1833年~1839年)の影響で多くの地域が苦しんで農村部での貧困問題や一揆、都市部での経済的混乱が広がっていた時期でもあります。

御国日記などに記されている記録では鵜殿家の自分手である町浦富の年貢を全世帯免除にしたとありました。(この時2170人との記録)鵜殿氏の犠牲的な配慮によって無年貢にすることにより、浦富の発展を心から願う気持ちがあったことがうかがえます。しかし、漁師などから借米の申し出の許可などの記録もあるので無年貢にしないと城下町として発展ができないような実情で相当困窮していたと想定されます

また海岸守護の為の台場建設や民兵動員、その他調整策発展のために、共同的仕事などに無報酬の労力奉仕をお願いしないといけないことも踏まえて現代でいう助成制度的な意味づけもあり身を切る改革をやっていたのかもしれません。

鵜殿家は歴代の領主が桐山麓の墓所(鳥取池田家家老・鵜殿家墓所)に眠り、また菩提寺もあることから寛永9(1632)年鵜殿長次が因州来住より明治2(1869)年の12代長道までの237年間の長きにわたり浦富のために政治をし、浦富の民と共に歩んでこられたことを改めて考えることができますね。

話は戻り、、、文久3年(1863)の浦富台場構築を任された鵜殿家と民には次のような出来事がありました。

浦富お台場構築の歴史

まずは浦富台場の概要について、

文久3年(1863)、西洋流砲術家山口虎夫が藩から鵜殿家が担当する「浦富台場」の立地選定、竣工確認を命じられ、鳥取藩執政職(家老)だった12代鵜殿長道(1834生)が地元の農民の労役を指示して赤土を盛って構築しました。この赤土は熊野神社から運んだものとも記録されています。

台場建設にあたり、財政が困難しているため着手するのも簡単ではありませんでしたが、

もしこれを放置していると敵の侵入でもあったらその惨害はまず百姓の上に及ぶ

ということを説いた所、百姓自ら進んで台場建設の手伝いをしたそうです。

一番高い部分で幅約10mたかさ3m程の土塁が約90mにわたって、海に向かって鳥が翼を広げたような形がそのまま残っています。この台場には伯州八橋郡六尾村(現北栄町)に設けられた反射炉によって鋳造された大砲で、配置数は12斥砲、6斥砲、五寸径砲、谷癸侖砲(各1)の4門と記録されています。実際に玉をうってみたらしく、聞き伝えによるとドカンと玉を打ち出すたびに砲が反動で一間(1.8m)くらい後ろに飛び下がったようです。また、浦富下町には鵜殿家の火薬庫があったとされています。

「岩井郡海辺村々絵図元治元年(1864)」によると、浦富台場が2か所描かれていて、もう一か所は西側400mほどの汀線(海面または湖面と陸地との境の線)から同一線上にあり、どちらも「御台場」と記されていたことから西側の台場(現在遺構も無し)は浦富陣屋に近いことから、いざというときの出陣態勢が想定されます。

また、伯州八橋郡六尾村(現北栄町)に設けられた反射炉によって国産の大砲が数十門鋳造された際、岩美でも寺院のつきがね(撞鐘:釣り下げて木製の道具で鳴らす鐘・梵鐘)を供出するようお触れ書きが来たことにより差し出した記録があります。またこの頃、因伯の富豪が武器製造用として続々献金したとか、鉄集め・買取座まででてきたいう記録もあり、のちに起きる太平洋戦争のように、挙国一致体制を彷彿させる現象です。

また守備も農兵の組織が洋式の訓練を行って、神職隊(神主)、力者隊(相撲取り)もあり、庄屋が名字帯刀を許されて指図に当たったようです

このように、鵜殿家の指示により百姓がまずは自分たちの暮らしの場である岩美を護るために進んで作業に参加したことから浦富台場の建設が早急にでき、寺院は鐘を供出し、それから大砲が鋳造されて設置ができ、農兵が訓練をして戦う準備を整える、まさに一致団結で外国船の襲来の危機対策を練ったのでありました。

結果、外国船の来襲による争いにはなりませんでしたが、この台場の遺構と歴史は語り継いで残しておくべき事象だと思いますし、実際に平成10年12月8日に国の史跡に指定されました。

※浦富台場は鵜殿家の自分手政治だったために藩に資料が残っておらず、当時の言葉の意味の捉え方の違いや様々な伝聞がありますので参考として受け止めていただきますようお願い申し上げます。

鳥取藩と大阪天保山台場の関係

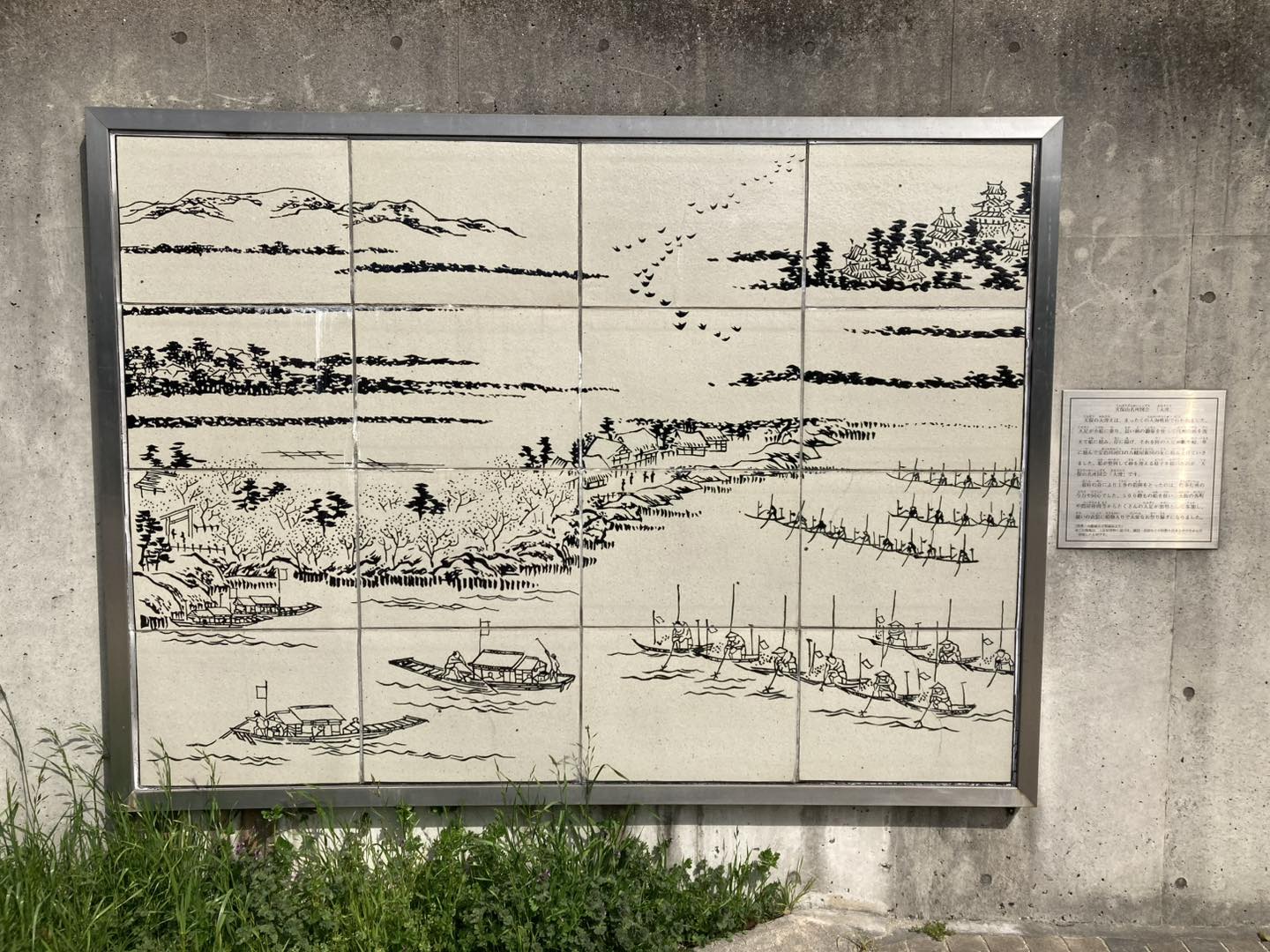

文久3(1863)年5月10日は幕府が攘夷を実行することを宣言し、長州藩が関門海峡を通過する外国船に対して砲撃を開始した日、いわゆる攘夷決行の時とされ長州下関では打ち払いを実行しました(下関戦争(しものせきせんそう))。また文久3(1863)年6月14日、鳥取藩守備の大阪天保山砲台でも英国船砲撃をしました。

文久3年6月5日(1863年7月24日)列強の連合艦隊(アメリカやフランス)が報復として長州藩の砲台を攻撃して報復を行ったこともあり、因伯海岸(日本海岸)にも外国船の報復があるかもしれないと警戒し海岸防衛にあたっていたことを上記にも記載しましたが、当時大阪湾(大坂)は鳥取藩が守備していたのですね

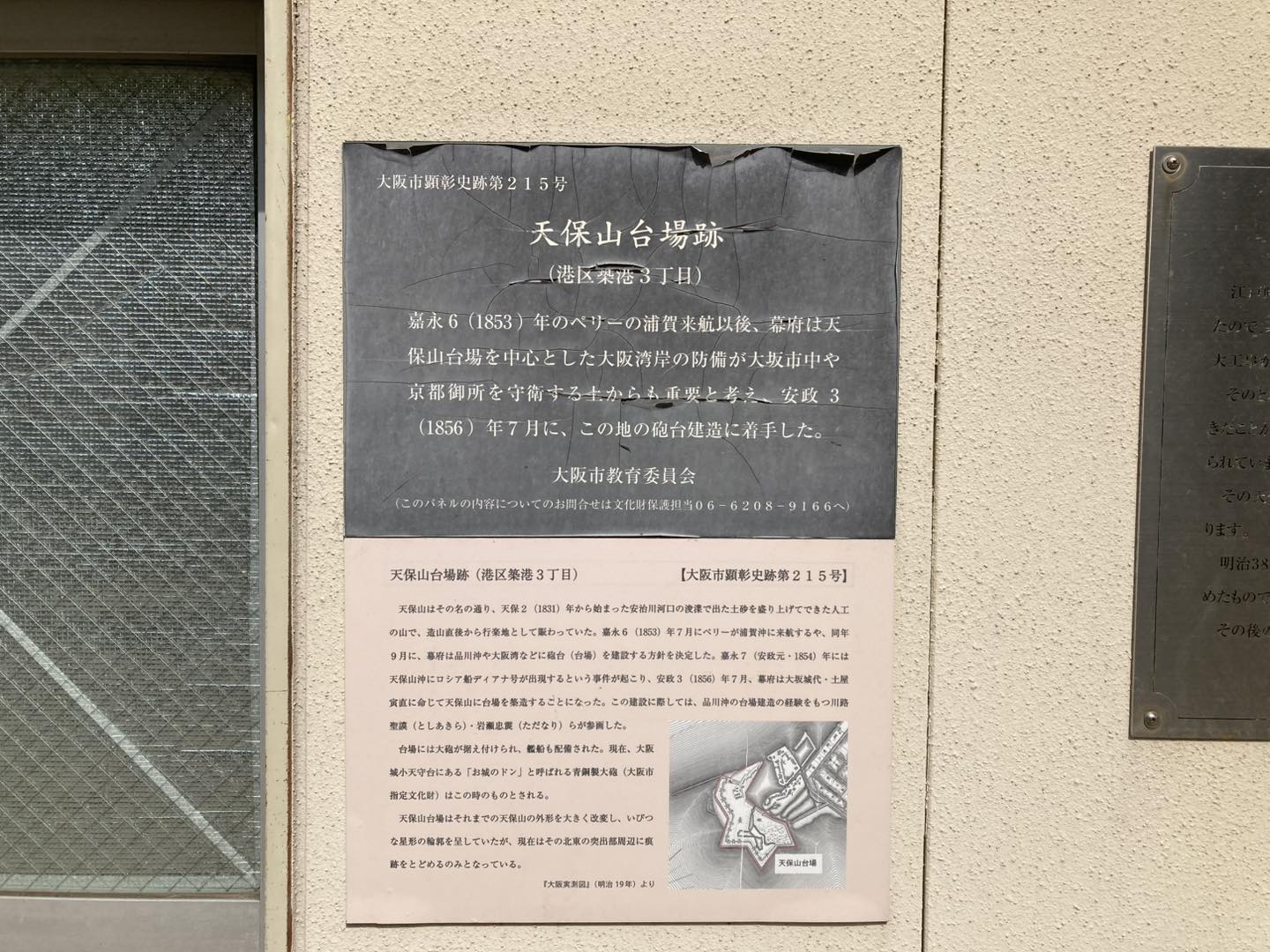

という事で天保山台場跡についても補足で記載します。(現地にも行ってきました!)

- 天保山台場跡:1854年にロシア船ディアナ号が出現し、1856年7月に築造し、竣工したのは元号が2つ変わった元治元年(1864)と長きにわたりました。変形三稜郭で勝海舟設計かとされるが詳細は未確認。※上段にも少し記載しましたが安政5(1858)年、幕府から大坂表直轄領(尻無川南から安治川北)を命じられ、文久3(1863)年まで鳥取藩が警備に関与していたと岩美町誌・鳥取県埋蔵文化財センターの資料に記録ありました

- 所在施設: 天保山公園

- 所在地:大阪府大阪市港区築港3丁目2

ちなみに鳥取藩は江戸湾「御殿山下台場」警備もしていたようです!

資料⇒幕末の海防と鳥取藩台場 鳥取県埋蔵文化財センター

cafeニジノキさんからも見渡せます

お台場公園のすぐそばにあるcafeニジノキさんの窓からもお台場公園と浦富海岸が一望でき、フリーマーケットやヨガ、ウクレレ教室など開催されています。お店の器は鳥取の窯元の作品で岩美町の延興寺焼きなどのカップ、お皿で提供してくださいます。

cafe ニジノキ

tel 0857-77-4552

tel 〒681-0003 鳥取県岩美郡岩美町浦富2283-2

cafeニジノキさんFacebook