鳥取城の飢え殺し(渇え殺し)とは?

鳥取の飢え殺し(渇え殺し:とっとりのかつえごろし)は、1581年(天正9年)に羽柴(豊臣)秀吉が織田信長の命を受けて鳥取城を攻めた際に行った兵糧攻めのことを指し、この戦いは「鳥取城の戦い」と呼ばれ、戦国時代の中でも特に苛烈な兵糧攻めとして知られていて、「三木城の兵糧攻め(干殺し)(1580年)」や「高松城の水攻め(1582年)」と併せて『豊臣秀吉の三大城攻め』といわれています。

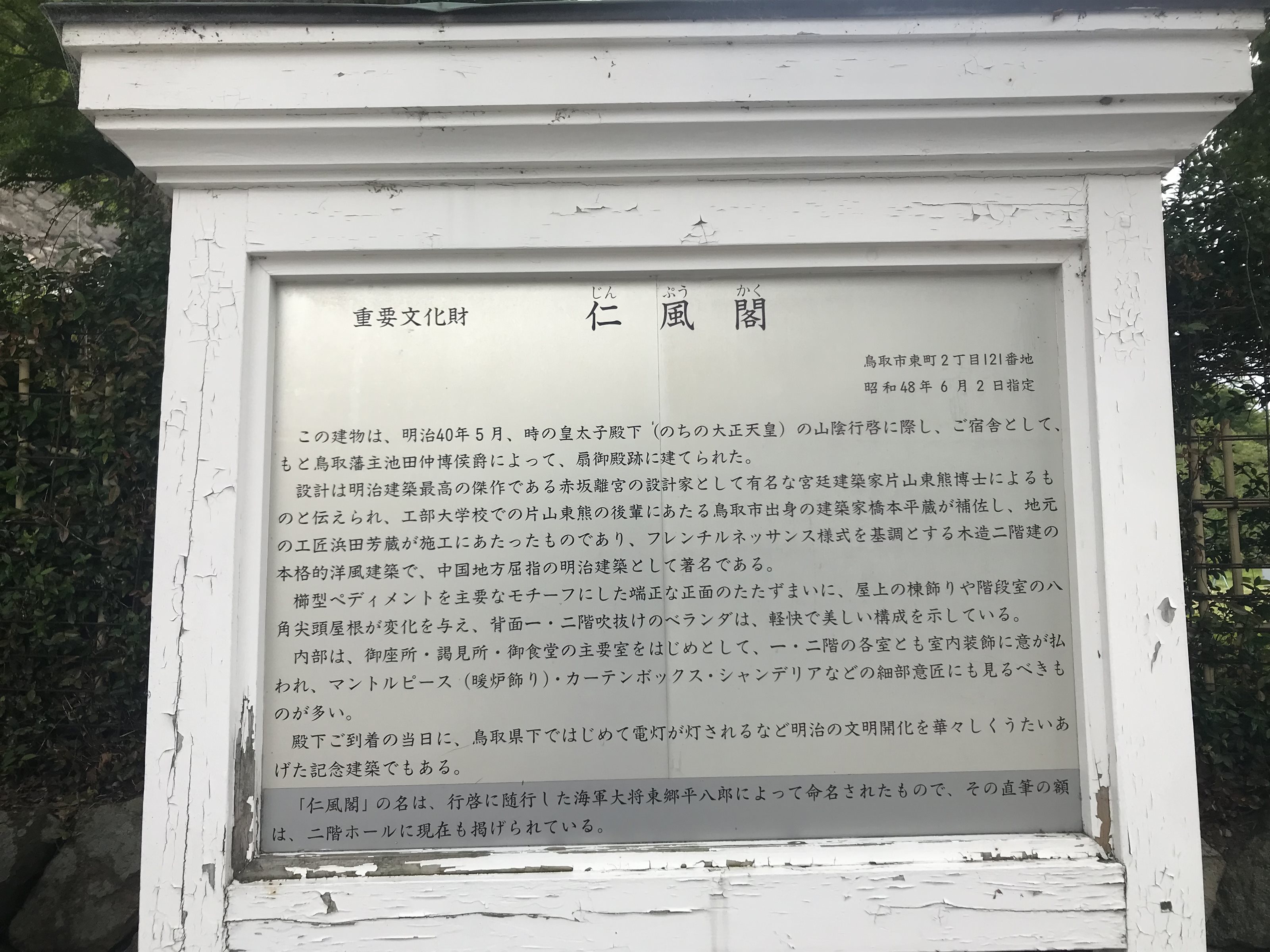

鳥取城は因幡(現在の鳥取県)にあった山城で、当時、毛利氏の勢力下にありました。鳥取城跡に関する記事もお読みください。

鳥取城の飢え殺しは、戦国時代の中でも極めて過酷な兵糧攻めの一例であり、秀吉の冷徹な戦略が如実に表れた戦いでした。結果として鳥取城は吉川経家の自害で開城し、因幡国は織田方の支配下に入ることとなりましたが、その代償として城内の兵士や住民のほとんどが飢えに苦しみ、餓死したと言われています。

鳥取城の飢え殺しの背景

戦国時代後期、織田信長は中国地方の有力大名・毛利氏との対立を深めていました。信長は中国地方攻略を進めるため、羽柴秀吉を総大将として派遣し、「中国攻め」を展開します。

因幡国(現在の鳥取県)には、もともと山名豊国が領主としていたものの、毛利氏の影響力が強く、様々な戦いの末にやがて毛利方の吉川経家(きっかわつねいえ)が鳥取城の城主となりました。(岩美町の桐山城を拠点としていた山中鹿之助が打ち勝った時もあり)

一方、秀吉は織田方の南条氏を支援し、鳥取城を攻略しようと考えました。鳥取城は、現在の鳥取県鳥取市東町に位置し、久松山(きゅうしょうざん)を中心とした山城で、天然の要害であり、正面からの攻撃では落とすのが難しい城でした。

秀吉は戦を始める前に、鳥取城周辺の食糧を買い占めるという戦略を取りました。鳥取城に入る兵糧の供給路を断つため、農民から穀物を高値で買い取ることで城の兵糧不足を事前に仕組んだのです。城に備蓄されるはずの兵糧を枯渇させました。これにより、籠城戦が始まる前から城内の食糧は不足気味でした。

1.因幡国・但馬国(兵庫県北部)方面

- 但馬(現在の兵庫県北部)を経由して、毛利氏の支配下にある地域からの補給が可能だった。

- 秀吉はこのルートを抑えるため、事前に但馬国の生野銀山周辺を制圧し、補給を妨害。

2.因幡国・美作国(岡山県北部)方面

- 美作(岡山県北部)を経由するルートも、毛利氏の勢力圏だったため、補給の可能性があった。

- 秀吉はこのルートの要衝である**若桜鬼ヶ城(わかさおにがじょう)**を攻略し、補給路を遮断。

3.因幡国・伯耆国(鳥取県西部)方面

- 伯耆(鳥取県西部)の米子方面から補給を受けるルート。

- ここも毛利方の拠点があったが、秀吉は南条元続(なんじょう もとつぐ)と連携し、包囲網を強化。

4. 日本海沿いの海上ルート

- 毛利水軍が日本海側から補給する可能性もあった。

- 秀吉は織田水軍(九鬼水軍など)を動員し、日本海の制海権を握ったため、海上からの補給も困難に。

兵糧攻めを実行する際、秀吉は鳥取城周辺に砦を築き、補給路を完全に封鎖しました。主な包囲拠点として以下の砦が築かれたとされます。

- 湯所口砦(ゆどころぐちとりで)(城の南側)

- 高住山砦(たかすみやまとりで)(城の東側)

- 久能寺砦(くのうじとりで)(城の北側)

- 面影山砦(おもかげやまとりで)(城の西側)

これにより、鳥取城は四方から封鎖され、外部との連絡が完全に遮断されました。

城内の兵士や住民が脱出して食糧を確保しようとするのを防ぐため、秀吉軍は見張りを強化し、逃げ出す者を討ち取ったり捕虜としました。さらに、外部からの密かな補給も厳しく取り締まりました。

いよいよ1581年6月、秀吉は民衆が城に逃げ込むように攻め、7月12日までには民衆を秀吉の思惑通り鳥取城へ逃げ込むよう計画し、鳥取城を完全に包囲、食糧の補給を遮断しました。この時、城内には3,000人(4000人説もあり)ほどの兵と住民が籠城していましたが、すでに備蓄は少なく、兵糧攻めの影響がすぐに現れました。(2週間分ほどしかなかったらしい)

兵糧攻めが続くと、鳥取城内では飢餓による地獄のような状況が発生しました。

- 最初は米が尽き、次第に食べ物がなくなる。

- 兵士や住民は草や樹皮、動物の死骸を食べて飢えをしのぐ。8月から餓死者が出る

- それすら尽きると、ついには人肉を食べる者まで現れたと伝えられる(いわゆる「人肉食の記録」)カニバリズム。

- 飢えに耐えかねて脱出を試みる者がいたが、秀吉軍によって討たれる。

これに加え、攻撃音を24時間ならして睡眠不足に陥らせたり、わざと見える位置で食事をしたり匂いがするように仕向け、精神的にも追い詰めたとされています。

ついに9月頃、城主の吉川経家は、これ以上の苦しみを続けさせることはできないと判断し、開城を決意しました。完全包囲の為、救援物資や毛利氏からの援軍も期待できず、城内では多くの人が餓死していました。

吉川経家は「すべての責任は自分にある」として、城兵や住民の助命と引き換えに、秀吉のもとへ降伏を申し入れました。秀吉は当初、経家の奮戦を称え、第一次鳥取城の戦いからの責任を取って自害するのは森下道誉・中村春続だけでよいと条件を出しましたが、経家の意志による降伏を受け入れ、吉川経家は切腹しました。その時、父や子供に遺言書を書き、子どもが読めるよう、ひらがなで記しました。(その遺言状は5通中3通が現存している)享年35歳でした。

10月25日の自害後、その首は秀吉の下に届けられ、秀吉は

哀れなる義士かな…

と言って男泣きし、その後、経家の首は安土にいる織田信長に届けられ丁重に葬られたと伝わっています。

また、開場後、秀吉は生き延びた飢えた将兵たちにおかゆを振舞いましたが、この時、勢いよくたくさん食べた者はすぐに亡くなってしまい、ゆっくり食べた者は回復したそうです。のちの調べによるとリフィーディング症候群ではないかという説があります。

鳥取の飢え殺し(渇え殺し)まとめ

秀吉は「人を殺すのではなく、食糧を絶つことで戦わずに勝つ」という合理的な戦略をとっていましたが、その結果、多くの人々が飢えに苦しみ亡くなりました。のちの太閤秀吉の「温厚なイメージ」とは異なり、冷徹な軍略家としての一面がうかがえます。

この戦いの後、因幡国は織田方の支配下に入り、毛利氏の影響力は大きく後退しました。さらに、翌年1582年の備中高松城の戦いで秀吉は毛利氏を追い詰め、織田方の中国地方支配が進んでいきました。

この戦いは、戦国時代の非情さと戦の残酷さを象徴する出来事として、現在でも語り継がれています。

ちなみに鳥取市が2014年9月に開催した「山城サミット」の籠城戦マスコットキャラクターとして、鳥取城の兵糧攻め「渇え(かつえ)殺し」をテーマに考案された『かつ江さん』という、痩せこけて継ぎ接ぎの衣服にカエルを持った女性が発表されましたが、惨劇を軽んじている、等の声のもと、公開中止になりました。

久松公園入口にある、石碑「横に広がる平和の象徴」は岩美町出身の彫刻家山本兼文さんの作品です。

鳥取城の歴史、樗谿公園から太閤ヶ平等に関してもガイドさんに案内していただき実地検分で学習したりしています。