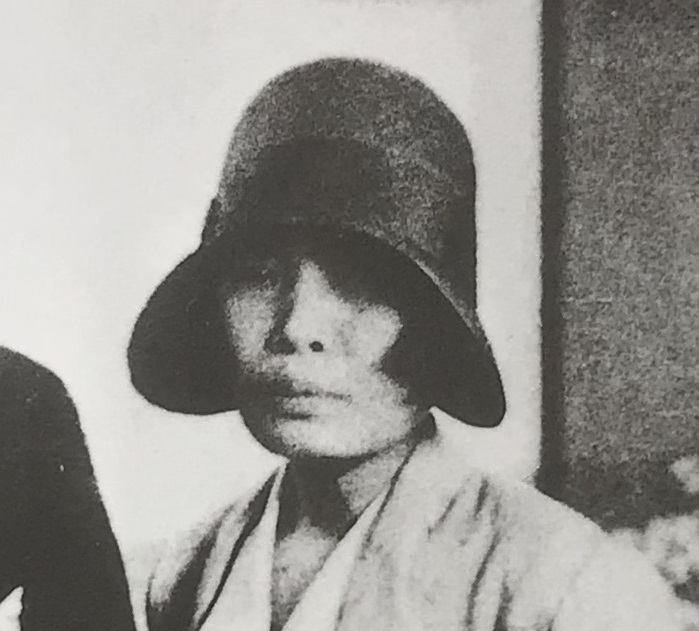

仙英禅師(せんえいぜんじ)とは

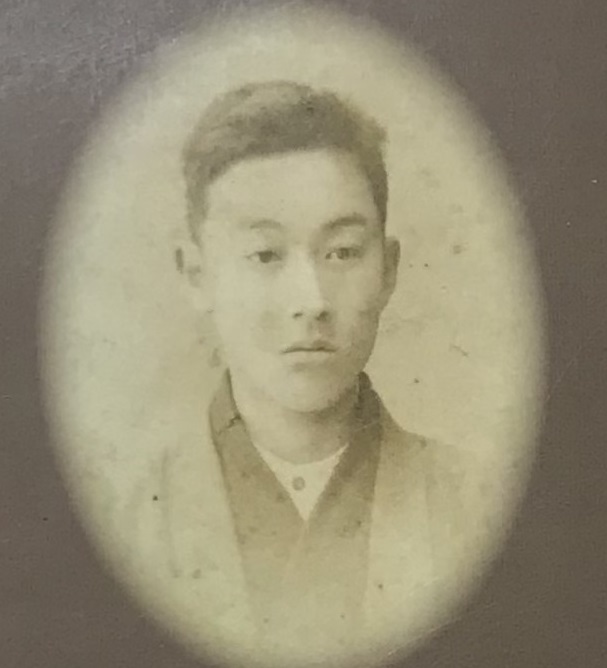

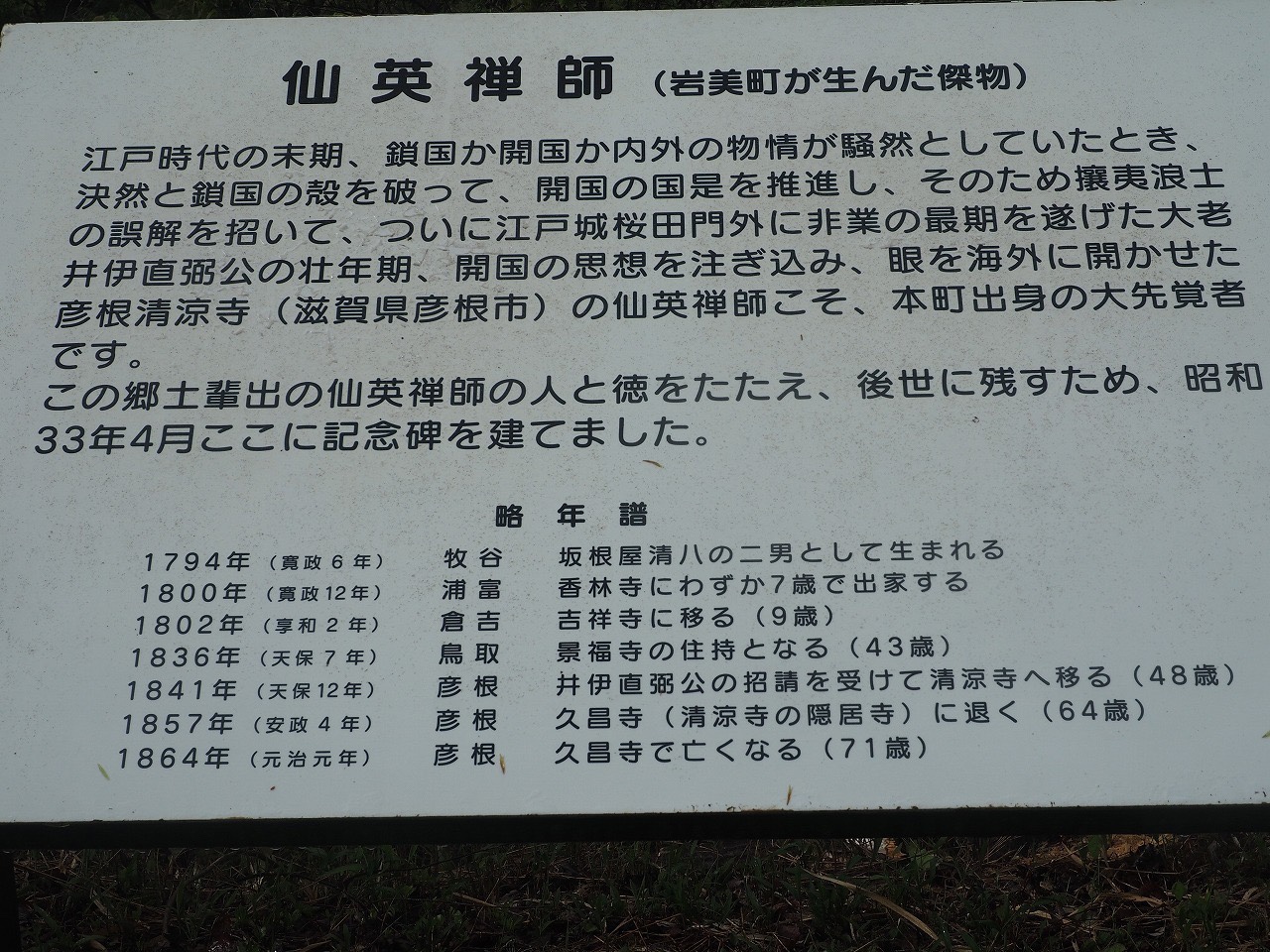

仙英禅師(せんえいぜんじ)は寛政6年(1794年)鳥取県岩美町浦富の坂根屋清八の次男として生まれた曹洞宗の僧侶です。

1800年、わずか7歳の時に香林寺の住持本宗和尚について得度し仏門に入ったのち、1802年9歳の時に倉吉市西岩倉町の吉祥院に移って修行の旅に出たのち1821年28歳の時に吉祥院の住職を務め、その後、43歳から鳥取市の景福寺の住持をしていた48歳の時に、井伊直亮(直弼の兄であり義父)から招き入れられ彦根市の清涼寺に移りました。

仙英禅師が57歳の時に36歳で彦根藩主になった井伊直弼の禅の師になり、1853年(嘉永6年)の黒船来襲による外国から開国の圧力を受ける中、精神的な支えとなり英断を促した人物として知られています。1857年、64歳で彦根の久昌寺に閉居し、元治元年の10月4日、71歳にて示寂しました。(仙英禅師は2つの年齢説があり+12歳のズレのため、19歳で得度、83歳で示寂説あり)

示寂とは…菩薩(ぼさつ)や有徳(うとく)の僧の死のこと

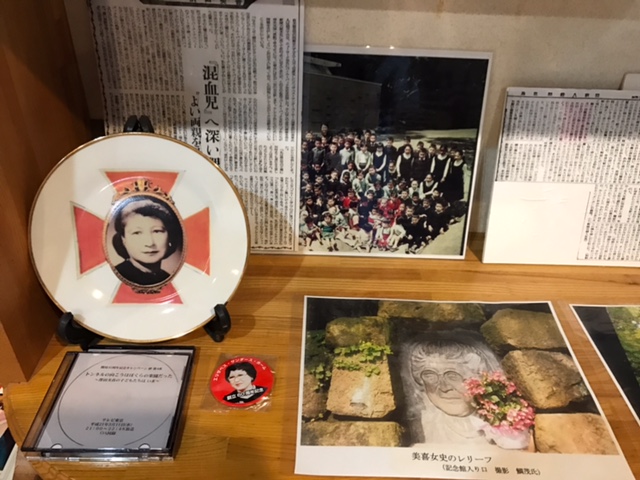

以後、今日の日本国の発展はまさにこの決断からで、この決断の影に岩美町出身である仙英禅師がいたことについて、岩美町の我々はこの事を世界に誇って行くべきだ。と澤田廉三さんが昭和33年仙英禅師の碑を中学校裏山に建立、その10年後の昭和42年に、国連平和の鐘側に有名な角館の枝垂れ桜を植えると同時に仙英禅師碑にも同じ角館の枝垂れ桜を植えました。

しかし現在、桜は枯れてしまい国連にも仙英禅師碑がある仙英ヶ丘にもその姿は見当たりませんし語る人もいません。そこで『仙英ヶ丘枝垂桜を育てる会』として再度植樹するに至りました。.jpeg)

仙英ヶ丘枝垂れ桜を育てる会の植樹記録は

をお読みください。

通幻禅師・仙英禅師の顕彰碑について

岩美町新井の永明寺公式ブログに詳細が記されていますのでぜひご覧下さい。

仙英禅師(せんえいぜんじ)は地元ではせんえいさんと呼ばれ、浦富の東境地区の公民館は【せんえい】と命名され木製の立派な看板もあり、地元の方に親しみと敬意を持たれ続けています。