浦富の熊野神社を知っておまいりに行こう!

鳥取県岩美町には熊野神社が2社ありますが、ここでは浦富に鎮座する熊野神社について記載します。

祭神は若一王子「若宮」と称し、天照大神、伊弉諾尊いざなぎ、伊弉冉尊いざなみ 速玉男命 泉事詳男命(泉津事解之男。) 武甕槌命を祀っています。古事記でいうはじまりの皆さまですね!

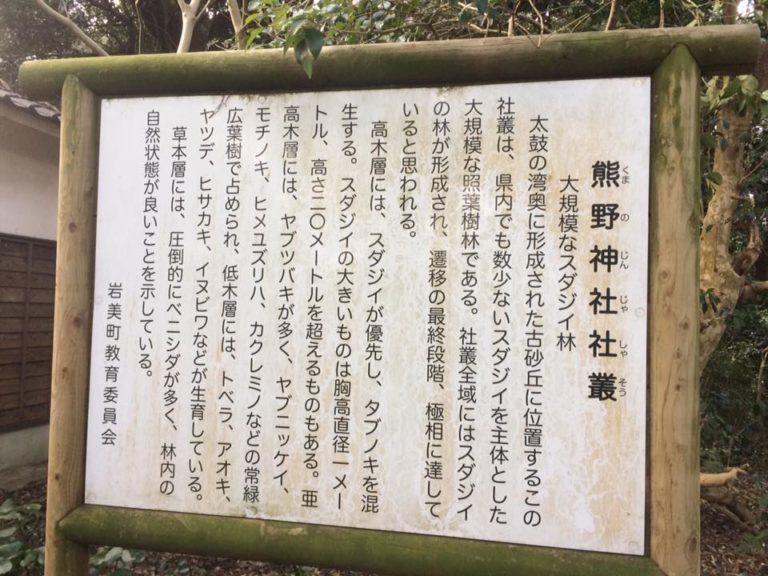

住宅街ですが、一歩はいると静かな杜という感じで心が落ち着く参道で拝殿には鳥取藩主の家老であった鵜殿家の家紋があります。平成20年7月29日に社叢が町の天然記念物に指定されました。

例祭日:7月21日. 秋祭11月3日

祭神:

- 天照大神(あまてらすおおみかみ)/太陽神、天皇家の祖先神

- 國常立命(くにのとこたちのみこと)/神世七代の初代神・国土の守護神

- 伊弉諾尊伊邪那岐命(いざなぎのみこと:伊邪那美命とともに国生みをした男神)/夫婦円満、縁結び、殖産振興、 厄除け

- 伊弉冉尊伊邪那美命(いざなみのみこと:伊邪那岐命とともに国生みをした女神)/子宝や安産祈願、縁結びの神

- 速玉男命(はやたまのおのみこと)伊邪那岐命の吐いた唾から生まれた子/悪縁を絶ち、けがれを祓い、良い縁を整える神

- 泉事解男命(ことさかのおのみこと)伊邪那岐命の吐いた唾から生まれた神が速玉男命で、次に掃きはらって生まれた神が事解男命/決断と再出発、悪縁消除を象徴する神

- 武甕槌命(たけみかづちのみこと)雷神/日本建国、勝利、武道の神・肉体的、精神的な強靭さ・旅の安全祈願

所在地:岩美町大字浦富529

熊野神社歴史について

個人的に岩美町誌などで調べた情報と地元の方に伝え聞いたことですが、

熊野神社は大字浦富字照山529鎮座し創立は承和年間834年から前国常立命一神を御祭りし、社号を天照大神が【若一王子】と称して祀られ、のちに南紀熊野宮から伊弉諾尊いざなぎ、伊弉冉尊いざなみ 速玉男命はやたまのをのみこと 泉事詳男命(泉津事解之男。ミヅコトワケオノミコト) の四神を勧請して合祀しました。

勧請:他の土地に分霊として神を迎えて祀ること

合祀:複数の神仏を一つの神社や寺院で共に祀ること

例点別々の神社で祀られていた神々を一つの神社に合祀することで、神々の力を共有し、地域の人々に幅広いご利益をもたらすことがあります。

板谷播磨守が本町桐山城に居城してから 同隠岐守嫡子播磨守光成など代々熊野神社を崇信し、熊野神社に剣刀を奉納、寛永以降(1632)池田光仲が藩主のときに因伯国家老鵜殿氏が鵜殿大隅陣屋を築いたころから代々崇敬があつく、社殿の造営や武器、宝物などを奉納して享保年間から(1716~)神幸祭礼を行い始め、祭祀料として田地七反歩を寄進し社領六石をつけました。

※文化十年(1813)5月に火事が起こり記録が消失

- 文久3年(1863)9月に鵜殿大隅の発意により 鳥取藩主池田慶徳氏が藩の学館に奉祀している武甕槌命を合祀

- 明治4年(1871)熊野宮と改称し、その後さらに熊野神社と改称次いで村社へ。

- 明治40年(1871)4/27に神饌幣帛料供進神社(しんせんへいはくりょうきょうしんじんじゃ)として指定

む、難しい文面。。神社系の解説って難しいです。ガイドではわかりやすく伝えたいのでもっと噛み砕いた言い方を試行錯誤しないと!

さて、ここからは境内についてです。

熊野神社の拝殿右側の目立たないところに、傘と火袋部分が壊れてしまった石灯籠があり、その灯籠の竿部分には【竹・笹の葉】が彫刻された珍しく、そして縁起の良いデザインになっています。竹は真っ直ぐに育ち、折れない強さから、迷いなく一直線に進む心の強さを意味しますので、そういった意味を含んで彫られたのかなぁなんて得意の妄想をしています。

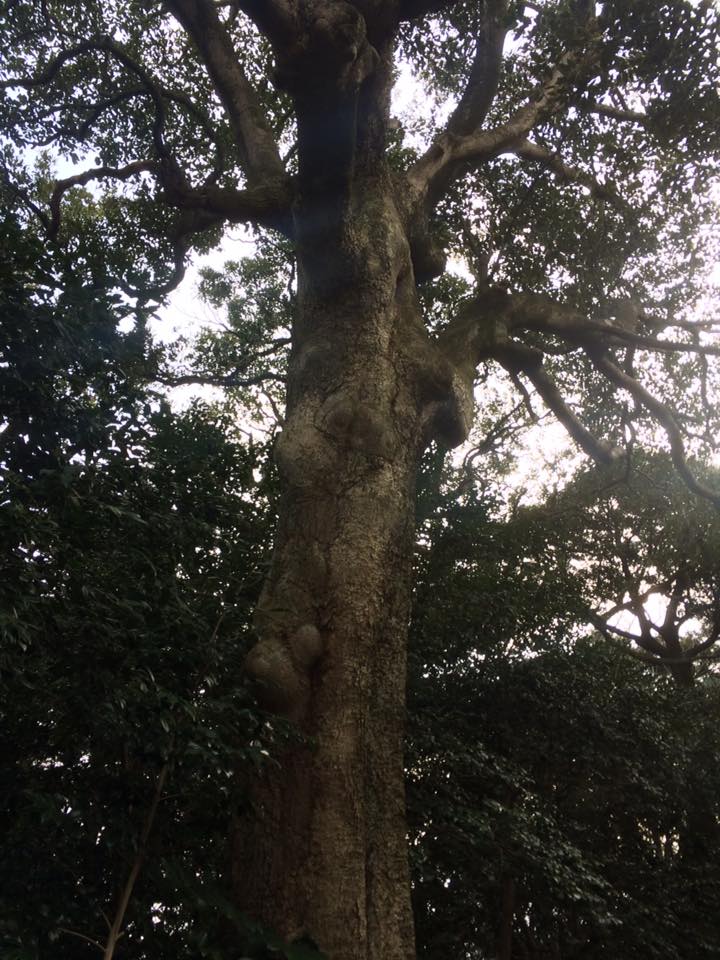

また大きなウロもあったので神秘的で趣もあり好きだったのですが、台風の影響で折れてしまいましたので折れる前のウロを載せておきます。

熊野神社は天照大神が祀られていることもあり、自然災害から護ってもらうよう頻繁におまいりしていました。夏場は涼しいのですが蚊がすごく多いため手を合わせている数秒でも蚊の歓迎を受けますので虫よけスプレーやハッカオイル塗布などお勧めします。