田村虎蔵先生の生誕の地へ行こう!

1873年(明治6年)5月24日鳥取県岩美郡岩美町馬場生まれの田村虎蔵先生は体力も学力も兼ね備えた、まさに「文武両道」な少年でした。

蒲生小学校を卒業され、そののちに鳥取県尋常師範学校を卒業され、20歳の時に母校である因幡高等小学校(現・鳥取市立久松小学校)に赴任されましたが、

東京音楽学校校長村岡範為馳(はんいち)さんの帰郷講演(河原町釜ノ口出身)で『音楽とは音響であって、音響は人を感動させるものである』という趣旨に共鳴し、東京音楽学校に入学され、音楽教育家、作曲家へと道を刻まれました。

1900年(明治33年)「金太郎」「だいこくさま」を作曲したのち、「花咲じいさん」「大寒小寒」「うらしまたろう」「ふるさと」など国民に圧倒的な認知度の有る名曲があり、唱歌・校歌の作曲もされています。

ちなみに…岩美町役場の電話の保留音は『だいこくさま』で、お~おきなふっくろをかったにかけ~っと流れます

田村虎蔵先生の功績に敬意をはらい出身地である馬場地区に、記念碑と代表的な曲が流れる試聴器と休憩舎のある『田村虎蔵先生生誕の地』が設置され、懐かしい気持ちに耽りながらゆったりと過ごすことができます。

また、田村虎蔵先生生誕の地の標柱の隣にあるのは、岩美町白地出身の山本兼文さんの彫刻です。

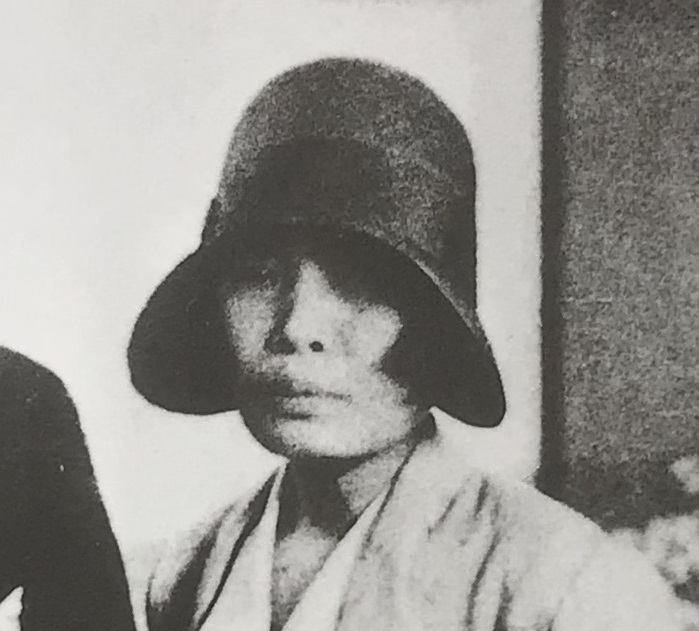

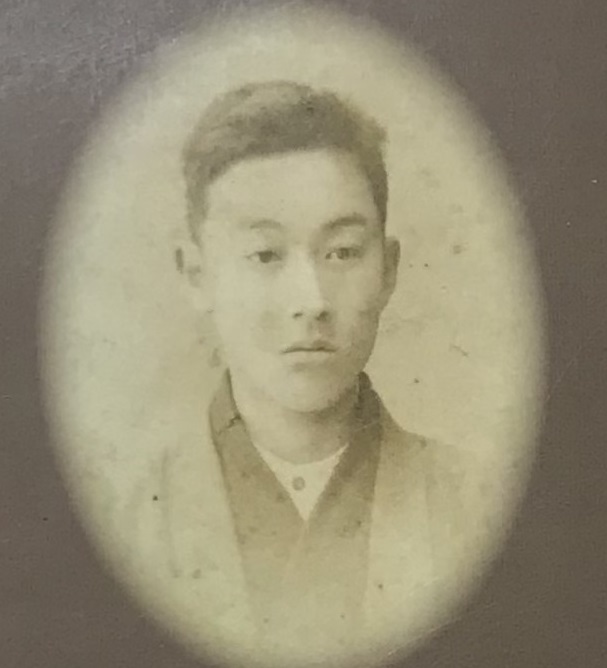

田村虎蔵先生の少年時代

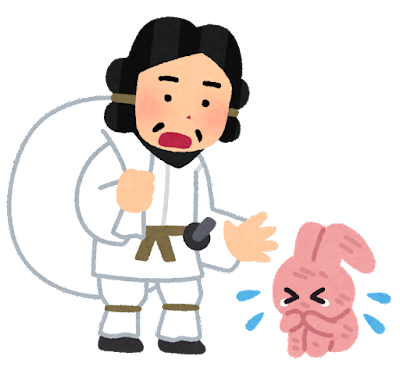

田村虎蔵先生の曲は昔話やおとぎ話のように楽しめて喜んで歌えるものです。その理由は、子どもの事を思い、子どもの気持ちを大切にしながら創作に勤しんだからです。そんな子どもへの優しい気持ちを持った田村虎蔵少年はどのように岩美で過ごしてこられたのでしょうか?田村虎蔵先生祝賀記念誌を参照に振り返ります。

明治6年5月24日岩美町蒲生村馬場に6人兄弟の末っ子として生まれ、身体が大きく強健だったので『虎蔵』と名付けられました。生後10か月で歩き始め、自分が気に入らないことが起これば座り込んで動かなくなるというほほえましい意地っ張りな面があったそうです。

自分よりも年上の子供でも構わず大勢集めてお山の大将になり、わんぱくぶりは隣の村まで知れ渡っていました。

体力がますます強くなり、その力は家族のため、母の農業のお手伝いをしました。日暮れに帰宅するときには収穫をした野菜などの多い荷物を担いで母を助けました。この行動は強制ではなく虎蔵少年が自ら喜んで引き受けて、自分の任務だと捉えていました。次第に優しい母の影響を受けて『強きをくじき・弱気を助ける優しさと同情心(共感力)』が養われました

蒲生小学校入学。他の同級生よりもずば抜けて強健な体、気力、その上、かしこく記憶力が良かったので勉強はほうっておいても復習しなくても常に主席でした。実際、学校から帰宅すると母の農業を手伝い、川遊びや山深くに入って山菜取りやキノコ狩り、魚釣り等に夢中になりました。

また、鳥かけといって松の木に鳥かごをつるし、上にトリモチを付けた枝を差し出して小鳥をとらえたりもしました。テストの当日朝もこの鳥かけをして時間に遅れ、先生に叱られることもあったという事です…

蒲生小学校卒業、虎蔵少年は力が強いので農業をする方が良いといわれましたが、鳥取でさらに高度の勉強をしたいと父母に頼み込むも許しをもらえず、こっそり自分の衣類を全部まとめて知人に買い取ってもらい学資(学費)を作ろうとしました。しかし、姉に見つかってしまい家庭内で協議が始まりました。結局母が味方をしてくれて一緒に父にお願いをしてくれたおかげで、鳥取に出て勉強出来ることになりました。母の後押し、とても心強いですね!

そのころ、蒲生の馬場から鳥取に出るというのはあこがれの大都会に出るといった感じで鳥取の町中を散策することを愉しみました。目的である勉強は、鳥取尋常高等小学校に入学し、多くの友達・親友ができました。市内の寺院を借りて弁論会を開いたり、時に千代川の小舟を漕ぐなどのびのびした学校生活を贈りました。相変わらず体力は強靭で、この頃も大人顔負けの筋力で、約60㎏の米俵を方にヒョイッと担げるほどでした。

尋常師範学校入学、この学校からは学費・生活費の一切を支給されました。かねてから願望のおぐらの洋服を着て鳥取の街を得意顔で歩き、時々岩美の馬場に帰村して勉強の様子を父母に話しては将来を期待されるようになりました。

師範学校では軟式野球のピッチャーをやり、乗馬や旧道、相撲の大将を務めるなどあらゆるスポーツ面で活躍しましたが、勉強の方も常にトップでした。4年生の時には生徒会長を務める一方で、和歌の会を起こして小冊子を作るなど、まさに文武両道に渡って大活躍をしたのです。

そんの虎蔵青年が音楽に芽生えたのがこの頃、東京音楽学校出の若き音楽講師・小出雷吉先生との出逢いです。

音楽家・小出雷吉先生は、兵庫県但馬国養父郡伊佐村で天保10年に生まれました。東京音楽学校の最初の卒業生となったのち、明治22年からは鳥取尋常師範学校で教鞭をとり、虎蔵青年を育てました。日本の近代音楽の黎明期に活躍し、「日本の童謡・唱歌の父」とも呼ばれています。

田村虎蔵先生のプロフィール

- 1873年 - (明治6年)5月24日 鳥取県岩美郡馬場村(現・岩美町馬場)に生まれる

- 1880年 - (明治13年)蒲生小学校に入学

- 1884年 - (明治17年)蒲生小学校を卒業

- 1885年 - (明治18年)鳥取高等科小学校(現・鳥取市立久松小学校)に入学

- 1888年 - (明治21年)16歳で鳥取県尋常師範学校に入学・東京音楽学校出の若き音楽講師・小出雷吉との出逢い

- 1892年 -(明治25年) 鳥取県尋常師範学校を卒業し、因幡高等小学校に赴任。3月に東京音楽学校校長村岡範為馳(はんいち)の帰郷講演で共鳴し、音楽の道に進む決意をし、同年9月、東京音楽学校に進学

- 1895年 - (明治28年) 東京音楽学校を卒業

- 1896年 - (明治29年)兄の急逝で岩美の実家に戻り9月から兵庫県尋常師範学校助教諭に就任・神戸音楽会を組織する

- 1899年 -(明治32年) 東京高等師範学校兼東京音楽学校助教授に就任

- 1900年 -(明治33年)『幼年唱歌』を発表し、音楽史上名高い『言文一致唱歌』の提唱者として大きな足跡を残す

- 1910年 -(明治43年)東京音楽学校教授を辞めて、高等師範学校専任教授となる

- 1922年 - (大正11年)文部省より海外留学を命ぜられ、西洋に渡り音楽教育事情を研究(アメリカ・イギリス・スペイン・ポルトガル・フランス・イタリア・スイス・ベルギー・オランダ・ドイツなど視察)

- 1924年 - (大正13年)2月帰国後、東京市音楽担当視学に就任※音楽教育行政と全国各地の音楽教育講演旅行を行う。

帝国音楽学校長・大日本音楽協会理事・音楽コンクール理事・日本放送協会委員など音楽の指導者の役を務め、その教え子たちは日本の音楽界で大活躍をする人材になりました。

1943年 -(昭和18年)11月7日 71歳逝去

主な作品

- 1900年 - 「金太郎」「だいこくさま」

- 1901年 - 「花咲爺」「大寒小寒」

- 1911年 - 「うらしまたろう」(浦島太郎)

- 1932年 - 『新訂尋常小学唱歌-第二学年用』文部省唱歌

- 1933年 - 『尋常小学唱歌(二)』文部省唱歌

- 1905年 - 「一寸法師」「青葉の笛」「東郷大将」「汽車 山陽線唱歌」「汽車 東海道唱歌」

- 1910年 - 「宮城県古川高等学校 校歌」

- 1924年 - 「東京都立上野高等学校 校歌」

- 1927年 - 「大崎市立古川第一小学校 校歌」

- 1934年 - 「江東区立八名川小学校校歌」

- 石原和三郎さん作詞:ポチとたま、進め、学校、夏休、さるかに、小野道風、本多平八郎、せみ、うさぎ、神武天皇、天神様、雪投げ、わし、汽車、夕立、北条時宗、谷村圭介、がん、豊臣秀吉、金し勲章、森蘭丸、源平の戦、がい戦、ソクラテス、川村瑞軒、運動会、紅葉、霜、織田信長、菅公、リンコルン、高田屋嘉兵衛、賀茂真渕、ふかと少年、瀬戸内海、日の出、ジェンナー、林子平、虎、新井白石、別れの歌、牛追う童、笛と太鼓

- 芦田恵之助さん作詞:桜、潮干狩、兵隊ごっこ

- 桑田春風さん作詞:夕涼、谷間の泉、二宮尊徳、公徳唱歌

- 大橋銅造さん作詞:元寇(げんこう)、王政復古、山田長政、間宮海峡

- 大和田建樹さん作詞:内地旅行唱歌、航海唱歌

- 文部省読本:春の遊び、田植、灯台、須磨明石、白虎隊

- 田辺友三郎さん作詞:運動会、おひな様

- 佐々木吉三郎さん作詞:お友達、菊の花

- 旗野士良さん作詞:夕日、雪景色、菊

- 巌谷小波さん作詞:加藤清正

- 永廻藤一郎さん作詞:お月様

- 杉谷代水さん作詞:如意輪堂

数々の童謡や唱歌を生み出していますが、1000曲にもなる作曲、学校の校歌に限ると、わかっているだけでも130校もの校歌を作曲されたそうで、中には今も使われている学校もあります。また、作曲した鳥取県内の学校歌には、以下のものがあります

- 青谷町立中郷小学校校歌 蔵光工さん

- 倉吉市立成徳小学校校歌 田中瑞穂さん

- 気高郡宝木尋常高等小学校校歌 大沢治人さん、矯正:本橋平一郎さん

- 東伯郡西郷尋常高等小学校校歌 伊佐田甚蔵さん

- 鳥取市立遷喬小学校校歌 中瀬源太郎さん

- 豊実小学校校歌 鳥取高等農林学校(鳥取大学農学部)

著書一覧

明治34年:楽典教科書、家庭唱歌、世界一週唱歌

明治35年:幼年唱歌

明治36年:新撰唱歌

明治38年:少年唱歌、電車唱歌

明治39年:オルガン教科書

明治41年:唱歌科教授法

明治42年:高等小学唱歌

明治43年:中学唱歌、女学唱歌

大正3年:尋常小学唱歌、高等小学唱歌

大正5年:教育唱歌、新撰オルガン教科書

大正6年:尋常小学唱歌教授書

大正14年:訪欧飛行唱歌

大正15年:検定唱歌集

昭和2年:検定唱歌集伴奏書

昭和7年:童謡唱歌名曲全集

言文一致唱歌の功績

明治の中頃、小学校唱歌は歌詞も曲も大変難しく歌いにくいものが多かったのです。そこで田浦虎蔵先生は子どもにわかりやすく歌いやすくなじみやすい唱歌を沢山作曲しました。

言文一致唱歌(げんぶんいっちしょうか)は、田村虎蔵先生によって提唱された音楽教育の理念の一つです。「言文一致」とは、明治時代における日本語改革運動の一環で、話し言葉(口語)と書き言葉(文語)を統一することを目指したものでした。この考えを音楽に適用し、日本語の自然なリズムや抑揚に合った歌詞とメロディを組み合わせるというアプローチが「言文一致唱歌」です。

この方法は、西洋音楽が導入され始めた当時、日本語の音韻構造と西洋の旋律が合わないという課題を克服するために考案されました。田村虎蔵先生は、子どもたちが歌詞を理解しやすく、自然に歌えるような楽曲を作ることを重視しました。これにより、日本文化や言語に根ざした音楽を通じて、子どもたちが自国の言語や文化を大切にする心を養う役割を果たす教育的な効果が高まり、歌がただの音楽ではなく学習や情操教育の一環として浸透しました。

日本の伝統文化を尊重しつつ、新しい音楽教育の方向性を模索する基盤が生まれ、現代においても子どもたちが歌いやすい楽曲を作る際の基本として活用されています。特に小学校や幼稚園の音楽教育では、言葉が子どもたちの理解や発音に適した形で歌に組み込まれています。

言文一致唱歌の代表的な例として、「金太郎」「はなさかじじい」などの唱歌が挙げられます。これらの曲は、言文一致の理念を反映したもので、現在でも多くの人に親しまれています。

恥ずかしながら個人的に、子供の頃に自然と口ずさんできた歌の作曲と歌詞の関係ってこんなに奥深いことだと知りませんでした!また子供の頃に習った数々の歌が田村虎蔵先生の作曲だと知ってからは自然と馬場地区周辺の山並みと田んぼが浮かびます。蒲生峠、蒲生川、岩井温泉まで続く田園…様々な風景が先生の中に根付いていて名曲の創作にもつながっていたのかな?などふっと『ふるさと』への思いを馳せました。

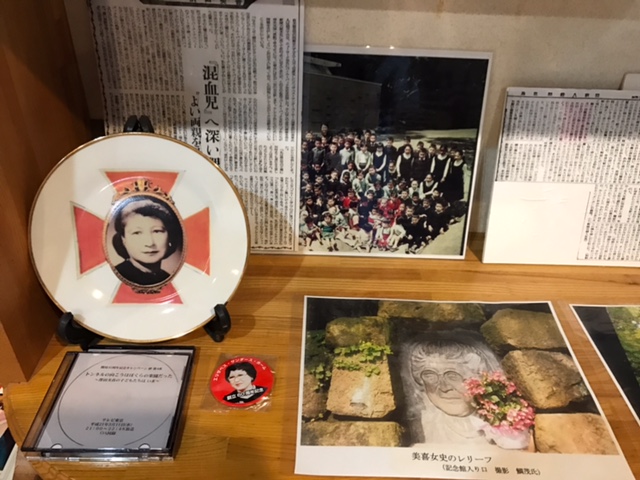

田村虎蔵先生に関する情報や曲は、鳥取市にあるおもちゃ博物館、わらべ館で触れることができます。

所在地:鳥取県鳥取市西町3丁目202

電話番号: 0857-22-7070

HP:わらべ館【童謡・唱歌とおもちゃミュージアム】