桐山城の歴史を知って桐山登山をしよう鳥取県岩美郡岩美町の桐山は浦富海岸を望む標高203mの山で、山中に築城年代は定かではありませんが因幡誌によると塩冶周防守(塩冶高貞)によって南北朝期以前に築かれ、天正年間に尼子氏再興を期す山中幸盛(山中鹿之助)が砦を築いたといわれています。急峻(きゅうしゅん:傾斜が急でけわしいこと)かつ岩山で攻めるのが難しく、眺望が良く敵から守りやすい地形で、また田後、岩本、網代の三村にも尾根が続く独立した山であることが築城の理由となったようです。現在の登山口は「いわし山登山口」と「奥内登山口」があり、どちらも急こう配の個所があり、悪天候の際には足元が崩れやすいので注意が必要です。また桐山は私有地で、地権者のご厚意により登山道を利用することができ、地域の方がボランティアで整備をされることもありこの場所が護られています。山の植物の持ち出しやごみのポイ捨ては絶対しないようお気を付けください。また清掃している方など見かけたら挨拶していただけると励みになるようです岩美町桐山の登山道整備と自生ササユリ保護桐山城の歴史と鵜殿家のお墓塩冶周防守(塩冶高貞)によって南北朝期以前に築かれ、天正年間に尼子氏再興を期す家臣である山中幸盛(通称鹿介・鹿之介)が砦を築いたといわれたのち、1581年(天正9)の羽柴秀吉による鳥取城攻略の後は、但馬水軍を率いて早くから秀吉に協力した垣屋光成が城主となり、因幡岩井郡(巨濃郡)1万石を領しました(領地を与えられたの意)。山中幸盛(鹿之助)とは?詳しく解説1600年(慶長5)の関ヶ原の戦いで、2代城主の垣屋恒総は西軍に属して改易され、紀州高野山にて自害し桐山城は廃城となりました。宝篋印塔が宇治の長安寺にあります。改易とは…江戸時代においては、武士に対して行われた士籍を剥奪する刑罰のことで士分以上の者の社会的地位を落とす身分刑ですが、禄や拝領した家屋敷を没収されることから、財産刑でもあるとする見解もあり、また大名の所領を没収、減封、転封することを改易と呼ぶこともあるそうです。1617年(元和3)に鳥取城に入った池田光政は、浦富に家老の池田政虎を配しました。1632年(寛永9)に池田光政との国替えで鳥取城に入った池田光仲は、浦富に家老の鵜殿氏を配し、桐山城下の垣屋氏居館跡に陣屋を構築した。以降、幕末まで浦富は鵜殿氏による支配が続きました。その際、垣屋播磨守光成(宗管)のお墓が山中にありましたが邪魔なため掘り返したところ、携わった家臣・奉公人が即死したり病気になったり狂病を発症したことから霊魂(光成)の怨念・祟りだと人々に伝えられています。鳥取藩家老 鵜殿家歴代墓所として12の墓碑が桐山城の麓、鳥取県岩美郡岩美町浦富3174−3にあります。また鵜殿家は荒砂神社・熊野神社に祈願し家宝を奉納しています。また、桐山城の東方5kmほどの長谷集落に「御屋敷」と呼ばれる石塁が残っています。そのレポートは長谷寺の見学と学習をお読みください。いわし番小屋についていわし山番小屋は、海に突き出た場所にあります。昭和30年代まで、いわし網漁が盛んに行われ、いわし山に旗が上がると出漁し、自分の組の旗が見えると、田仕事をしていても浜まで戻り網を引く準備をしたと伝えられており、いわし山では、いわしの動きを見ながら、浜で網を引く人に合図を送ります。その魚を家族で協力して駅前に売りに行ったりと当時の話を漁師さんから語り継いでいますが、特に赤い番傘を振って合図をしていた「ゲンタカ婆さん」のことは今でも語り継がれており、いわし山番小屋からみた浦富の浜、かつてはここからいわしの群れを追い、合図の旗を振っていたことが想われます。桐山についてのイベントや登山整備の写真一覧出来る限り開催を目指していましたが、いわし山ルートの大階段の傷みが大きく、危険と判断したため令和6年度以降中止となっています。浦富海岸を望む桐山城跡トレックと山麓で育てた自家製焼き芋岩美町桐山登山道の整備と梨の実桐山登山道入り口の奥市広場の草刈りをしました第13回桐山城好きな人集まれイベント開催とボランティア会員証第13回桐山城の好きな人集まれ!レポートその2第14回桐山城の好きな人集まれイベントレポート

いわみのあしあと・歴史と観光と暮らしの記録

「 桐山城 」の検索結果

-

-

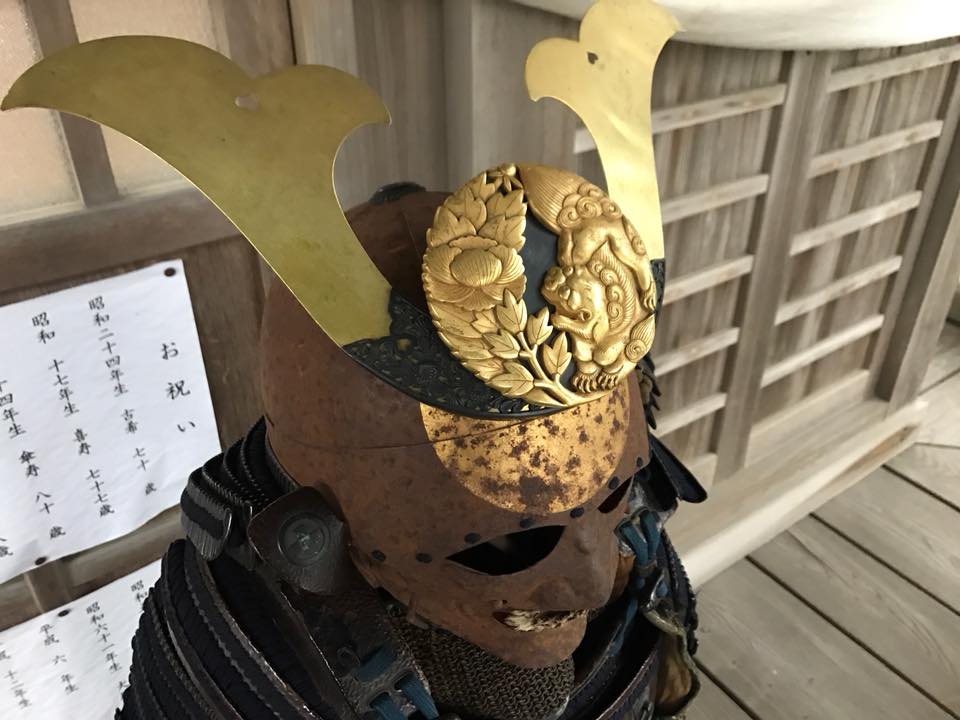

鳥取池田家家老の鵜殿家の歴史について知ろう!鵜殿氏(うどのし)は、日本の氏族の一つで、鳥取藩の家老を務めた一族として知られています。鵜殿氏の起源は、紀伊国新宮の鵜殿村に住んでいた熊野別当・湛増の子孫とされています。熊野別当(くまのべっとう)は、9世紀から13世紀後半にかけて、現地において熊野三山(熊野本宮大社、熊野速玉大社、熊野那智大社)の統括にあたった役職のこと・湛増(たんぞう、大治5年(1130年) - 建久9年5月8日(1198年6月14日))は、平安時代末期から鎌倉時代初期にかけて活躍した熊野三山の社僧(法躰)で、21代熊野別当です。鵜殿氏は、三河国宝飯郡蒲郡(西郡)に移り、鵜殿長善の子である鵜殿長将(上郷家)と鵜殿長存(下郷家)に分かれました。長将の子である長持は今川義元の妹婿となり、待遇が向上しましたが、桶狭間の戦いで義元が討ち死にすると、一族は徳川家康の傘下に入ることになりました。鳥取池田家家老としての鵜殿氏は、長将の子である長祐(長裕)が徳川氏に転属し、柏原鵜殿家を興しました。その後、長祐の死後、宗家から養子に入った長忠が家督を継ぎました。長忠の子である長次は池田輝政の継室・良正院の叔父に当たり、その縁で池田氏に仕えることになりました。鵜殿氏は、鳥取藩においても重要な役割を果たし、特に4代目の長春と11代目の長発は学問に秀でており、財政分野で重用されました。1632年(寛永9)に池田光政との国替えで鳥取城に入った池田光仲は、浦富に家老の鵜殿氏を配し、桐山城下の垣屋氏居館跡に陣屋を構築した以降、天保13年(1842年)には浦富の自分手政治が正式に認められ、弘化3年(1846年)には家禄が6000石に加増されました。幕末まで浦富は鵜殿氏による支配が続きました。12代鵜殿長道(1834生)は浦富お台場公園(国史跡)の築造をし、その際に民と一致団結してl;浦富を護るという気持ちを一つにしました。鵜殿氏の一族は、鳥取藩の歴史において重要な役割を果たし、その影響力は大きかったと言えます。桐山城の麓には鵜殿家の墓地があります。鳥取県岩美郡岩美町浦富3174−3また鵜殿家は荒砂神社・熊野神社に祈願し鎧兜等の家宝を奉納しています。関連記事岩美町荒砂神社の2022年例大祭・鵜殿氏寄贈の鎧や兜の飾り付け荒砂神社の宵宮と鵜殿氏の鎧兜と浦富焼

-

岩美町を拠点にしていた山中幸盛(鹿之助)の生涯を知ろう!山陰の麒麟児という異名を持つ山中幸盛(鹿之助)、名言「願わくば我に七難八苦を与えたまえ」と三日月に祈った逸話がある彼の生涯には岩美町とのかかわりもありました。山中幸盛(やまなか ゆきもり:別名 鹿之介、鹿介、鹿之助)は、戦国時代の武将で、尼子家(あまごけ)に仕えた人物です。尼子家は、出雲国(現在の島根県)を中心に勢力を持っていた大名家で、尼子晴久(あまご はるひさ)が当主でした。山中幸盛は病弱な兄に変わって家督を引き継ぎ、尼子晴久の家臣として活躍し、特に「山中鹿介」として知られるようになりました。尼子家再興のために3度の大規模な運動を行いましたが、どちらも成功には至りませんでした。(でも!鳥取城にほど近い甑山城(こしきやまじょう)に拠点を移した1573年の鳥取のたのも崩れでは毛利軍の武田高信を敗走させ、9月には尼子再興軍による鳥取城の戦いにて高信の居城・鳥取城を攻略しました)、その時、城主となった山名豊国が毛利側に寝返って1ヶ月程でまた奪還されるのですが・・・・第一次尼子家再興運動は、1568年に始まりました。幸盛は22歳で月山富田城を追われたあと、京都で浪人生活を送っていましたが、尼子家の旧家臣たちと共に、尼子誠久の五男である僧侶であった尼子勝久を担ぎ、月山富田城の奪還を目指して1569年に挙兵しました。出雲国へ侵攻し、末次城を拠点に勢力を拡大しました。しかし、1571年には毛利軍によって最後の拠点である新山城が陥落し、尼子勝久は隠岐へ逃れました。末吉城に籠もり戦っていた幸盛も毛利軍・吉川元春に捕らえられましたが、隙を見て脱出に成功しました。(尼子再興軍の雲州侵攻・月山富田城の戦い・原手郡の戦い・美保関の合戦・布部山の戦い(ふべやまのたたかい))第二次尼子家再興運動は、1572年から再開です。幽閉された尾高城から脱出した幸盛は隠岐に逃れ、1572年にまた本州に戻り、但馬国に潜伏しながらゲリラ的に数々の攻防を重ねつつ、尼子勝久と共に再起を図ります。1573年に、岩美町の桐山城を拠点とし、尼子再興のために甑山城(こしきやまじょう)の戦い・鳥取のたのも崩れや尼子再興軍による鳥取城の戦い(1573年)など尼子家再興のために足掛かりを築く様々な活動を行いました。そのころ山中幸盛が桐山城下の荒砂神社に100本の矢を奉納と神社の記録に残っており、荒砂神社は、尼子再興軍の戦勝祈願を行う場としても利用され、現在も荒砂神社にはその時の矢が残されており、2019年には氏子によって額に入れ奉納されました。山中幸盛の忠義心と武勇を今に伝える貴重な遺産となっています。荒砂神社の記事に写真を掲載しているので併せてお読みください但馬山名氏の支援の消失や1575年に吉川元春と小早川隆景らの攻撃により徐々に孤立化していき1576年5月頃、尼子再興軍は若桜鬼ヶ城を退去し因幡国から撤退したことで失敗に終わりました…第三次尼子家再興運動は、1576年から始まりました。幸盛は毛利氏に仕えることを拒否し、尼子家の再興を胸に秘め、明智光秀の仲介で織田信長の後ろ盾を得て、軍資金と多数の兵を預かり明智光秀の傘下に入りました。1578年、羽柴秀吉が毛利方の上月城を落とすと、幸盛は尼子勝久と共に入城を許され、上月城を拠点として再興運動を本格化しましたが、毛利軍の30000人の大軍に包囲され、再興軍は孤立無援となり降伏を余儀なくされました。勝久やその一族は自刃し、幸盛も上月城の戦いで捕らえられ、備中松山城の毛利輝元のもとへ連行されていた輸送中に毛利氏家臣の福間元明により暗殺されました。(享年34もしくは39歳)この時、上月城の救援を諦めて退却する際に秀吉が幸盛を見捨てることを惜しみ、悔いていたことを考慮すると、有能な人物だったことがうかがえますね。山中幸盛の3つにわけた再興運動は、いずれも毛利軍の強力な抵抗によって挫折しましたが彼は尼子家のために数々の戦で活躍し、その勇猛さと武勇伝で名を馳せました。山中幸盛と尼子家の関係は、主君と家臣という形で非常に強固であり、彼の忠義心と武勇は尼子家の歴史に大きな足跡を残しています。また幸盛の妻は亀井秀綱の娘で、亀井秀綱の次女は山中鹿之助の養女となり、尼子家臣の「湯新十郎」(ゆしんじゅうろう:のちの亀井茲矩)に嫁ぎました。亀井茲矩は鹿野藩初代藩主です。「湯新十郎」(ゆしんじゅうろう:のちの亀井茲矩)は、桐山城にこもっていた時に、幸盛を訪ね、尼子再興を誓いあったそうです。幸盛の子孫である鴻池直文は鴻池財閥の始祖とされている人物で、子孫だということを隠していました。直文は清酒の製造に成功し、醸造業や海運業を手掛け、大財閥である鴻池家の礎となりました。個人的な感想ですが、山中鹿之助の尼子家の再興に掛ける情熱、誓ったことを曲げない強い意志、しんがりになって勝久の命を護り逃がすこと、ずっと再興の機会を伺いながら行動してきたこと(ここでは尼子家への忠誠心といわれるが、本人の決めたことを貫く!っという初志貫徹の性分でもあると思う)はそうでありたい、と思うし現代の仕事や人間関係の中で似たようなことも経験し共感する部分もあります。山中幸盛・鹿之助は岩美でも人気の武将です山中幸盛(鹿之助)を偲び、MIDの会・いわみガイドクラブと共に例年11月には桐山登山イベントを開催していました。桐山城があった桐山の頂上にあがり、山中幸盛(鹿之助)がどんな気持ちでこの風景を眺めていたのかなどなど想いを馳せ、参道の整備や草刈りなどをしたのちに、下山してBBQをして情報交換など行っておりました。出来る限り開催を目指していましたが、いわし山ルートの大階段の傷みが大きく、危険と判断したため令和6年度以降中止となっています。浦富海岸を望む桐山城跡トレックと山麓で育てた自家製焼き芋岩美町桐山登山道の整備と梨の実桐山登山道入り口の奥市広場の草刈りをしました第13回桐山城好きな人集まれイベント開催とボランティア会員証第13回桐山城の好きな人集まれ!レポートその2第14回桐山城の好きな人集まれイベントレポート