鳥取県民の戦時中の暮らしを知ろう

1945年8月15日に第二次世界大戦(太平洋戦争)が終戦しました。鳥取県・岩美町でも戦争の影響があり、出征、勤労動員、学徒動員、軍国少年団、挺身隊、チ号演習とグラマン戦闘機の岩美駅襲撃など国民一丸となり戦争を経験した歴史があります。

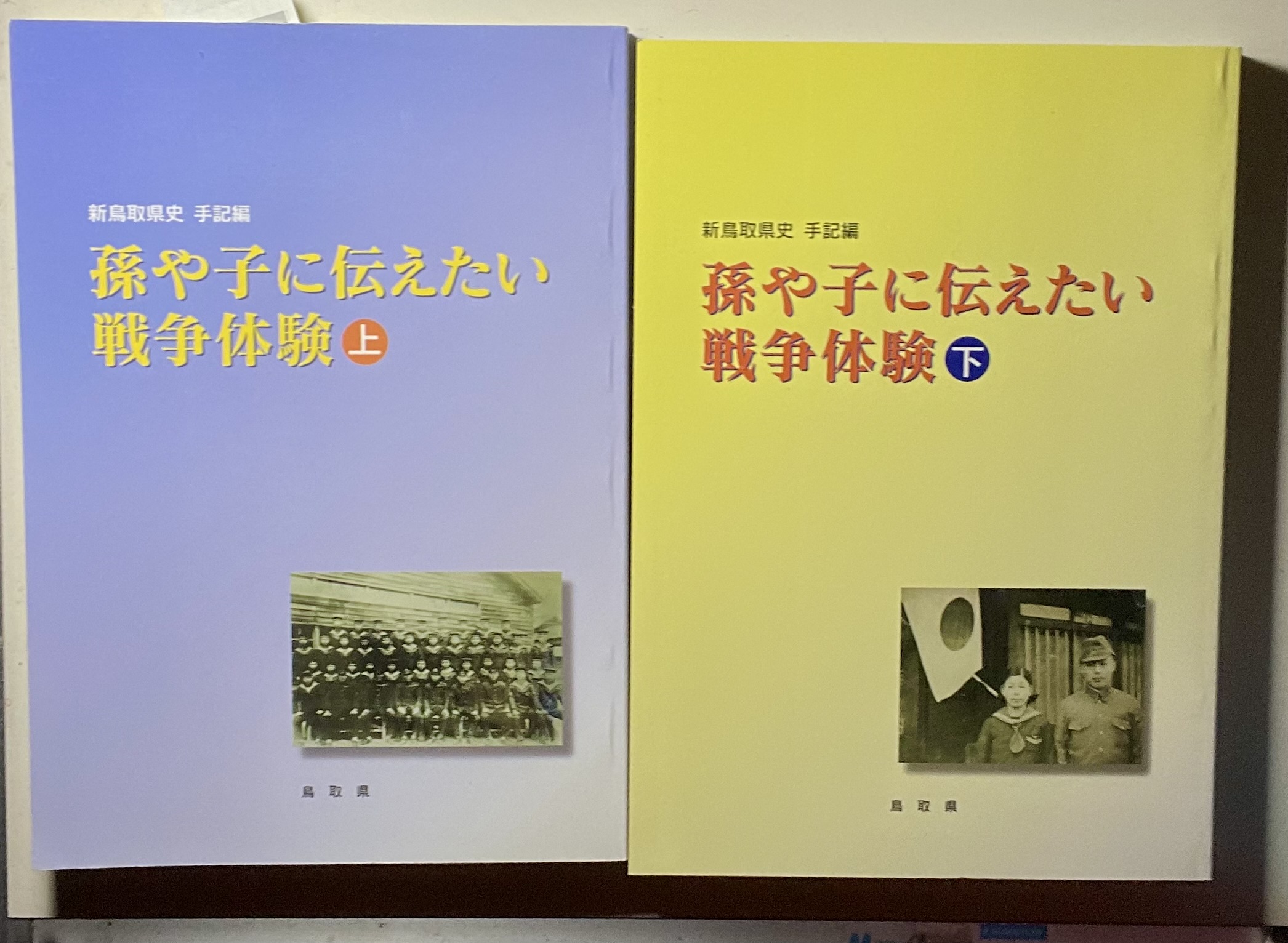

孫や子に伝えたい戦争体験(書籍)によると、上巻では戦場体験、シベリア抑留、大陸からの引き揚げ、満州開拓団、青少年義勇軍としての体験談、下巻では鳥取県で過ごす戦時中、勤労動員の体験、国民学校の思い出、空襲や被爆、事故や事件など個人の手記が掲載されています。

岩美町出身の初代国連大使の澤田廉三さんの妻である澤田美喜さんの疎開生活でのチ号演習ともリンクすることもあり、複数の方の体験談を読んでいくと繋がりが見え、よりいっそう理解することができます。

勤労動員・学徒動員・軍国少年団

学生ながら勤労動員として呉や舞鶴へ海軍工廠として戦艦、潜水艦、小戦闘機、魚雷の制作や電気系統の修理や保守を行ったり、鳥取県内では体力検定として千代川の西から河原の国民学校まで砂袋を背負って22㎞の行軍競争をしたり、雪の浜坂から鳥取砂丘を歩く訓練をしたり、食糧増産隊として校庭や空地の開墾、食物の栽培等を行いました。

また、小学校の子供(手記によると当時8歳のケースもあり)でも夏休みもなく、学校の授業も減り、特攻の練習場でもある湖山飛行場や道路の整備作業でローラーを引いたり、ススキの穂を採取して兵隊さんの浮袋の材料や、軍馬の飼料にしたり、イナゴを捕獲して兵隊さんのたんぱく質という栄養食糧を採取する日々だったようです。

鳥取に居ながらにして軍国少年団の子供たちも兵隊さんたちの為に!と長距離歩いたり川を越えてススキや松根油の採取に精を出し、松の根が採取出来ないと帰れないので、苦労して掘り起こした時には担任の先生とクラスメイトで喜びの声を挙げたり、兵隊さんの為の防寒帽を作るために兎の皮を採取することもあったようです。

家族を待つ女性や挺身隊

鳥取で父や夫、兄弟や子供を戦地に見送る女性たちの暮らしは、出征により人手不足となった地域の農家さんの果樹栽培や稲刈り作業、芋などの穀物栽培を、時には牛や馬を使いながら力仕事もこなし、男性不在を補っていました。

東京や大阪で空襲に遭った人たちが鳥取駅に溢れている頃、兵隊さんのお見送りや遺骨の出迎えなどをし千人針、慰安袋の作成、出征家族の安全祈願の寺社参り、こどもと同様、イナゴなど食材採集、塩づくり、チ号演習のための掘削作業に勤しみました。

また、挺身隊として兵庫県の方の縫製など軍需工場で労働するひともいて、空襲警報で1日に何度も防空壕に避難するために仕事が1-2時間しかできない日などもあったようです。また花嫁修業といういわゆる無職状態だと挺身隊に招集されるため、それを避けるために地元で教師や事務職など就職をする女性が増え、戦争が終わるころには男性教師も戦地に出ていたためほぼ女性教師だった学校もあるようです。

昭和18年には鳥取地震もあり、復興のための物資も思うようになく、戦地に送るものも、自分たちの日々の必需品もどんどん足りなくなり苦労を重ねたことは大いに想像できますね。

書籍によるとこどもの内からお国のためにと身体を酷使して働き栄養のある食事をとることもなかなかできない中、皆で協力し合って日本を守っていたこと、暴力がある教育やしつけ、終戦で無気力になってしまったこと、その後の教育がガラッと変わってしまったこと、女性が一生懸命男性不在の中で働いてきたこと、戦争という渦の中で葛藤してきたことなどを手記で読むと、様々な思いが巡ります。

鳥取県編・孫や子に伝えたい戦争体験

2025年の段階で、第二次世界大戦(太平洋戦争・大東亜戦争)が終戦して80年になります。

戦争の記憶が鮮明にある方はおよそ85歳以上の方になりますので、だんだんリアルな声を聞くことができなくなります。

戦争時の生活、戦地での体験は思い起こすことが苦しい人、命を落とした仲間を想うと自分は生きてていいのかと激しく自責の念を持つ人、話したくない人、話せない人、戦争が無い今、知る必要が無いと口を閉ざす人もいらっしゃるのも承知です。その中で貴重な体験談を時を重ねて告白してくださったこと、それを引き継いでいくことが大切だと思います。

鳥取県立公文書館・鳥取県にて発行されている鳥取県編・孫や子に伝えたい戦争体験、是非お読みください