奥田亀造さんの功績を知ろう!奥田亀造さんは1872年(明治5年4月15日)鳥取県岩井郡大谷村(現・岩美郡岩美町大字大谷)の地引き網の網元・奥田周蔵さん、きよさんの長男として生まれた漁業実業家であり、(オツタートロール漁業の先覚者、機船底曳網漁業の創始、角輪組設立)であり、のちに政治家(衆議院議員、貴族院議員)として水産振興とともに農業改革とその根底となる土地制度の改革に尽力した、勲四等瑞宝章を受賞・岩美町名誉町民(平成2年11月顕彰)です。勲四等瑞宝章( くんよんとう ずいほうしょう )は、日本の勲章で、瑞宝章の中では4番目に位置づけられ、公共的な職務で成果をあげた人に対して授与されます。奥田亀造さんは「海の魔王」と評されるほどの大胆な人物であり、漁業の近代化に情熱を注ぎました。奥田亀造さんは「先祖は海賊」と語ることが多く、海洋に対する深い愛情と冒険心を持っていました。また「呑海漁長」として書を遺しています。政治家としては、農業保険や農民保険の導入を目指すなど、社会的な課題にも積極的に取り組みました。奥田亀造さんの功績は、日本の漁業と農業の発展に大きく寄与し、後世に影響を与えました。さらに、奥田亀造さんの著作『労働問題の帰趨 附帝国の緊急国是』 青年公論社 1919年や『農村救済 土地制度改革論』 農村文化協会 1927年、そして数々の論文は、奥田亀造さんの思想や水産・農業に関する取り組みを知る上で重要な資料となっています。このいわみのあしあとでは、平成22年に開講された奥田亀造さんの出生地でもある岩美町大谷の「輝く大岩を作ろう実行委員会主催・大岩地区公民館共催」の郷土の偉人講演会の資料を参考に奥田亀造さんの功績について記録します。奥田亀造さんの履歴1872年(明治5年)3月8日奥田周蔵さんの長男として生まれ、大谷学校を卒業後、袋河原学校長林良造さんに漢学を学ぶ1898年(明治31年) 第2回水産博覧会(神戸市)に鳥取県出品人総代として参加鳥取県からは271の出品で大谷からは26の出品で「煮乾鰮」(カタクチイワシを煮て干したもの)を出品して褒状を受賞※その他大谷の出品者敬称略:澤勝治・澤長四郎、大西秀蔵、村田金蔵、田中為次郎、松本吉平、澤鹿蔵、澤喜八郎、川口庄太郎、港久次郎、澤梅蔵、川口仙太郎、澤房蔵、澤竹蔵、中村三太郎、澤松太郎、岩村半蔵、岩村貞蔵、田中松太郎、岩田伊平、椋富蔵、澤甚吉「第二回水産博覧会褒章人名録」より1901年(明治32年) 鳥取県知事に山陰沖の漁業権許可を申請したが、反対運動が起き許可ならず1902年(明治35年)5月6日から翌年1月4日まで韓国東北海岸で漁業探検を実施博覧会での漁業開拓意欲の向上、朝鮮半島沿岸での通漁の増加により村の青年15名と共に朝鮮半島の漁場調査を開始。費用は田畑などを売ったりして工面、明治36年には県の補助も受ける。実弟である徳田隆一さん所蔵の韓国東北海岸漁場探索出漁日誌(奥田慶一郎さんの翻刻)にはその日の天候から出来事、成果など詳細の記録があり7月10日から12月8日まで杆城郡猪津を拠点として試験漁業を行う。朝鮮人とのいさかいも絶えなかったが要求を強引に認めさせることはなく概ね成功したとの報告、愛知県出身の夏目市郎兵衛の協力を得て10月2日に長箭出地元民と鰮網漁の合同事業開始、元山では年末までアンコウ、カレイ、カニ、タラの試漁に従事※翌年朝鮮での試漁を行おうとするも日露戦により開発に着手できず1904年(明治37年)鳥取県知事の賛意を得て木造汽船「海光丸」を建造し、オツタートロール漁業を試みて和歌山で功績をあげるも地元漁師より反対される、その後山陰沖、朝鮮沿海、銚子沖と廻航するも各地で反対運動が起き、銚子港で海光丸は放火される挫折を繰り返したが、木造トロール汽船による大規模漁業は(1907年(明治40年)、倉場富三郎による英国からの深紅丸の輸入以降)大改革につながった。1908年(明治41年)東京に遠洋漁業角輪商会を設立明治45年から霊津に於いて定置網業を開始(韓国漁業法(明治41年)、韓国併合(明治43年)により排他的操業権の獲得に成功)1913年(大正2年)資本金150万円で株式会社角輪組を設立角輪組の発展の盛衰退朝鮮半島沿岸で漁業事業を展開。全国23カ所で事業を展開し、漁村の生活向上のため、漁業の機械化、近代化を図る事務80名、漁夫、水夫1200名が就業(うち300人は鳥取県民)、大正8年に大型トロール漁業を開始、大正12年頃からは遠洋漁業からマイワシ漁中心となり、油脂加工や肥料製造など多角経営を行い発展する⇒昭和4年の世界恐慌の打撃で魚、油肥製造品の暴落、高級魚の鰆や鰤の回遊激減、遠洋漁業発展による定置網業の業績圧迫、トロール汽船漁業取締規則の制定により、1930年・昭和5年1月には徳田平市さんが不況による経営難により従業員を多数解雇しなければならない旨を米原章三(鳥取県議会議員)さんに宛てている1915年(大正4年)大谷で漁船船長機関士講習会を開催し、沿岸漁業機械化の促進につなぐ1917年(大正6年~9年) 衆議院議員に当選し、両院議員百数十名をもって水産同志倶楽部を結成し水産業の振興に尽力※大正2年8月に立憲政友会鳥取県支部の成立、大正4年9月には憲政会鳥取県支部が成立し、この二大政党が対立。奥田亀造さんは政友会の指示を受け衆議院に当選、労働問題、国連の脆弱さの指摘、自給自足の必要性の協調、食糧問題の解決、移民政策、交通機関の整備、米高騰・米不足に対応するための日本酒製造の禁止を唱えつつ、飲用アルコールの製造を行う、石炭の官営(乱開発の防止)、鉄の重要性、米国の代用としての漁業の重視等を掲げる。大正9年の解散総選挙では憲政会・米原章三さん、政友会・奥田亀造さんを立て、親戚の意を受けて両者辞退するも政友会が協定を破って奥田亀造さんを推薦し、下田勘次さんが勝利をし奥田亀造さんは落選。大正12年の県議選で奥田亀造さんは候補者の取り下げ問題で所属する政友派幹部と対立、大正13年ごろから下関及び鳥取に於いて憲政会の為に微力、大正14年7月には米原章三さんの斡旋により憲政会に入る角輪組社長を実弟・徳田平市に譲り退任1925年(大正14年) 貴族院議員(多額納税議員)に選出1932年に引退するまで農業改革や土地制度改革に取り組み、八千代生命保険の社長として農業保険や農民保険に対処しようと試みる1934年: 東京市会疑獄事件で無罪判決を受ける「陶水」と号し東京上野で隠居生活1944年(昭和19年)3月24日東京都台東区根岸で逝去1968年(昭和43年)明治百年記念事業で水産功労者として表彰1990年(平成2年)岩美町名誉町民に決定トロール漁法はなぜ反対されたの?奥田亀造さんの実業家としての経歴を見ると、どこにいってもトロール漁法の反対運動が行われているという事を目にして、個人的に無知だったこともあり奥田亀造さんが取り組んだオッタートロールはなぜ反対されたのかな?と疑問を持ちました。反対運動にあった、とかいてスルーすればよかったのですが、なぜなぜなぜ?が抑えられず、またページが長くなる!と思いながらも調べてみることにしました。結果、各地でそれぞれの理由がありますが奥田亀造さんの行動に関して反対された詳しい理由の資料が見受けなかったので、明治から大正、第一次世界大戦から戦後までの間、一般的にオッタートロール漁法が反対された理由を取り上げてみて参考にすることにしました。オッタートロール(オッターボードを使用したトロール漁法)は、効率的な漁法として知られていますが、反対される理由もいくつかあります。1. 環境への影響: オッタートロールは海底を引きずるため、海底生態系に大きな影響を与えることがあります。特に、海底の生物や構造が破壊される可能性が指摘されています。2. 資源の乱獲: 効率的な漁法であるため、特定の魚種が過剰に捕獲され、資源の枯渇を招くリスクがあります。3. 地域漁業への影響: 小規模な漁業者にとって、オッタートロールのような大規模漁法は競争力が高く、地域経済や伝統的な漁業に悪影響を及ぼすことがあります。4. 規制の必要性: 一部の地域では、環境保護や資源管理の観点からオッタートロールの使用が制限されています。これらの理由から、オッタートロールは効率性と環境保護のバランスを取るために議論の対象となっているとのことで、一度に獲れすぎて魚価が下落すること、収奪的な方法であり漁業資源にダメージを与えることから沿岸漁民が反対したのです。奥田亀造さんたちが手掛けてきたことで周囲との折衝があったこと、反対運動が起こったことは想像できます。当時から100年経過した現代にも、環境問題や生態系の変化問題などがあることを踏まえると、反対する側の立場も理解できますね。その中で強引に進めるでなく、他の方法を試行したり開拓を重ねて成功に導いてきた実績が素晴らしいと思います。また奥田さんが議員時代に労働問題、国連の脆弱さの指摘、自給自足の必要性の協調、食糧問題の解決、移民政策、交通機関の整備、米高騰・米不足に対応するための日本酒製造の禁止を唱えつつ、飲用アルコールの製造を行う、石炭の官営(乱開発の防止)、鉄の重要性、米国の代用としての漁業の重視等を掲げていたことを知り、これもまた現代にも同じような課題があるなと感じました。奥田亀造さんは実業家として様々な挑戦をしてきた中でも庶民の感覚を持ち、当時の第一次産業で働く人々の生活を良くすることへの強い思い、危機感、寄り添う気持ちを感じることができました。奥田亀造さんと日野神社実業家として、政治家として功績を遺した奥田亀造さんは、地元大谷に鎮座する日野神社の再建に尽くしました。1914年(大正3年)に強風のため日野神社の社殿が倒壊し、再興のために多額の献金を行ったとして日野神社再建の記念碑にも刻まれています。奥田亀造さんに深く携わった人々奥田亀造さんの履歴を語るに欠かせない深い3人について記載します。父:奥田周蔵さんについて・漁業経営者として進取的活動を展開例・千葉県九十九里より改良揚繰網漁業を大谷に導入し、鰯網漁業に大改革をもたらす、また明治31年から大正初期まで大岩村会議員として活躍し、漁業のほか、農蚕業も営んでいました。弟:徳田平市さんについて・1881年(明治14年)奥田周蔵さんの次男として生まれ、1910年に徳田音太郎(豊実村宮谷・豊実村長(現・鳥取市宮谷)の養子になる)※奥田亀造さんが行った1902年(明治35年)の朝鮮東岸調査時は兵役のため、参加できず(沙河会戦の功績により金鵄勲章を授与)・1909年(明治42年)樺太、カムチャッカ視察、サケ・マスの缶詰業を行い、明治43年以降朝鮮南部での漁業に専念し、特に、大敷網漁法を用いた漁業で成果を上げ、事業を全国に展開し、亀造さんが国政に参加した後は角輪組の経営を任されるようになりました。平市さんの性格は謙虚で几帳面、人情深いと評されており、兄の亀造さんの情熱的な性格と絶妙なコンビネーションを発揮していました。奥田亀造さんから事業を引き継いだ実弟の徳田平市さんは大正11年、鳥取二中(現・鳥取県立鳥取東高等学校)創立の為15万円を寄附をし地域の教育発展に寄与しました。。その他、朝鮮東海岸の水産試験場や小学校設立にも多額の寄付をしています。・1944年(昭和19年)逝去・2022年(令和4年)第13号鳥取市名誉市民に選ばれました。米原章三さんについて米原章三(よねはら しょうぞう)さんは、1883年(明治16年)11月16日に鳥取県八頭郡河原町(現在の鳥取市)で生まれた日本の実業家・政治家です。鳥取県民なら誰もが知る事業を手掛け、彼の人生は、地方経済や政治、文化の発展に大きく貢献したものでした。米原さんの生い立ちと教育米原さんは高等小学校を卒業後、鳥取県立簡易農学校(現・鳥取県立倉吉農業高等学校)に進学し、17歳で卒業。その後、東京農業大学(当時の大日本農会附属私立東京農学校)を経て、早稲田大学専門部で政治経済を学びました。※母の死去により、明治22.3年から25年にかけて、父の妹の嫁ぎ先である奥田家に預けられていました。※姉であるちかさんがのちに奥田亀造さんと結婚しています。親戚関係で義兄弟となったのですね実業家としての功績交通事業: 1930年に県東部のバス・タクシー会社を統合し、日ノ丸自動車株式会社を設立。1944年までに28社を統合し、鳥取県全域のバス網を一本化しました。百貨店事業: 1938年(昭和13年)に丸由百貨店(後の鳥取大丸)を設立し、地域経済の中心地として発展させました。新聞・メディア: 1939年(昭和14年)に鳥取新報、因伯時報、山陰日日新聞を統合し、日本海新聞を創立。戦後は公職追放となりその後、1958年(昭和33年)には日本海テレビを設立しました。政治活動1911年に智頭村会議員として政治活動を開始し、1923年には鳥取県会議員、1928年には県会議長に就任。1932年には貴族院議員となり、国政にも参画しました。※この頃に対抗馬になりかけたけど親戚関係として踏みとどまったり、憲政会へ推薦したりなど奥田亀造さんと親戚を超えた政治的繋がりがあります。教育と文化への貢献米原さんは県立女子師範学校の設置や高等農林学校の誘致、鳥取大学の統合移転の促進など、教育分野でも多大な貢献をしました。また、文化の振興にも力を注ぎ、地域社会の発展に寄与しました。晩年と遺産1967年10月19日に83歳で亡くなり、1969年には鳥取市名誉市民に選ばれました。彼の業績は、現在も鳥取県の発展に影響を与え続けています。

いわみのあしあと・歴史と観光と暮らしの記録

「 岩美町 有名人 」の検索結果

-

-

尾崎翠さんの経歴とゆかりの地巡り鳥取県岩美町岩井出身の作家、尾崎翠さんは1896年(明治29年)12月20日、教員の父長太郎さんと西法寺住職の三女であるまささんの間に生まれ、小学校の時に長太郎さんのお仕事の都合で鳥取市へ移りました。鳥取県立鳥取高等女学校(現・鳥取県立鳥取西高等学校)時代の12歳の時に、長太郎さんを事故で亡くし、心にとても大きな悲しみを残し、そのころから「女子文壇」「文章世界」などの文芸誌を読みはじめ、「たかね」に詩歌を発表しはじめたようです。高等女学校を卒業し、補修科へ進んで卒業したのちに大正3年7月に岩美郡大岩尋常小学校の代用教員となり、この頃から「文章世界」への投稿をはじめました。その時に下宿先であった祖父母の住む網代地区の西法寺僧堂があり、尾崎翠さんの作品には、網代で過ごした頃の情景が、短編「花束」「初恋」などに書かれています。実際に住んだり過ごした岩美町ということからか、尚更イメージが濃くなり現代の岩美町民の心も動かします。花束には「町に住むようになつた今の自分より、山の中の温泉場にゐた幼い私の方が幸福だつたと思ふ心が生まれてゐました」と書かれています。その教員生活も大正6年1月8日に退職し本格的に文学に取り組むべく上京を試み、東大農科在学中の兄である三男史郎の下宿先に泊まり「新潮」の編集長の中村武羅夫さんを訪ねて文学の道に進むためのアドバイスを受けるなど、半年にわたって滞在するも、兄の就職の都合で宿泊先が確保できず一旦鳥取に戻りました。大正8年4月(23歳)に日本女子大学国文科に入学し学生寮に入ることになり、北海道旭川から来た生涯の親友である5歳年下の松下文子さんと出会います。夏休みには鳥取に帰り岩井を思い起こすような長篇「無風帯から」を書き、「新潮」の新春創作欄に掲載され、こういった活動が大学から問題視され、大正9年2月に退学をすることになり、またまた鳥取へ戻りました。しかし、ここで諦めるのではなく、帰郷後も執筆をつづけ新潮に「松林」を発表し大正10年10月(25歳)には再度上京し、この時に親友である松下文子さんも退学をしていて同居生活が始まりました。この時ひとまず、自活せねばならないと出版社に勤めましたが社交性がなく、長続きせず翌年にまたまた鳥取に戻ったのです。作家として食べていくための基盤である生活するためのお金と住むところの確保、その安定があってこそ作品に集中できるのですがなかなかうまく行かない夢追い人、社交性がうまく持てず苦悩の末に帰郷、歯がゆい思いをします。もちろん、ここで諦めたわけではありません。尾崎翠さんはまたまたまた上京と帰郷を繰り返しながら作品を発表するのです。その間に出会った一つが鳥取の「水脈」という文芸誌で橋浦泰雄さん(岩美町出身:日本の社会運動家、民俗学者、画家)、涌島義博さん(鳥取市出身:ジャーナリスト)、村上吉蔵(岩美町出身:労働農民党)さんらにより組織された水脈社の同人となり、この「水脈」の創刊号や女性作品号に作品を書いていました。鳥取県初の女性記者の田中古代子(涌島古代子)さんとも関係ができます。また、在京の鳥取県出身者らによる「鳥取無産県人会」という組織の会員となり、生田春月(米子出身:詩人)・花世夫妻と知り合いました。昭和2年(31歳)には映画脚本に挑戦したりと新進作家として東京生活が落ち着かない時期、母から支援を受けながら様々な作品を発表していくとともに交流範囲も広がりました。東京では親友の松下文子さんと同居、松下文子さんがワイルス氏病にかかり、尾崎翠さんが看病をしながら作品「瑠璃玉の耳輪」を書き上げましたが入賞には至らず。しかしこの時に二人のきずなが深まったとされています。松下文子さんが退院後に上落合に転居しそこにはまだ無名の林芙美子さんも訪ねてきて時折お茶をしていました。松下文子さんが結婚されて帰郷しても上落合を離れることなく、近所の家の二階を借間していました。その理由として同郷の日本画家橋浦泰雄さんが上落合を徒歩で抜けた宝泉寺の離れを借りて住んでいたことや、鳥取で発刊されていた「水脈」でつながりがあった鳥取市出身の文筆家の涌島義博さん・古代子さんが住んでいたところに泊めてもらったことから当時の妙正寺川の風景がまるで岩美町の岩井を流れる蒲生川だ!っと思わせ東京に住むならここだ、と上落合に惹かれたのではないかとされています。上落合に住んだ期間は5年7ヶ月、匂ひ木犀アップルパイの午後映画漫想第七官界彷徨歩行こほろぎ嬢地下室アントンの一夜といった多くの良い作品を書いています。映画漫想を書いた昭和5年5月下旬には鳥取自由社主催の「文芸思潮講座」の為に鳥取戻っていて、秋田雨雀さん、生田春月さん、橋浦泰雄さんと共に5月23日から5ヶ所で講師を行う予定でしたがなんと、5月19日に大阪築港からすみれ丸に乗船した生田春月さんが、瀬戸内海で自ら身を投げたのです。尾崎翠さんは「鳥取無産県人会」の会員となってからは生田春月・花代夫妻と交流があり講座のテーマも追憶に変更し、偲びました。その後昭和5年12月には代表作となる「第七官界彷徨」の前編中編が完成し後編は翌年の4月頃に完成、この作品が発表された「文学党員」の創刊者である高橋丈雄さんと、のちにお互いにもつ世捨て人めいた心情や作品に心が惹かれていったのです。その後も文学党員にて作品を発表していきました。注目を集めることも増え、交流が広がると同時に体調の悪化も進んでいき頭痛薬が手放せなくなるほどになりました。心配した高橋丈雄さんが自宅で静養させましたが良くならないことから、尾崎翠さんの兄である長男に現状報告をしたその後、すぐに兄が迎えにきて「将来ある青年の重荷になってはいけない」と諭されて兄に従い鳥取に戻ることになったのが昭和7年9月(36歳)でその後、二度と上京をしなかったようです。(高橋丈雄さんは10歳ほど年下)帰郷して2ヶ月ほどたつと体調も回復して調子が良くなったと大田洋子と私で語っていて、故郷鳥取は尾崎翠さんにとって心身安定する場所なのではないかとさえ感じます。「因伯時報」に作品を発表し、昭和8年7月(38歳)には「第七官界彷徨」を出版し、鳥取市のレストラン・ロゴスで開催された記念会へ出席したり創作意欲も取り戻していたようです。しかしながら、鳥取に戻ってからも高橋丈雄さんとは手紙のやり取りをしたり、携わる雑誌に作品を掲載したりと関りはあったのですが、残念なことに、「浪漫古典」「エスプリ」が廃刊になり再出発の道が困難になってしまいました。さらに高橋丈雄さんの結婚、昭和10年には交流のあった田中古代子(涌島古代子)さんの自殺、そして慕って来ていた妹のような存在の林芙美子さんの「放浪記」が映画化するなど胸がざわつき痛む様な出来事が重なってきたのです。このような精神で作品発表の場も廃刊と重なると心情的にもダメージが大きかったのではないかと想像してしまいます。実際にそれ以降は新作の発表が途絶えてしまい6年も経過した昭和16年7月5日の日本海新聞の随想「大田洋子と私」が45歳の時で最後の寄稿になりました。東京での表だった創作活動からは離れて地元鳥取の新聞にエッセイを寄稿したり、文芸サークルに所属しながら親の介護、看取り、戦争、震災を経て、敗戦後の昭和23年1月に鳥取を訪ねてきて久しぶりに再会した親友の松下文子さんとの会話で「書かねばならない」と創作活動再開への関心を示しつつも作品を読むだけの生活、1956年妹さんの遺児を引き取り育てました。戦後、意欲が再燃した理由の一つに、まず日中戦争が勃発した昭和12年以降、作家たちは新聞や雑誌社の特派員や従軍作家として戦争を伝え、戦争協力に引き込まれるようになり、太平洋戦争以降は文化統制、思想検閲が強化され昭和17年には国策協力のための全文壇組織ともいうべき日本文学報国会が設立されました。尾崎翠さんは鳥取に戻ってからは東京の作品発表もなく遠のいていましたが、女性従軍作家として活躍するかつて親しい間柄だった林芙美子さんや吉屋信子さんの活動を見て、あえて、作家として活動しない という強い意志を持って書かない選択をした可能性があるとも言われています。先ほど記載した最後となった昭和16年7月5日の日本海新聞の随想「大田洋子と私」の中で、大田洋子さんは私のことを未だに鳥取で病弱な生活を送っていると誤解しているだろう、文通もなく自分が沈黙をしているせいだ、ただ、この沈黙は黄金の沈黙かもしれないと思っている、他国のことわざに「多弁は鉛、寡黙は銀、沈黙は黄金」というのがあるそうで、自分の場合、この意味での黄金である(原文を要約)といったことをのべていることから戦時下で表現の自由が奪われ法律で制限される中、ジャーナリズムの意思表明をし、時代や社会を凝視し心身を壊すほど自分自身と格闘しながら独自の表現方法を確立した尾崎翠という作家の尊厳を守る意味で書かない選択をし、その後終戦を迎え、松下文子さんと再開した時には戦争協力から解放された文学への希望と執筆への意欲が再燃したのではないかと考えられています。また昭和44年(1966年)72歳の時に「第七官界彷徨」が収録された「黒いユーモア」が出版されたときに、映画化に向けて頑張ろうと思っている胸を手紙に書いていたことから文学への意欲を捨てていなかったことがうかがえます。1958年から作風に関する再評価の風が吹きましたが、マスメディアからの寄稿依頼、出演依頼は頑なに拒否をした翠さんは1971年に最期を迎え鳥取県鳥取市職人町の浄土真宗本願寺派養源寺のお墓で永眠しています。専門家ではないので文学に関して詳しい知識もなく表現方法や作風に関しての意見や感想や評価を述べることは出来ませんが、尾崎翠さんという個人の女性としての生き方を知るにあたり、大正から昭和初期に女性が結婚せず、子供も産まず、仕事に情熱をささげて東京と鳥取を行き来しながら作家活動をするために精力的に突き進むということ自体、周りの意見や目を考えるととても難しいことです。心身を壊して鳥取に戻ってからも過去の栄光を内にひそめ、東京で他者の活躍を新聞や雑誌で知るということも尾崎翠さんの心中ははかり知れず、それぞれの立ち位置でそれぞれの正義があり、直接話していない為きっと誤解もあったこととは思いますが復活の道も廃刊により途絶えた中で従軍作家にはならないと決めこむ意志を持ちながら、戦争や地震での被災、親の介護に姪の養育など、家族のために必死で生きてきた中でいつかは復活をと胸の中で抱きつつ、作家活動への意欲を秘めながらも再評価をし始めた頃には一切表舞台に出ない選択をし、最終的に第七官界彷徨を映画化するまで頑張る!っと手紙を書いた72歳。その後74歳で永眠。作家に注力するために潔く教員を辞めたこと、その後進学した学校の退学よる帰郷、再度上京して執筆だけでは食べていけない時に生活のために出版社に勤めるも社交性に悩み会社を辞めて帰郷、それでも何度も上京を繰り返しずっとずっと自分の意思を持ち続け、長いものには巻かれない、やりたくないことはしない(できない)、一見かっこよく憧れる強さもある反面、作家という情熱を持ち続けて貫く生き様は、苦しいことが多かったのではないかと思います。もちろん、したくないことをする事の方が自分に嘘をついているようで辛い!勝手な憶測ですがいっそのこと書く情熱を捨てることができれば他と比べて気を揉むこともなく、目の前のことに注力出来て気が楽になれたかもと思うこともあったのではないか?やりたいことがある、熱いものがあるということは生きる糧にもなるけども逆に意志を曲げれないことにより生きづらさを生むこともある。意志とは別に長いものに巻かれて華やかに評価されて生きている人もいる、親しい人の自死を何度か経験している、そうすると考えることが世間からずれてくることもある。独りで悩む、しかし、その譲れない情熱があったからこそ踏ん張れたのもあるのではないかと尾崎翠さんのことを勝手に空想…再評価をされても表に出なかったこと、その心中は到底理解できるわけはない、職業も発言も思想も自由に持てる現代を生きる私にとっておこがましいとはわかっていますが少し共感する部分もありより一層涙が出ました。尾崎翠さんの作家マインド・黄金の沈黙カッコいいです。尾崎翠のゆかりの地をたずねて…聖地巡礼レポートいわみガイドクラブで尾崎翠のゆかりの地を巡るガイドコースをプランニング(ガイド養成講座)しているのでその時に参加した人のレポートを掲載します。尾崎翠さんが通学していた尋常小学校・鳥取市立面影小学校に向かい、敷地内にある翠さんの文学碑を見ました。碑には 次のように刻まれています。「おもかげをわすれかねつつこころかなしきときはひとりあゆみておもひを野に捨てよ明治四十一年度 卒業生作家 尾崎 翠」次に、尾崎翠さんの墓所、鳥取市内の養源寺を訪れました。養源寺は、翠さんの次兄 哲郎さんが養子となっていた寺で、尾崎翠さんと会ったこともあると言われるご住職から、墓前で晩年の様子等をお聞きし、ご焼香をさせていただきました。その後、かつて翠さんが卒業した鳥取高等女学校の跡地を訪れ、バス車内から、かってあった女学校に思いを巡らせながら、その後、岩美町へ移動し、食品工場が建ち、当時の面影はないのですが、尾崎翠さんが代用教員として勤めた岩美町の大岩尋常小学校の跡地に向かいました。その前に流れる日比野川を下って、蒲生川に出て海辺に達すると網代です。この網代には尾崎翠さんの下宿先であった祖父母の住む西法寺僧堂があり、尾崎翠さんの作品には、網代で過ごした頃の情景が、短編「花束」「初恋」などに書かれています。次に、尾崎翠さんの生家であり、母の実家である岩井の西法寺に向かう途中、尾崎翠さんの父が務めていた旧岩井小学校に立ち寄りました。その後、着いた西法寺では、ご住職から「尾崎翠と唯識」と題して翠の作品「第七官界彷徨」の ”第七官”についてご講義をいただきましたが、ご住職いわく、唯識思想は仏教哲学の根本思想で、これを理解するには11年はかかるとのことです。「第七官界彷徨」を読み切るには、この唯識が理解できていないと心底読破と言えないのかもしれないですね・・・・。また、唯識を理解している人と、理解していない人では作品の感想が違うのだろうなと思いました。唯識とは…個人、個人にとってのあらゆる諸存在が、唯、8種類の識によって成り立っているという大乗仏教の見解の一つである。ここで、8種類の識とは、五種の感覚、意識、2層の無意識を指す Wikipediaより生い立ちやその時の環境などを知ることで、作品の表には記されない、奥の部分まで自分なりに解釈をすることができますね。これは地質の歴史を知ることも同じで、今見えている世界にはもっと深い歴史があります。尾崎翠さんのゆかりの地を訪ねるツアーに関してご興味がある方はお問い合わせください

-

俳優川口覚(かわぐち さとる)川口覚さん(かわぐち さとる)は、鳥取県岩美町出身の俳優です。公式プロフィールでは1982年1月9日生まれ、身長は172cm、血液型はAB型、高校までは岩美町で過ごされました。川口さんは、2004年に芥川賞作家・吉田修一さんが監督・脚色した映画『Water』で俳優としてのキャリアをスタートしました。その後、2009年から演出家・蜷川幸雄さんが主宰する「さいたまネクスト・シアター」に第1期生として参加し、2014年春まで在籍し2012年には、蜷川幸雄さん演出のもと、7代目ハムレットを演じています。また2017年、川口覚さんが出演したヴィシャール・バルドワジ監督・脚本のインド映画『ラングーン』は、同年2月24日にインド全土およびアメリカで公開されました。川口さんは映画・舞台・テレビドラマなど幅広いジャンルで活躍しており、特に舞台での演技力が高く評価されています。2010年 大河ドラマ「龍馬伝」 第18-23,25,26回では鳥取藩士 川口平九郎役として出演されています!主な出演作品映画- 『Water』(2005年)- 『あゝ、荒野』(2017年)- 『十年 Ten Years Japan』(2018年)- 『罪の声』(2020年)舞台- 『2012年・蒼白の少年少女たちによる「ハムレット」』(2012年)- 『シンベリン』(2012年)- 『神の子どもたちはみな踊る after the quake』(2019年)テレビドラマ- NHK連続テレビ小説『エール』(2020年)館林信雄役- NHK大河ドラマ『青天を衝け』(2021年)岩瀬忠震役その他多数ご活躍されていますので、事務所 株式会社レディバードのホームページもしくはWikipediaでご確認ください。近年は鳥取県に戻られて日本海テレビの情報番組に出演されたり、藝術祭に携わったり多彩な才能を発揮されています。 この投稿をInstagramで見る 川口 覚 Satoru_Kawaguchi(@satoru_kawaguchi.kaku)がシェアした投稿川口覚さんのInstagram

-

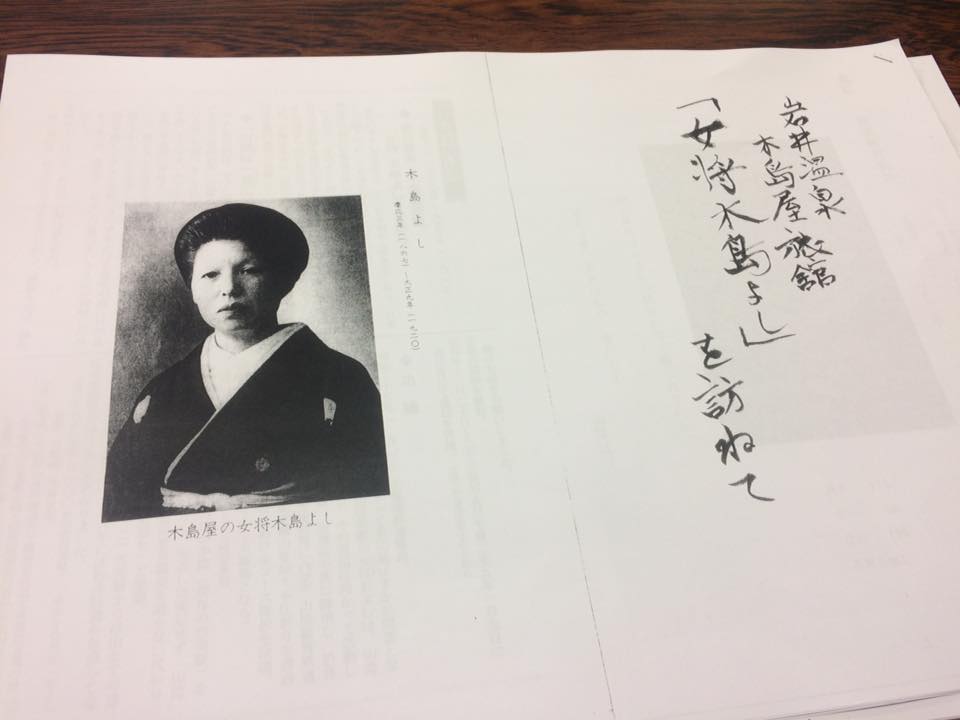

岩井温泉の旅館「木島屋」の女将木島よしさん木島よしさんは、岩井の町の為、岩井温泉の活性化の為に、電気や鉄道、道路をつける事など精力的に活動された岩井温泉の旅館「木島屋」の女将さんです。岩美駅は明治43年(1910年)に開設されましたが、岩井温泉に行くには新井を迂回して行かねばならず(遠回り)その後、木島よしさんの尽力により、明治45年(1912年)岩美駅から温泉地への道路が開通しました。この出来事からこの道路は「およし道路」と呼ばれるようになり、岩井温泉に向かう観光客だけでなく地元の人の生活の役に立ちながら今でも「およし道路」と呼ばれていますが、近年では若い世代の方や移住者も増えて名の由来、名があること自体知らない住民もいるので改めて記載します。またこのおよし道路は大正9年(1920年)に拡幅し片側に岩美から岩井までレールを敷設(ふせつ)し、大正15年(1926年)に岩井軌道が開通し荒金鉱山から出る鉱石や京阪神方面からの岩井温泉の入湯客を運び岩井温泉は大変にぎわったそうです。しかし、昭和9年(1934年)の岩井大火と第二次世界大戦により軌道の維持が難しくなると同時に、鉱石の運搬も観光客も減ってきて昭和19年(1944年)ついに岩井軌道は廃線となりました木島よしさんの功績を知りお墓参りをしたレポートこの時に講師をしていただいた故中島己之助氏はいわみガイドクラブの顧問でもあった方で、元々岩井のことにすごく詳しく岩美町内でも様々な活動をされてきたのですが、講師のお話が決まってからたくさんの参考文献を調べたくさん現地の人のリサーチや歩くことをされ、調べていくうちに『お墓がどこかにあるはずだ!』と今まで聞き込みをしても誰もどこにあるのかわからないとされていた岩井温泉のおかみ【木島よし】さんのお墓を探し歩き、諦めかけた帰路で見つけたそうで、今回残雪の中案内していただきました。沢山の資料を基に、岩井温泉の開発や歴史、鉱山との関係、およしロードの成り立ちなどを解説していただき参加者全員でお墓にお線香を。その他、なかなか知りえない話に、地元岩井の参加者の方も『参加してよかったです!面白かった』とおっしゃっていました。これぞガイドを依頼する利点でもありますね。木島よしさんが当時、現状を良くしようと行動する事により障害や、時に争いもあったはずで、それでも貫く意志は、私利私欲ではなく、人の為、という視野も器も大きく、思いが強かったと感じ、凡人の自分でも偉人から見習うべきだと痛感し気が引き締まりました。岩井温泉周辺のスポット岩井温泉周辺に関するスポットもご覧ください愛宕神社(愛宕山展望台)元岩井小学校校舎(町指定文化財)岩井温泉岩井廃寺塔跡(国史跡)御湯神社木島よし

-

阪本四方太(しほうだ・本名よもた)阪本四方太は1873年〈明治6年〉2月4日 鳥取県岩美郡岩美町大谷で生まれた俳人・明治30年代から40年代にかけて活躍した文学者で、東京帝大附属図書館司書として勤めながら正岡子規門下の俳人として写生文の実践と発展・普及に大きく貢献しました。阪本四方太(しほうだ)は高浜虚子(1874年2月22日:愛媛県生まれの俳人・小説家)が名付けましたが本名は(よもた)です。『ホトトギス』第11巻第10号(明治41年7月)に掲載された第4章から長女の『ふみ』と長男の『泉』の名前を併せ『文泉子ぶんせんこ』というペンネームに変わっています。また『坂本』という文献もありますが『阪本』が本名です。正岡子規とは…1867年10月14日伊予国温泉郡藤原新町(現:愛媛県松山市花園町)生まれの俳人、歌人、国語学研究家で本名は正岡 常規(まさおか つねのり)、日本の近代文学に多大な影響を及ぼした、明治を代表する文学者の一人です。なんと喀血(かっけつ:せきとともに血液を喀出すること)した自身を「鳴いて血を吐く」といわれるホトトギスの漢字表記の「子規」と号したとのこと…仙台の第二高等学校時代に友人高浜虚子に俳句の指導をうけ、東京帝国大学に進学後、俳誌『ホトトギス』の同人および選者として名を残ししました。高浜虚子との共著、写生文集『帆立貝』、明治42年に夏目漱石に絶賛された自伝的長編『夢の如し』は代表作の一つで鳥取城下の様子を幼少期から少年期の思い出と回想、事実と想像を併せて描いた作品などの傑作を生みだしました。また鳥取に近代俳句を導入した先駆者であり、1898年(明治31年)に俳句グループ「卯の花会」を指導しました。佐々木惣一(明治11年1878年3月28日鳥取市生まれの法学者)・田中寒楼(明治10年、1877年2月16日因幡国の河原町小畑生まれの俳人・歌人)も主要メンバーでした。阪本四方太先生の半生を知ることで作品の成り立ちを深く受け止めることが出来ましたら幸いです。阪本四方太生誕の地〒681-0073 鳥取県岩美郡岩美町大谷316阪本四方太生誕150周年のイベント阪本四方太先生の生誕150周年のイベントの様子です。予想を上回る参加者で資料を慌ててコピーしたというエピソードがありますが、思っている以上に阪本四方太先生は地元の興味・感心が高く、敬意を持たれる俳人なんだなあっと感じます。イベントでは講師の西尾さんが四方太に興味を持ち研究した経過など中心に四方太の人間関係など話され四方太の代表作の句を地元書道クラブの皆さまが15点式紙に書かれて、来場者が気に入った句にシールを貼っていました。私自身が阪本四方太先生に関する知識が乏しいので講師の西尾肇さんに詳しい資料をいただいたりお話をお聞かせいただいてから改めて記載します。西尾肇さんは夢の如しの生原稿を保管されており、下記阪本四方太の履歴も丹念に調べてまとめていらっしゃいます。また、鳥取市民図書館の司書を務め、鳥取市史編集室長として明治期の郷土文芸誌について執筆するほか、阪本四方太の没後90年にあたる平成19年に『よみがえる因幡の詩心~四方太・寒楼・清白を求めて~』のシンポジストも務めました。阪本四方太の生い立ちと履歴書1873年(明治6年)2月4日鳥取県岩井軍大谷村(現代の岩美郡岩美町大谷)に鳥取藩士だった阪本熊太郎、ちせの長男として生まれました。(明治維新後、父は美取神社の神主として大谷村に移住)1877年(明治10年)父・熊太郎が鳥取変則中学(現・鳥取西高等学校)の漢文教師となるため一家で鳥取城下に移住をする(東町31番・当時は島根県と併合中)、明治13年2月・7歳に醇風学校(現・醇風小学校)入学、明治19年9月・13歳に鳥取県尋常中学校(現・鳥取西高等学校)入学、明治21年9月・15歳に京都第三高等中学校補充科入学⇒第三高等中学校大学予科に進学(11月30日橋浦泰雄が岩美郡大岩村で誕生)1889年(明治22年)8月26日・16歳阪本家が東町31番地から東町8番地に引っ越す(現在の東町109番地付近か?とされる) 『夢の如し』で写生文として住居近辺の風景が描かれています。西尾肇さんの解説によると大川は千代川の事と思われるとの事です。1894年(明治27年)7月・21歳、学制改革により京都第三高等中学校が廃校、仙台の第二高等学校大学予科第一部に転校する、この頃高浜虚子や河東碧梧桐の俳句に心動かされ、島根出身の大谷 繞石(おおたに ぎょうせき/じょうせき)と共に両人の手ほどきで俳句を始め・新聞『日本』の俳句欄に正岡子規の選出で俳句が選出され、子規に認められたことにより俳句の魅力に取りつかれました。この時に四方太が高浜虚子に依頼をして命名をしてもらったのが四方太といふ字は面白いからそのままを音読みにして『しほうだ』としたらよかろう…と言われたとおりに決めました。(高浜虚子「四方太君追想」『ホトトギス』第二十巻十号大正6年7月掲載より抜粋)。しかし、10月に高浜虚子や河東碧梧桐は校風が合わないと退学して上京、わずか2ヶ月の期間で俳句と運命的な出会いをし、四方太は12月に第二高等学校公友会雑誌に俳句を発表しました。(※8月・日露戦争開戦)1896年(明治29年)9月・23歳に東京帝国大学文化大学国文科に入学、根岸にあった正岡子規の門をくぐり頭角を現しました。(12月20日岩美郡岩井にて尾崎翠誕生)1897年(明治30年)1月・24歳松山で柳原極堂が創刊した『ホトトギス』(明治40年まではほとゝぎす)に参加、2月の新聞『日本』にも同句を掲載、8月には鳥取に帰郷時の生活の一こまをつづった「盆の月」を新聞『日本』で発表1898年(明治31年)4月・25歳、ほとゝぎすの俳句選者となりました。7月11日には粟谷町の石川静枝と結婚、夏休みの鳥取帰省中には俳句の指導を受けたいという若者によって俳句の愛好会グループ「卯の花会」が結成され佐々木惣一や田中寒楼もメンバーでした。また12月には『反省雑誌』の俳句選者となりました。1898年は転機・好機といえる程、作家としてもプライベートとしても変化がありましたね(ホトトギスの発行所が東京に移り高浜虚子が主催になる)「卯の花会」は夏休みに帰省する四方太から俳句の指導を受けようという鳥取市で生まれたグループです。第一次文芸興隆ともいえる文芸運動を推進し、鳥取の学生で組織された新派俳士の会合で毎月3回集まって共に俳句を発表しあうというもので、四方太が上京中には幹事が句を送って添削指導を受けたと想像されています。明治33年1月の例会では30名の参加があり創作意欲が旺盛な学生は『鳥城』『ホトトギス』『日本』『反省会雑誌』『木兎(豊岡)』などに盛んに句を発表、卯の花会は鳥取郷土文芸運動の発端であり、四方太がいたからこそ生まれた文化です。名前の由来が、四方太の帰省がいつも夏で時鳥(ホトトギス)が鳴き、卯の花(4月を卯月といい、5月に白い花が咲き夏の到来を思わせる景物とされた夏の季語)が香る時だったので四方太が命名したといわれていますが、正式な文献は見当たらないようです。佐々木惣一や田中寒楼、尾崎巴水、太中紫溟郎、などの俳人を輩出し、尾崎放哉、窪田桂堂も深く関わっていたようです。しかしのちの明治33年1月から私立明治学院国語科専任教員についたと同時に、私立東北中学校及び私立哲学館の国語科講義の嘱託、5月には東京帝国大学文化大学の助手と付属図書館の司書として勤務することになり、四方太から直接指導を受けることができなくなり、会そのものの求心力が低下してきたことと、四方太自身の感心が俳句から写生文に移っていき、明治33年4月には根岸の子規庵でホトトギスのメンバーと文章会『山会』をはじめ、写生文の開拓という新たな文芸活動に向かっていったことや子規の他界後の後継者不在の俳句界の現状に不満があって距離を置いていたことなどから衰退していき、活動期間は約12年間でした。この間立派な後輩が育成できたことは功績であり偉業です。1899年(明治32年)7月・26歳、東京帝国大学文化大学国文科を卒業し一時的に鳥取に帰省後10月、『ホトトギス』に帰省中の鳥取での日々をつづった「田園日記」を発表し、田中寒楼とともに再上京し、寒楼と子規が生涯に一度の顔合わせをしました。この時の記録として『寒楼の俳句』の中で蓮佛重寿が書き残した寒楼の口述を紹介していて、四方太と、鳥取中学(現在の鳥取西高等学校)の寄宿舎の知り合いだった日本のジャーナリスト碧川企求男(※妻は鳥取藩士(城代家老)和田邦之助の娘として生まれた婦人運動家碧川かた)が国民新聞の記者をしていて、東京の本郷の下宿屋にいてそこにお世話になったとあり、四方太と、碧川企求男・かたのつながりを知りました。※ホトトギス第三巻第三号明治32年12月の消息欄に子規が四方太君はいつの間にやら文学士になられ候、徴兵は落第と記載あり同じく12月には正岡子規が夏目漱石あてに四方太の就職を斡旋したのでは?と思われる手紙を送っていたようです。1900年(明治33年)27歳、1月から私立明治学院国語科専任教員についたと同時に、私立東北中学校及び私立哲学館の国語科講義の嘱託、5月には東京帝国大学文化大学の助手と付属図書館の司書として勤務、2月に「俳文評釈」を出版、四方太は東京で文学活動を続ける夢を捨てきれず、焦りや不安、希望が交錯しながら本郷区駒込浅嘉町70番地に家を構え、鳥取より妻の静枝さんを呼び寄せます。この年、窪田桂堂が鳥取地方裁判所の判事となり鳥取に帰郷したため『卯の花会』の中心的存在になりますが、翌年急死しました。1901年(明治34年)3月・28歳、「日本人」の俳句選者となり、4月には写生文集の『寒玉集』を出版。1902年(明治35年)9月19日、正岡子規が生涯を閉じ、『ホトトギス』の子規追悼号では交友録として「思ひ出づるまま」を発表しました。また『ホトトギス』の募集写生文の選考に当たることになり、今までよりいっそう写生文の発展に魂を捧げていました。しかし、写生文は四方太らが提唱してきた叙事文ではなく、夏目漱石の『吾輩は猫である』によって描かれた写生文の小説化が注目されていき、親友の間柄だった二人に亀裂が入り始めました。1903年(明治36年)8月10日・30歳、長女ふみが誕生し、翌月9月には早稲田大学の講師となり、さらに10月に高浜虚子らとの編著『写生文集』を出版しました。1904年(明治37年)5月7日・31歳、父の熊太郎さんが隠居したため四方太が家督相続をし、阪本家の戸主となりました。(2月10日日露戦争開戦)1906年(明治39年)・33歳、2月素人落語『安魂丹』5月に『ラッパ』をホトトギスで発表。3月には新たに虚子との共著の写生文集『帆立貝』を出版しました。1907年(明治40年)2月・34歳、『ホトトギス』に自伝的作品「夢の如し」の連載を始め明治42年4月まで全9章を7回に分けて発表、4月には『続写生文集』を出版しました。1908年(明治41年)1月・35歳、『新写生文』を出版し、本郷区駒込浅嘉町70番地から本郷区駒込西片町10口ノ2番地へ転居しました。この頃長女のふみと長男の泉の文字をつかって『文泉子』と俳号を改めました。1909年(明治42年)2月4日・36歳、次女、ときが誕生し9月15日に『夢の如し』を出版しました。これにより、対立していた夏目漱石が今まで四方太に対する批判を取り下げ、11月9日の国民新聞上で褒め称えました。(縁が戻りよかった!!!)また、私立鳥取図書館が開館したのもこの年の12月です。1912年(明治45年・大正元年)1-8月『新公論』に文泉子として「万年筆」という日記を掲載します。そのころ、同郷の橋浦泰雄らが「水脈みお」を発刊しました。この年末に助膜炎を患って体調を崩し、翌年1913年は病気療養で休職しますが、8月に萩原羅月が主宰する俳誌「冬木」の発起人に名を連ねました。更に不幸が続いてしまい、1914年2月19日に自宅が類焼に遭い、着の身着のまま避難し転居、出版予定だった『閑日月』が焼失してしまいました。1915年(大正4年)5月・42歳、休職の期限が切れたので図書館の仕事を退職し、嘱託として図書館に籍を置きましたヶ病の回復がなかなか見込めず、1916年12月9日には親友である夏目漱石が他界しました。1917年(大正6年)5月16日・44歳にて逝去、四方太は最期まで『写生文』の開拓に情熱を注ぎ、師である正岡子規によって提唱された写実主義の文芸理論を高浜虚子と共に受け継いで発展させました。お墓は駒込の染井墓地一種口13号4にあります。平成19年、没後90年に岩美西小学校に顕彰碑が建立されました。鳥取県立図書館 編. 阪本四方太, 鳥取県立図書館, 2013.3, (郷土出身文学者シリーズ ; 9).

-

澤春蔵さんの功績について岩美町名誉町民である澤春蔵さんは1901年(明治34年)3月5日に大谷で生まれました。春蔵さんは大岩小学校を就学前から脚を痛めていたことからか、当時最先端であった自動車に注目し、自動車を使った事業をしようとお金を貯めるために質素な生活を重ねました。まだ日本国内でも車の所有数も少なく、更に鳥取県内になると珍しいものだったのでかなり先進的な思考かつ、ご自身の身体の事を想うと努力家で前向きな思考だったことがうかがわれます。そうして1919年(大正8年)18歳の時に貴重な資金でトラック1台を購入して運送業を開始するもなかなか軌道に乗らず、1923年(大正12年)の関東大震災の時に復興事業に参加しようとするも、鳥取から東京は遠すぎるということで大阪でタクシードライバーとして働くことにしたのち、1926年(大正15年)3月、春蔵さんが25歳の時、大阪に「澤タクシー会社」を創立しました。その後、室戸台風(多数の車両被害)、日中戦争の経済統制、第二次世界対戦の空爆(火災焼失)、枕崎台風(冠水)などで様々なトラブルに見舞われるも、その都度踏ん張って努力を重ね自社でできる事業を決意し苦難を乗り越えました。鳥取県では1945年(昭和20年)10月に免許がおり、「沢(澤)タクシー」が改行されのちの1966年(昭和41年)8月には屋号を日本交通株式会社(鳥取)に変更し関西と山陰の2拠点で事業をそれぞれで展開し、大阪と鳥取を結ぶ長距離バスを計画し、それを14年かかって実現しました。春蔵さんは「人の3倍は働く」と一生懸命働き、苦難の過去を振り返り、「1.体力、2.智力、3.忍耐力、4.情熱的努力」の4項目の信念を挙げているそうです。厳しすぎると思われるかもしれませんが、人柄も良くタクシー業界では親しみと敬意から「和尚さん」と呼ばれていたようですそのあらわれに、故郷へ奉仕する気持ちを持ち、同郷を積極的に雇用し環境整備にも貢献していたことなどが功績と称えられ、1972年(昭和47年)7月24日、営業所の巡回を終え、春蔵さん自ら運転する車から降りて社長室の椅子に座った直後、71歳の若さで急逝した後には五位勲三等瑞宝章が国から送られ、岩美町では村民の有志により顕彰碑も建立されています。何気なく利用していた日本交通さんのバス、大阪から鳥取、鳥取から東京、鳥取から福岡、鳥取から広島、鳥取から三宮、大阪から倉吉っと今は廃線になっているコース含め出張の時や帰省などで本当に本当によく利用させていただきました。バス代だと経費が抑えられるし読書や寝ている間に着くので非常に助かっています。しかも1人席の3列シートでゆったりしているしほぼほぼの車両にコンセントもついていてとても便利です。 また県内でも鳥取駅から浦富や、鳥取駅から鳥取砂丘、鳥取砂丘から網代、浦富から岩井温泉など町内でも利用させていただいていますが、これは春蔵さんと春蔵さんを慕った従業員の皆様の尽力で築かれていったものだと思うと、感謝の気持ちでいっぱいです。これから人口の推移などによりどのように変化していくかわかりませんが、高齢になり自動車の運転ができなくなってくることも含め、その時にバスがあるとすごく助かります。ですので日頃から出来る限り利用して護り継いでいきたいなと思います。日本交通バス鳥取本社営業所鳥取県鳥取市雲山219番地岩井車庫鳥取県岩美郡岩美町岩井584番地日本交通タクシー岩美営業所鳥取県岩美郡岩美町浦富1031番地40857721321

-

田村虎蔵先生の生誕の地へ行こう!1873年(明治6年)5月24日鳥取県岩美郡岩美町馬場生まれの田村虎蔵先生は体力も学力も兼ね備えた、まさに「文武両道」な少年でした。蒲生小学校を卒業され、そののちに鳥取県尋常師範学校を卒業され、20歳の時に母校である因幡高等小学校(現・鳥取市立久松小学校)に赴任されましたが、東京音楽学校校長村岡範為馳(はんいち)さんの帰郷講演(河原町釜ノ口出身)で『音楽とは音響であって、音響は人を感動させるものである』という趣旨に共鳴し、東京音楽学校に入学され、音楽教育家、作曲家へと道を刻まれました。1900年(明治33年)「金太郎」「だいこくさま」を作曲したのち、「花咲じいさん」「大寒小寒」「うらしまたろう」「ふるさと」など国民に圧倒的な認知度の有る名曲があり、唱歌・校歌の作曲もされています。ちなみに…岩美町役場の電話の保留音は『だいこくさま』で、お~おきなふっくろをかったにかけ~っと流れます田村虎蔵先生の功績に敬意をはらい出身地である馬場地区に、記念碑と代表的な曲が流れる試聴器と休憩舎のある『田村虎蔵先生生誕の地』が設置され、懐かしい気持ちに耽りながらゆったりと過ごすことができます。また、田村虎蔵先生生誕の地の標柱の隣にあるのは、岩美町白地出身の山本兼文さんの彫刻です。田村虎蔵先生の少年時代田村虎蔵先生の曲は昔話やおとぎ話のように楽しめて喜んで歌えるものです。その理由は、子どもの事を思い、子どもの気持ちを大切にしながら創作に勤しんだからです。そんな子どもへの優しい気持ちを持った田村虎蔵少年はどのように岩美で過ごしてこられたのでしょうか?田村虎蔵先生祝賀記念誌を参照に振り返ります。1歳~3歳明治6年5月24日岩美町蒲生村馬場に6人兄弟の末っ子として生まれ、身体が大きく強健だったので『虎蔵』と名付けられました。生後10か月で歩き始め、自分が気に入らないことが起これば座り込んで動かなくなるというほほえましい意地っ張りな面があったそうです。4歳~5歳自分よりも年上の子供でも構わず大勢集めてお山の大将になり、わんぱくぶりは隣の村まで知れ渡っていました。6歳~7歳体力がますます強くなり、その力は家族のため、母の農業のお手伝いをしました。日暮れに帰宅するときには収穫をした野菜などの多い荷物を担いで母を助けました。この行動は強制ではなく虎蔵少年が自ら喜んで引き受けて、自分の任務だと捉えていました。次第に優しい母の影響を受けて『強きをくじき・弱気を助ける優しさと同情心(共感力)』が養われました8歳~10歳蒲生小学校入学。他の同級生よりもずば抜けて強健な体、気力、その上、かしこく記憶力が良かったので勉強はほうっておいても復習しなくても常に主席でした。実際、学校から帰宅すると母の農業を手伝い、川遊びや山深くに入って山菜取りやキノコ狩り、魚釣り等に夢中になりました。また、鳥かけといって松の木に鳥かごをつるし、上にトリモチを付けた枝を差し出して小鳥をとらえたりもしました。テストの当日朝もこの鳥かけをして時間に遅れ、先生に叱られることもあったという事です…12歳~13歳蒲生小学校卒業、虎蔵少年は力が強いので農業をする方が良いといわれましたが、鳥取でさらに高度の勉強をしたいと父母に頼み込むも許しをもらえず、こっそり自分の衣類を全部まとめて知人に買い取ってもらい学資(学費)を作ろうとしました。しかし、姉に見つかってしまい家庭内で協議が始まりました。結局母が味方をしてくれて一緒に父にお願いをしてくれたおかげで、鳥取に出て勉強出来ることになりました。母の後押し、とても心強いですね!14歳~18歳そのころ、蒲生の馬場から鳥取に出るというのはあこがれの大都会に出るといった感じで鳥取の町中を散策することを愉しみました。目的である勉強は、鳥取尋常高等小学校に入学し、多くの友達・親友ができました。市内の寺院を借りて弁論会を開いたり、時に千代川の小舟を漕ぐなどのびのびした学校生活を贈りました。相変わらず体力は強靭で、この頃も大人顔負けの筋力で、約60㎏の米俵を方にヒョイッと担げるほどでした。16歳~18歳尋常師範学校入学、この学校からは学費・生活費の一切を支給されました。かねてから願望のおぐらの洋服を着て鳥取の街を得意顔で歩き、時々岩美の馬場に帰村して勉強の様子を父母に話しては将来を期待されるようになりました。 師範学校では軟式野球のピッチャーをやり、乗馬や旧道、相撲の大将を務めるなどあらゆるスポーツ面で活躍しましたが、勉強の方も常にトップでした。4年生の時には生徒会長を務める一方で、和歌の会を起こして小冊子を作るなど、まさに文武両道に渡って大活躍をしたのです。 そんの虎蔵青年が音楽に芽生えたのがこの頃、東京音楽学校出の若き音楽講師・小出雷吉先生との出逢いです。音楽家・小出雷吉先生は、兵庫県但馬国養父郡伊佐村で天保10年に生まれました。東京音楽学校の最初の卒業生となったのち、明治22年からは鳥取尋常師範学校で教鞭をとり、虎蔵青年を育てました。日本の近代音楽の黎明期に活躍し、「日本の童謡・唱歌の父」とも呼ばれています。田村虎蔵先生のプロフィール1873年 - (明治6年)5月24日 鳥取県岩美郡馬場村(現・岩美町馬場)に生まれる1880年 - (明治13年)蒲生小学校に入学1884年 - (明治17年)蒲生小学校を卒業1885年 - (明治18年)鳥取高等科小学校(現・鳥取市立久松小学校)に入学1888年 - (明治21年)16歳で鳥取県尋常師範学校に入学・東京音楽学校出の若き音楽講師・小出雷吉との出逢い1892年 -(明治25年) 鳥取県尋常師範学校を卒業し、因幡高等小学校に赴任。3月に東京音楽学校校長村岡範為馳(はんいち)の帰郷講演で共鳴し、音楽の道に進む決意をし、同年9月、東京音楽学校に進学1895年 - (明治28年) 東京音楽学校を卒業1896年 - (明治29年)兄の急逝で岩美の実家に戻り9月から兵庫県尋常師範学校助教諭に就任・神戸音楽会を組織する1899年 -(明治32年) 東京高等師範学校兼東京音楽学校助教授に就任1900年 -(明治33年)『幼年唱歌』を発表し、音楽史上名高い『言文一致唱歌』の提唱者として大きな足跡を残す1910年 -(明治43年)東京音楽学校教授を辞めて、高等師範学校専任教授となる※明治後期から大正10年まで日本で右に出る者はいないほど立派な音楽教育に徹する1922年 - (大正11年)文部省より海外留学を命ぜられ、西洋に渡り音楽教育事情を研究(アメリカ・イギリス・スペイン・ポルトガル・フランス・イタリア・スイス・ベルギー・オランダ・ドイツなど視察)1924年 - (大正13年)2月帰国後、東京市音楽担当視学に就任※音楽教育行政と全国各地の音楽教育講演旅行を行う。帝国音楽学校長・大日本音楽協会理事・音楽コンクール理事・日本放送協会委員など音楽の指導者の役を務め、その教え子たちは日本の音楽界で大活躍をする人材になりました。1943年 -(昭和18年)11月7日 71歳逝去主な作品1900年 - 「金太郎」「だいこくさま」1901年 - 「花咲爺」「大寒小寒」1911年 - 「うらしまたろう」(浦島太郎)1932年 - 『新訂尋常小学唱歌-第二学年用』文部省唱歌1933年 - 『尋常小学唱歌(二)』文部省唱歌1905年 - 「一寸法師」「青葉の笛」「東郷大将」「汽車 山陽線唱歌」「汽車 東海道唱歌」1910年 - 「宮城県古川高等学校 校歌」1924年 - 「東京都立上野高等学校 校歌」1927年 - 「大崎市立古川第一小学校 校歌」1934年 - 「江東区立八名川小学校校歌」石原和三郎さん作詞:ポチとたま、進め、学校、夏休、さるかに、小野道風、本多平八郎、せみ、うさぎ、神武天皇、天神様、雪投げ、わし、汽車、夕立、北条時宗、谷村圭介、がん、豊臣秀吉、金し勲章、森蘭丸、源平の戦、がい戦、ソクラテス、川村瑞軒、運動会、紅葉、霜、織田信長、菅公、リンコルン、高田屋嘉兵衛、賀茂真渕、ふかと少年、瀬戸内海、日の出、ジェンナー、林子平、虎、新井白石、別れの歌、牛追う童、笛と太鼓芦田恵之助さん作詞:桜、潮干狩、兵隊ごっこ桑田春風さん作詞:夕涼、谷間の泉、二宮尊徳、公徳唱歌大橋銅造さん作詞:元寇(げんこう)、王政復古、山田長政、間宮海峡大和田建樹さん作詞:内地旅行唱歌、航海唱歌文部省読本:春の遊び、田植、灯台、須磨明石、白虎隊田辺友三郎さん作詞:運動会、おひな様佐々木吉三郎さん作詞:お友達、菊の花旗野士良さん作詞:夕日、雪景色、菊巌谷小波さん作詞:加藤清正永廻藤一郎さん作詞:お月様杉谷代水さん作詞:如意輪堂鳥取県立わらべ館のHPにて田村虎蔵先生の作曲一覧表が閲覧できます。なんとPDF9ページ分約500曲も掲載されています!!!数々の童謡や唱歌を生み出していますが、1000曲にもなる作曲、学校の校歌に限ると、わかっているだけでも130校もの校歌を作曲されたそうで、中には今も使われている学校もあります。また、作曲した鳥取県内の学校歌には、以下のものがあります青谷町立中郷小学校校歌 蔵光工さん倉吉市立成徳小学校校歌 田中瑞穂さん気高郡宝木尋常高等小学校校歌 大沢治人さん、矯正:本橋平一郎さん東伯郡西郷尋常高等小学校校歌 伊佐田甚蔵さん鳥取市立遷喬小学校校歌 中瀬源太郎さん豊実小学校校歌 鳥取高等農林学校(鳥取大学農学部)著書一覧明治34年:楽典教科書、家庭唱歌、世界一週唱歌明治35年:幼年唱歌明治36年:新撰唱歌明治38年:少年唱歌、電車唱歌明治39年:オルガン教科書明治41年:唱歌科教授法明治42年:高等小学唱歌明治43年:中学唱歌、女学唱歌大正3年:尋常小学唱歌、高等小学唱歌大正5年:教育唱歌、新撰オルガン教科書大正6年:尋常小学唱歌教授書大正14年:訪欧飛行唱歌大正15年:検定唱歌集昭和2年:検定唱歌集伴奏書昭和7年:童謡唱歌名曲全集言文一致唱歌の功績明治の中頃、小学校唱歌は歌詞も曲も大変難しく歌いにくいものが多かったのです。そこで田浦虎蔵先生は子どもにわかりやすく歌いやすくなじみやすい唱歌を沢山作曲しました。言文一致唱歌(げんぶんいっちしょうか)は、田村虎蔵先生によって提唱された音楽教育の理念の一つです。「言文一致」とは、明治時代における日本語改革運動の一環で、話し言葉(口語)と書き言葉(文語)を統一することを目指したものでした。この考えを音楽に適用し、日本語の自然なリズムや抑揚に合った歌詞とメロディを組み合わせるというアプローチが「言文一致唱歌」です。この方法は、西洋音楽が導入され始めた当時、日本語の音韻構造と西洋の旋律が合わないという課題を克服するために考案されました。田村虎蔵先生は、子どもたちが歌詞を理解しやすく、自然に歌えるような楽曲を作ることを重視しました。これにより、日本文化や言語に根ざした音楽を通じて、子どもたちが自国の言語や文化を大切にする心を養う役割を果たす教育的な効果が高まり、歌がただの音楽ではなく学習や情操教育の一環として浸透しました。日本の伝統文化を尊重しつつ、新しい音楽教育の方向性を模索する基盤が生まれ、現代においても子どもたちが歌いやすい楽曲を作る際の基本として活用されています。特に小学校や幼稚園の音楽教育では、言葉が子どもたちの理解や発音に適した形で歌に組み込まれています。言文一致唱歌の代表的な例として、「金太郎」「はなさかじじい」などの唱歌が挙げられます。これらの曲は、言文一致の理念を反映したもので、現在でも多くの人に親しまれています。恥ずかしながら個人的に、子供の頃に自然と口ずさんできた歌の作曲と歌詞の関係ってこんなに奥深いことだと知りませんでした!また子供の頃に習った数々の歌が田村虎蔵先生の作曲だと知ってからは自然と馬場地区周辺の山並みと田んぼが浮かびます。蒲生峠、蒲生川、岩井温泉まで続く田園…様々な風景が先生の中に根付いていて名曲の創作にもつながっていたのかな?などふっと『ふるさと』への思いを馳せました。田村虎蔵先生に関する情報や曲は、鳥取市にあるおもちゃ博物館、わらべ館で触れることができます。所在地:鳥取県鳥取市西町3丁目202電話番号: 0857-22-7070HP:わらべ館【童謡・唱歌とおもちゃミュージアム】

-

岩美町のウエイトリフティング選手の功績を知ろう!西本宣充(にしもと よしみつ)さんは、日本の元ウエイトリフティング選手で、オリンピックにも出場した実績を持つアスリートです。1968年3月16日生まれ、鳥取県出身で、日本体育大学を卒業後、競技の道を歩みました。西本宣充さんは1992年のバルセロナオリンピックに日本代表として出場し、100kg級で8位入賞を果たしました。その後、1996年のアトランタオリンピックにも出場し、99kg級で競技を行いました。また、アジア大会などでも活躍し、日本のウエイトリフティング界に貢献しました。競技引退後は、鳥取県で指導者として活動し、高校教師として後進の育成に尽力しています。彼の指導のもと、多くの若手選手が育ち、日本のウエイトリフティング界の発展に寄与しています。令和7年は湖陵高校にて指導されています。主な競技歴1984年 インターハイ- 82.5kg級で優勝1985年 わかとり国体- 大会新・高校新記録を樹立し優勝1992年 バルセロナオリンピック- 100kg級で8位入賞1996年 アジア大会- 99kg級で出場1996年 アトランタオリンピック- 99kg級で出場し15位西本さんの後輩にもあたる同じく岩美町出身の升田友也さんは早稲田大学のウエイトリフティング部にて活躍され好成績を記録しています。(財)鳥取県体育協会(公益財団法人 鳥取県スポーツ協会)に所属し、選手引退後は指導者として活動し、高校教師として後進の育成に尽力しています。※優勝した記録を持たれていますが大会名を失念してしまいましたのでまた確認後に掲載します1994年第15回全日本ジュニア大会76㎏級 3位1995年第16回全日本ジュニア大会76㎏級 2位1999年第59回全日本ウエイトリフティング選手権大会77㎏級出場2003年第40回全日本社会人ウェイトリフティング選手権大会85kg級出場2003年第58回国民体育大会(NEW !! わかふじ国体)85kg級出場令和5年度には特別国民体育大会「燃ゆる感動かごしま国体」にて入賞種目の監督として鳥取県知事から表彰を受けたり、中国高等学校ウエイトリフティング競技選手権大会で監督を務めるなど、令和7年現在は岩美高等学校にてウエイトリフティング部の顧問として育成に尽力されています。ちなみに…升田先生のご両親は横丁食堂・浦富さんでお客様に元気の出るお食事を提供しています岩美高校ウエイトリフティング部の活動記録はこちら

-

細川雅巳先生の作品を読もう!細川雅巳先生は鳥取県岩美町出身で2006年から漫画家として活動し、主に週刊少年チャンピオン誌上で作品を発表されています星のブンガTHEフンドシ守護霊シュガーレス錻力のアーチストHiGH&LOW逃亡者エリオ読み切りとして埋葬虫SAME KINDが発表されています。【PR】シュガーレス volume.1【電子書籍】[ 細川雅巳 ]シュガーレスは私が直接確認しただけでも岩美町内の牧谷海水浴場や大谷海岸の注意喚起看板のイラストを書いてくださっています。詳細は役場に確認するともっと先生の作品が岩美町内にあるかもしれません。また、2012年10月3日から12月26日まで日本テレビで毎週水曜日25:29 - 25:59にテレビドラマ化し、GENERATIONSの白濱亜嵐さん、佐野玲於さん、SHOKICHIさん、劇団EXILEの鈴木伸之さん 、町田啓太さん、小澤雄太さん、野替愁平さん、小野塚勇人さん佐藤大樹さん、柳俊太郎さん、トリンドル玲奈さん、天野浩成さんなど華やかな俳優さんたちが先生の作品に動きを魅せていました。現在Huluの配信で視聴できます。またドラマや映画でHiGH&LOW〜THE STORY OF S.W.O.R.D.〜はテレビドラマのコミカライズとして単行本3巻発表されています。【PR】HiGH&LOW THE STORY OF S.W.O.R.D. 1【電子書籍】[ 細川雅巳 ]また錻力のアーチストは全14巻発表され、主人公清作雄(きよさく ゆう)を中心とした野球の漫画ですが野球を通して人間関係の模様や成長の描写も心を動かします。【PR】錻力のアーチスト 1【電子書籍】[ 細川雅巳 ]逃亡者エリオ (少年チャンピオン・コミックス) [ 細川雅巳 ]2025年大阪関西万博にて…2025年開催の大阪関西万博の関西パビリオンの鳥取ブースのまんが王国とっとりでは谷口ジロー先生・水木しげる先生・青山剛昌先生の作品がメインでしたがなんといっても岩美町出身の細川雅巳先生の署名(サイン)とコメントが展示されていて嬉しくなりました。※サインコメントは著作権のため掲載は控えていますので機会があり、大阪関西万博に足を運ばれた際には鳥取出身の漫画家の先生方のコメントも観てください!!⇒ 大阪関西万博・鳥取パビリオン無限砂丘とプロジェクション映像体感しました もご覧ください

-

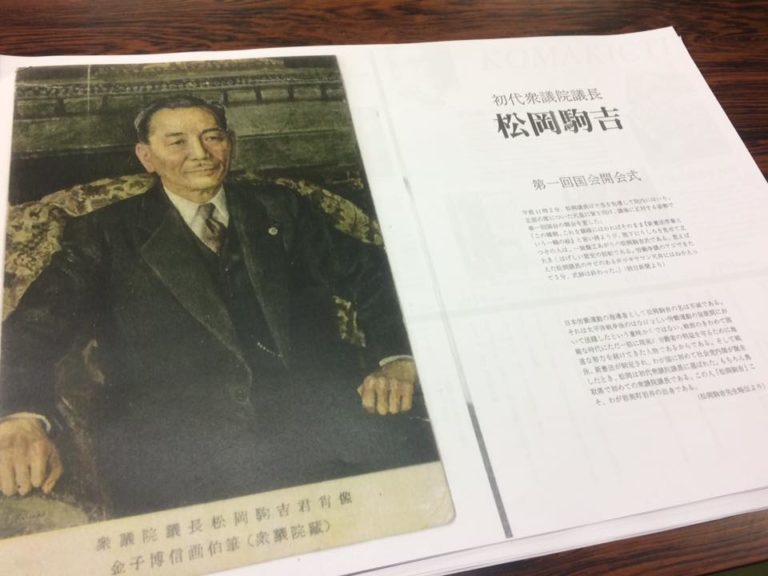

松岡駒吉について松岡駒吉さんは1888年4月8日鳥取県岩美郡岩井村(現岩美町岩井温泉)の温泉旅館「岩井屋」を経営していた松岡常次郎さんの三男として生まれましたが1902年岩井高等小学校を卒業するも家業の傾きにより進学をすることができず、地元の石油の行商をしたり郵便局集配員をし、1904年に舞鶴海軍工廠の職工となりました。岩井屋さんは、鳥取県岩美町にある歴史的な温泉旅館で、創業150年を誇ります。地域の支援や創意工夫によって復活を遂げ、特に、地元の観光名所との連携や、伝統的な温泉文化を守りながら新しい取り組みを行うことで、再び注目を集めるようになりました。現在、長きにわたり人気の高い温泉旅館です。そこで舞鶴の教会に英語を学び始めたことをきっかけにキリスト教に興味を持ち、仕事では大阪、室蘭製鋼所、と技術向上を目指して移住をしながら吉野作造や安部磯雄の著書に感銘を受け、キリスト教社会主義に関心を持つようになり、1914年に結成された友愛会室蘭支部の会長鈴木文治の人柄に感銘を受け友愛会に入会しました。活動の軌跡は友愛労働歴史館にてご確認いただけます。松岡駒吉さんは当時の家庭の事情とは言え学歴がないことから働く上で悔しい思いをされることもあり、一生懸命働きスキルアップを重ねてきました。労働運動も行い、戦後翌年の1946年には日本労働組合総同盟が発足し会長となりました。1946年の第22回衆議院議員総選挙に日本社会党公認で旧東京2区から出馬し当選した以後当選6回、初当選翌年の1947年に初の無産政党出身の衆議院議長に就任し、新しい風ということで注目されました。松岡さんは労働者の権利を守るために尽力しつつも、現実的な妥協を重視する姿勢を持ち、労使協調を目指しました。そのため、時には批判を受けることもありましたが、彼の誠実さと労働運動への情熱は多くの人々に評価されています。 1958年8月14日70歳の時に肝臓病のため死去、出身地である岩美町では岩井小学校に顕彰碑が建立され1990年(平成2年)11月 には名誉町民として顕彰されました。岩井温泉にかかわる偉人のお墓参りにて以前、山陰海岸ジオパクガイド養成講座に参加した際、岩井温泉の発展に尽力した木島よしさんと松岡駒吉さんについて学び、お墓参りに行きました。講座の座学では年表を見ながら学び、お二人を通して感じたことは、当時、現状を良くしようと行動する事により障害や、時に争いもあったはずで、それでも貫く意志は、私利私欲ではなく、人の為という視野や器も大きさ、人への思いが強かったと個人的ではありますが受け止めました。岩美町の功績を残された方の活動があったこその今への感謝。これから若い人・子供にも伝えていくことは非常に大事で【いわみのあしあと】にも反映していこうと改めて感じました。岩井温泉おかみ『木島よし』初代衆議院議長『松岡駒吉』を訪ねて

-

山本兼文さんの作品を知ろう山本兼文さんは鳥取県岩美町白地で1918年12月19日に生まれた彫刻家です。もともとは鳥取師範学校卒業後、小・中学校の教員をしながら画家を目指して独立展の絵画部門に出品していましたが、彫刻家の辻晉堂(つじしんどう)の作品出会い、人柄にもひかれ彫刻の道へ進みました。日本美術院展の出品を続け佳作、奨励賞、を受賞し着々と彫刻家としての技術と知名度を上げていき日本美術院展が解散したのち、二紀展に出品をつづけ昭和52年に文部大臣賞を受賞しました。岩美町内でも顕彰碑や慰霊碑などの彫刻を手掛け、鳥取市の若桜橋の彫刻も手がけました。また県内の学校や公共施設関連に設置する碑を手掛けています。鳥取市立佐治小学校入口前子供の幸福を願って鳥取県立鳥取盲学校遠藤董胸像鳥取県立鳥取商業高等学校青年の像鳥取県立八頭高校未来を築く若者の像久松公園入口横に広がる平和の象徴鳥取市文化ホール入口いろはにほ鳥取市内 若桜橋若桜橋JR鳥取駅北口正面 公園内石の平和の祭壇JR鳥取駅南口城の人昭和34年3月に建立した東地区の戦争で亡くなられた方の慰霊碑(慰霊塔)愛宕山のゆかむりの塔岩井温泉のゆかむり温泉像その他、田村虎蔵先生生誕の地にも碑があります。久松公園の『横に広がる平和の象徴』鳥取駅北口の『石の平和の祭壇』もあり、久松公園の碑には作者名がないけど裏にチラッと『文』サインを見つけてこれは山本兼文さんの作品だ!っと気づいて興奮しました。

-

吉田達男さんの功績を知ろう!吉田達男さんは1935年7月5日生まれ、鳥取県出身の日本の政治家です。1996年には岩美町長となりましたが、その前の経歴をたどると、中央大学法学部卒業、鳥取大学農学部林政研究室勤務の後、岩美町商工会を設立をし経営指導員や事務局長を経て、1967年鳥取県議会議員に5選しました。その間、農民運動や労働者福祉運動、小田川流域土地改良区理事長、商工協会役員等を歴任と、仕事、暮らし、福祉と、あらゆることに尽力しました。そして、1989年の第15回参議院議員通常選挙では鳥取選挙区から無所属で立候補して当選しましたが、1995年の第17回参議院議員通常選挙では落選し、翌年の1996年に岩美町長に就任しましたが病により1年後に辞任、その翌年に永眠されました。吉田達男さんは1997年にふるさとに立つという書籍を出版しています。※現在中古としてネットで数冊出品されています。「鳥取県政から国政の舞台へ。ウルグアイ・ラウンドの修羅場をくぐり抜けた百姓議員は、一転、生れ故郷の町長へ。文中、随所に脈打つ21世紀へのユニークな体当たり人生。」ふるさとに立つ【PR】岩美町では商工会はじめ多方面で町民に対しての尽力をを讃え、顕彰碑が建てられました。国道9号線沿い大岩駅の近くにどっしりと構えています。また、小田川と蒲生川の合流地点手前にある太田橋には農林水産政務次官時代に自書した石柱が使用されています。ぜひ足を運んでみてください。

-

和田麻太郎さんの功績を知ろう!鳥取県岩美郡岩美町浦富出身の和田麻太郎さんは、明治44年2月に浦富竹本家の三男として生まれ、東京や大阪で商売をしながら太平洋戦争前後を生き抜き、晩年は東京・国立で家具製造会社を営んでいた郷土愛のあふれる日ソ親善の功労者です。和田さんは尋常高等小学校を卒業後、1914年(大正3年)の14歳の時に姉を頼って大阪で仕事をし、様々な経験を積みました。大阪、神戸、尼崎にあった工場を親類に任せ1941年(昭和16年)には岩美町に帰ってきて浦富の立町で数年前から兄に任せていた製材工場とは別で木材商を営みはじめました。しかし、良材は軍の公用材として提出させられ、支払いもいつになるかわからない上に、残材も自由に売ることができず不安定な状況になり、意を決して17年には東京に移住し戦争前後の苦難の中、梱包用木箱の製造工場、空き瓶買い、など目の前のできる事をビジネスに変えて新店舗を借りた矢先、赤紙令状がとどきました。作ったばかりのお店を閉じ、岩美町の先祖の墓参りを済ませて岩美駅で見送られ、姫路の第十師団に入営しましたが、その日の身体検査で視力不足で即日除隊になったのです。除隊になったその足で、また東京への夜行に乗って店舗再開のために物件探しをはじめました。防空用品の販売等が軌道に乗りましたがグレーな部分もあり閉店に追い込まれます。その後、戦時中は何度も何度も空襲から危機一髪で逃れながら夜光マークといって胸に縫い付ける名前と血液型を記載する蛍光塗料を塗った名札布や骨折時などの添木、ゴム製の止血帯、火たたき、列車の窓等に使う金属の引き手が金属回収のために木製にする代用品の製造販売など行っていました。そのことについては和田麻太郎さんの手記に記載されています。浦富に帰ってからは生活のために田畑を耕し、町会単位で塩づくりをしたり『ち』号作戦の作業をして過ごしていました。「ち号作戦」(チ号作戦・演習)は、太平洋戦争末期に日本陸海軍が実施した秘匿作戦の一つで、この作戦は、敵の九州上陸を想定し、沿岸防御のための築城作業を行うものでした。具体的には、中国山脈の山腹を中心に狙撃陣地や物資弾薬貯蔵庫などを掘る作業が行われ、岩美町もその対象でした。この作戦は昭和20年5月7日から始まり、県内各地で約560の横穴や壕が掘られ、作業には多くの人々が動員され、賃金は未払いのまま終戦を迎えました。(澤田美喜さんの履歴書にも、浦富に疎開しているときに、穴を掘りに行っていたと記されているので、この『ち号作戦』だったのではないかと思います。)その時に、グラマン岩美駅襲撃が発生します。7月30日、和田さんもち号演習の当番だったのですが、他の都合があって別行動をとっていたために難を逃れましたが襲撃の音を聞き、現場にも駆けつけてリアルな証言を残されています。終戦後また上京をし家族を持ち一生懸命働き続けました。チ号演習とグラマン戦闘機の岩美駅襲撃に記載歳を重ねるにつれ岩美町への郷愁は募るばかりで毎年里帰りをしては知人と集まり、岩美町に何が必要か?を談義していました。岩美町にサクラやアジサイなどの花を贈ったり浦富小学校に本を進呈したりと、都心部で会社の経営をしながら常に岩美町のことを考えて支援をしていました。戦後昭和27.8年ごろ、日米関係が深まるにつれ、ソ連とも交流しなければ…と思いつき、ソ連大使館を日参し、当初は子供同士で絵の交換などができないか?など考えていたそうです。なかなか思うようにいかず、時が流れて昭和62年の事、とても大きな功績を遺したのが同じく浦富出身の初代国連大使の澤田廉三さんが建立した露軍将校遺体漂着記念碑を全国に知らせることと、ソ連(現ロシア)との友好関係を結ぶための立役者になりました。そのことは別のページで詳しく記載していますので併せてごらんください。露軍将校遺体漂着記念碑について和田麻太郎さんの晩年和田さんは岩美町浦富出身で浦富小学校(平成7年3月廃校⇒岩美北小学校)が母校です。故郷を思う気持ちで20年間以上、町や学校に桜の苗木を贈り続け、浦富小学校には【和田文庫】と称した、児童図書のプレゼントが並んだ一角があったそうです。和田さんが岩美町に贈った桜は桐山のいわし山鳥取池田家家老・鵜殿家の墓地金峯神社のある金峯山岩美駅周辺に植えられました。 (当時の浜浦富老人会の役員さん談)1989年の78歳の時に闘病中だと知った浦富小学校は生徒を中心に和田さんへ千羽鶴と共に『わだのおじいちゃん、早く病気を治して元気になってください!』と励ましの手紙を贈り、受け取った病床では娘さんに何度も手紙を読みあげてもらっては嬉しそうにしていたようです。また露軍将校遺体漂着記念碑を通じて、日ソ友好親善に尽力したことから1989年6月、日本対外文化協会から感謝状を贈呈されました。周りから励まされながら1989年7月4日、胃がんのため生涯を閉じましたが贈った桜の生命は続き、図書も読まれ、和田さんの功績や意志は語り継がれています。