因幡銀山(岩美銀山)の歴史を知ろう!鳥取県岩美町に位置する因幡銀山の歴史は、秀吉が因幡一円を治めていたころに遡ります。鳥取城の戦い以降、銀山も直轄領となり秀吉の指示の元1593年(文禄2年)に宮部継潤によって開山されました。この銀山からは多量の銀を産出しました。1598年には、銀の総量が約1,358kgに達し、但馬国の生野銀山に次ぐ規模を誇りました。このころ、まるで熊野詣のように銀山周辺には商人や職人が集まり、700~800軒の家屋が立ち並び、寺院も10か所建てられるなど、地域の経済と文化の中心地となりました。今は静かな集落となっていますが当時をしのばせる地名や間歩跡、水路跡が山中に残っています。山に水を流して採鉱する流し山鉱法を行っていて銀の採掘が始まってから6、7年後、採掘が進むにつれて鉱脈が枯渇し、南の雨滝の奥から導水して山を掘り崩そうとしたところ、突然山崩れが起き、間歩(坑道)の崩落事故も発生しました。その後、再開された採掘では以前のような豊富な鉱脈を見つけることができず、銀山は衰退していきました。採算に合わない中、誰かが掘るという具合で明治まで採掘は続きましたが銀の産出はほとんどなく胴ばかりになりました。特に法正寺で胴が多く産出され、大正時代まで続いたそうです。銀山にまつわる伝承話秀吉による朝鮮出兵の折に、日本の歴史の中で最も知られた大泥棒と称された石川五右衛門が幕府の巡検使に扮し、しきりに銀の話を持ち出し、鳥取城の留守番の侍が因幡銀山の銀を持たせて立ち去らせたことがあり、あとで騙されたと知り悔しがったという伝承があります幕府の巡検使(じゅんけんし)とは、江戸幕府が諸国を巡察して政情や民情を視察した臨時の役人のことで巡見使とも呼ばれ、将軍の代替りごとに派遣されました銀山村入口に間歩の案内看板作成について国道9号線沿い銀山バス停、 鳥越どんづまりハウス 案内の下にアングルが用意出来ました。案内看板は地元 鳥取県立岩美高等学校の生徒さんが作成され、後は設置するだけです。生徒さんが心をこめて作成された看板、ビフォーアフターにて掲載します。(2018年3月16日)岩美町銀山への案内板が設置されました。鳥取県立岩美高等学校 の生徒さんが作成した看板です。場所は国道9号線、蒲生トンネルの西側から、蒲生峠越えへの旧道へ入る三叉路と、銀山集落への入り口バス停横に設置されました。今から400年以上も前、慶長3年(1598)豊臣秀吉御蔵納目録 銀の部 に全国でも2番目に多い銀を運上したと記録に残っている因幡銀山、当時、八百八口もあったと伝えられる間府(鉱石を掘り出す穴)、現在まだいくつかその跡が残っています。※写真添付八百八もあったとされている間歩(間府)は長い年月の間に崩れ埋もれてしまっている箇所もあり、このままでは、そのうち消滅するのではと思われます。いま、銀山地区の人たちが残っている間歩(間府)を何とか保存しようと考え、それに岩美高校の生徒の皆さんが協力ということで、今回の看板作りに取り組んだものです。

いわみのあしあと・歴史と観光と暮らしの記録

「 岩美町 歴史 」の検索結果

-

-

因幡の菖蒲綱引きを知ろう鳥取県岩美町大羽尾で行われる伝統行事の因幡の菖蒲綱引きが昭和6年1月8日に国の重要無形民俗文化財に指定されました。保護団体名は大羽尾菖蒲綱保存会といいます。因幡の菖蒲綱引きは五月の節句に鳥取市気高町、鳥取市青谷町、鳥取市気高町宝木・水尻、岩美郡岩美町大羽尾で行われる子どもの伝統行事で地域によって内容は変わります。主に、綱に茅が多く使われていることで、その綱をもって初節の子どもの家や村中を回って歩いたり綱で地面を激しく打って回ったり、綱に災厄を負わせて海に流すことなどの特色があり、日本の綱引き行事の本質、由来を考える上で貴重な遺産であるとして国の重要無形民俗文化財に指定されました大羽尾の因幡の菖蒲綱引きの場合は祭り(旧暦の5月5日:のちに6月の第一日曜日)の前日に菖蒲、ヨモギ、茅を刈って家々の屋根の上や玄関口に置いておき、祭り当日の朝に子どもたちが大羽尾神社の境内に集めてきて綱を作り、出来た綱をもって浜に出て神社側とお寺側にわかれて綱引きを行い、そのあとにその綱で相撲を取り終わったら綱を2つに分けて神社とお寺の樹木の枝に架けます。(※平成25年から少子化により余儀なく休止しています)因幡の菖蒲綱引き:いなばのしょうぶつなひきに関する情報は文化遺産オンラインでも確認できます。牧谷のカキツバタ群落ではカキツバタの開花頃(5月上旬に)わずかではありますが自生の菖蒲の花が見受けます。

-

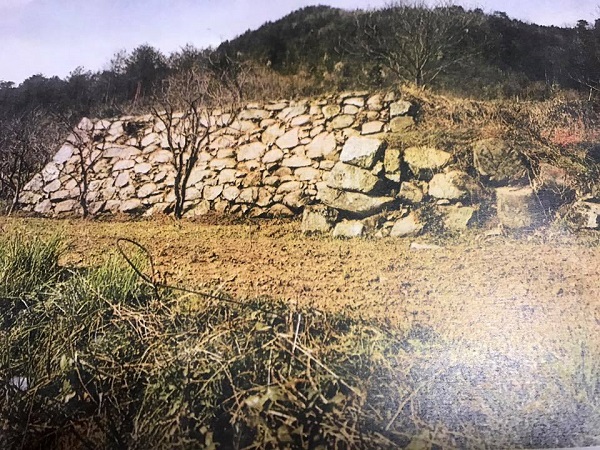

浦富お台場公園に行こう!浦富お台場公園は平成10年12月8日に国の史跡に指定されている東西長さ約92m、南北約40m、高さ4mの両翼開放型の台場跡で、鳥取藩台場跡として昭和63年7月27日に国の史跡に指定された台場のうちの一つです。このお台場ができるまでの歴史は江戸時代、寛永15(1638)年の島原一揆以降の鎖国政策をとった際、海岸警備のために浦住(浦富)に見張り所がおかれたことからはじまり、文久3(1863)年6月14日、鳥取藩が天保山台場にてイギリス船を砲撃をしたことからの報復を想定して急いで8か所にお台場を築造するよう指示が出されました。そのうちの一つの浦富台場では鳥取藩の家老鵜殿家の指揮の元、民の共同仕事・労力奉仕により築造され、民兵による訓練・守備が行われました。そこには鵜殿家が町浦富の発展を願っていた気持ち、それに反した経済的実情、民の結束など深い歴史があります。その歴史を越え、現在周辺は「お台場公園」としてきれいに整備され、犬の散歩や子供とのピクニック、フリーマーケット(許可を得たイベント)で地元の人にも利用されすぐ目の前に浦富海水浴場の砂浜が広がっています。※鳥取藩台場跡(とっとりはんだいばあと)は、鳥取藩が江戸時代の幕末期に領内8か所に築いた台場跡の総称とされていますがその他の海岸防備を含むと下記の記録があります。浜坂台場浦富台場(国史跡)加路台場橋津台場(国史跡)由良台場(国史跡)淀江台場(国史跡)赤碕台場境台場(国史跡)に築かれ、大砲が設置されました。浦富台場跡もその一つです。その他の海岸防備は高草:中ノ茶屋野戦台場気多:芦崎野戦台場八橋:西園野戦台場八橋:四挺居台場と記録され、築造時期が不明のものもあります。今回、いわみのあしあとでは、岩美町誌を元に郷土史家から浦富台場について学習したことを記録していきます。鵜殿家と浦富お台場防備の話岩美町誌の記録と学習によると江戸時代末、黒船襲来により徳川幕府の鎖国政策に基づいて鳥取藩でも防戦のため、因幡では加路と浦住に見張り所がおかれ、番士は御船手(番に当たった兵士は幕府の海上防衛や艦船運用に関する役職)が直属でした。『番士は御船手直属って?』言葉がわかりにくいので解説…江戸時代において、「番士」という言葉は通常、ある特定の役職や任務を担う武士を指しました。「御船手」(おふなて)は幕府の海上防衛や艦船運用に関する役職を指します。「御船手の直属」という表現は、番士が直接「御船手」の指揮下にある、またはその組織に属していることを意味します。簡単に言うと、「御船手の直属」とは、船や海上任務に特化した役割の一部として、直接その指揮体系に属する番士を指しているのです。詳しい背景や具体的な役割については、江戸時代の役職制度に基づいて議論されることが多いですがようは県庁の人っていう感じでしょうか…。逆に「自分手政治」(じぶんてせいじ)は、江戸時代の大名や武家が、自分の直轄の部隊や家臣(「自分手」)を直接管理・指揮しながら行った政治手法を指します。この政治スタイルは、家臣団の組織運営や統治の強化、効率的な命令伝達を目的としていました。鳥取藩が藩内の重要拠点(町)を、藩の家老職にある家に委任統治させた制度で寛永9年(1632年)、池田光仲が岡山から鳥取へ国替えされた際に始まり、明治2年(1869年)まで約240年間続きました。藩主の直接支配ではなく、家老家が独自に町政を担う形式でわかりやすく言えば、会社の経営者が信頼できる少人数の直属スタッフや特命チームを使って、企業運営の重要な決断を行うような形に似ています。この方法では、トップ(主君)が直接関与するため、意思決定が迅速で効果的になる一方、責任が大きく、管理が難しい場合もありました「自分手政治」は主に、小さな領地を治める藩や、特定の課題に集中するために選ばれる政治形態で 郡奉行や大庄屋が管轄する村とは異なり、城下町と同様の扱いを受け、町奉行などが設置されていました。・寛政年間、万石以上の大名で領土に海岸を有するものは防禦の手配を整え、船舶人数・大筒(海上戦闘において、船舶を防衛したり敵船を攻撃するために用いられた武器)その他詳細に取り調べ、幕府に報告する必要があり浦富は鵜殿大隅(長泰)の持ち場所として461人の動員人数を記していました。・天保、嘉永年間はイギリス、ロシアの船舶が日本海岸に出没しはじめ、文化4(1807)年12月には、おろしや船、打ち払い命令が出ていました。浦富番所へは二百目玉大筒一挺を鵜殿藤輔へ渡し浦富に差し置きました。「おろしや船」とは一般的に、ロシアと関連する船舶全般を指す場合もあり、幕末やその前後の歴史的文脈で使われることがあります。具体的には、1792年にロシアのラクスマンという人物が、通商交渉のために日本に派遣された際に使用した船が「おろしや船」として知られています。この船は、漂流してロシアに助けられた日本人を送り届ける目的も持っていました。当時、江戸幕府は鎖国政策を取っていたため、外国船が来航すること自体が大きな出来事でした。・嘉永2年(1849)、幕府に報告した『因伯海岸防禦手当人数武器等』の記録によると、岩井郡陸上より、細川まで 旗頭・組頭が各1人、物頭1人、組士43人、鉄砲大小合わせて83挺(大筒9,種ケ島2、小筒72)となっていましたが予定通りに鋳造できず、嘉永6(1853)年に実際配置したのは鵜殿藤輔持の陸上より細川までに三貫目玉筒3挺、玉90、一貫目玉筒1挺、玉30でした。・安政年間(1854年から1860年までの期間)、鉄砲に重点が置かれ、新軍式が発布され、防備にも変更をきたし、牧谷と浦富を鵜殿藤次郎の自分手、田後を鵜殿直次郎の一手としました。・文久元(1860)年には非常規定が設けられ、文久3(1863)年5月10日は攘夷決行の期とされ長州下関では打ち払いを実行しました(下関戦争(しものせきせんそう))。そのすぐあと流れに従った形で、文久3(1863)年6月14日、鳥取藩守備の大阪天保山砲台でも鳥取藩が英国船砲撃をしたのでアメリカやフランスは長州に対して報復を行ったことから、因伯海岸(日本海岸)にも外国船の報復があるかもしれないと警戒し鳥取藩は急いで防衛体制を強化し、台場を築造するなどの対応を進めました。(※焦って?誤砲してしまい英船に届かなかったという説あり)攘夷(じょうい)とは、主に幕末期に使われた言葉で、「外国勢力を排除し、国を守る」という思想や行動を指します。具体的には、外来の影響(特に西洋諸国)から日本の独立や文化を守るために外国人や外国船を追い払おうとする動きです。鳥取藩東部には鳥取に本城があったため、東部の政治は本城にて治安維持は出来ましたが、鵜殿家に浦富を任せたのは海岸整備をしっかりして欲しいという重大な任務を負わせるためだったからだと想定されています。実際、寛永15(1638)年に徳川幕府が鎖国政策をとり、浦住(浦富)に見張番所をもうけた際にはまだ御船手が番士であり、鳥取から番手が浦富に派遣されて15日交代制で番所に詰めていたこと、のちに15日交代制が止んでしまい承応4(1655)年には定番制になり、鳥取県郷土史によると、浦住には鵜殿組、泊には倉士組、浜目には米子組から各1名の番所詰めが命じられ、外に、無苗のもの2人制が定番となったとあり、番所の銃器は小銃三挺位を常備した程度で単に監視報告をするにすぎない態勢になっていました。いわゆる緩い警備、平和という事でしょうか???「無苗」とは、苗字を持たない、つまり武士や公家のような正式な家格を持たない者を指すことがありました。この場合、一般庶民や下層の階級を表す表現として用いられることもあります。しかし、そのようなゆるゆる警備でも通用する時代は長く続かず天保13(1842年)年には再び、海岸防備がますます重要とされた時代へとなり、体制が強化され、今まで番所に設置されていなかった大筒が配布になり、8月には浦富が鵜殿家の自分手政治に切り替えられました。この時期、西洋列強諸国がアジアに圧力をかけ始めており、幕府もその影響を受けつつありました。例えば、清(中国)がアヘン戦争(1840年~1842年)で敗北したことで、日本も危機感を抱き、対策を模索していました。さらに国内では天保の大飢饉(1833年~1839年)の影響で多くの地域が苦しんで農村部での貧困問題や一揆、都市部での経済的混乱が広がっていた時期でもあります。御国日記などに記されている記録では鵜殿家の自分手である町浦富の年貢を全世帯免除にしたとありました。(この時2170人との記録)鵜殿氏の犠牲的な配慮によって無年貢にすることにより、浦富の発展を心から願う気持ちがあったことがうかがえます。しかし、漁師などから借米の申し出の許可などの記録もあるので無年貢にしないと城下町として発展ができないような実情で相当困窮していたと想定されますまた海岸守護の為の台場建設や民兵動員、その他調整策発展のために、共同的仕事などに無報酬の労力奉仕をお願いしないといけないことも踏まえて現代でいう助成制度的な意味づけもあり身を切る改革をやっていたのかもしれません。鵜殿家は歴代の領主が桐山麓の墓所(鳥取池田家家老・鵜殿家墓所)に眠り、また菩提寺もあることから寛永9(1632)年鵜殿長次が因州来住より明治2(1869)年の12代長道までの237年間の長きにわたり浦富のために政治をし、浦富の民と共に歩んでこられたことを改めて考えることができますね。話は戻り、、、文久3年(1863)の浦富台場構築を任された鵜殿家と民には次のような出来事がありました。浦富お台場構築の歴史まずは浦富台場の概要について、文久3年(1863)、西洋流砲術家山口虎夫が藩から鵜殿家が担当する「浦富台場」の立地選定、竣工確認を命じられ、鳥取藩執政職(家老)だった12代鵜殿長道(1834生)が地元の農民の労役を指示して赤土を盛って構築しました。この赤土は熊野神社から運んだものとも記録されています。台場建設にあたり、財政が困難しているため着手するのも簡単ではありませんでしたが、もしこれを放置していると敵の侵入でもあったらその惨害はまず百姓の上に及ぶということを説いた所、百姓自ら進んで台場建設の手伝いをしたそうです。一番高い部分で幅約10mたかさ3m程の土塁が約90mにわたって、海に向かって鳥が翼を広げたような形がそのまま残っています。この台場には伯州八橋郡六尾村(現北栄町)に設けられた反射炉によって鋳造された大砲で、配置数は12斥砲、6斥砲、五寸径砲、谷癸侖砲(各1)の4門と記録されています。実際に玉をうってみたらしく、聞き伝えによるとドカンと玉を打ち出すたびに砲が反動で一間(1.8m)くらい後ろに飛び下がったようです。また、浦富下町には鵜殿家の火薬庫があったとされています。「岩井郡海辺村々絵図元治元年(1864)」によると、浦富台場が2か所描かれていて、もう一か所は西側400mほどの汀線(海面または湖面と陸地との境の線)から同一線上にあり、どちらも「御台場」と記されていたことから西側の台場(現在遺構も無し)は浦富陣屋に近いことから、いざというときの出陣態勢が想定されます。また、伯州八橋郡六尾村(現北栄町)に設けられた反射炉によって国産の大砲が数十門鋳造された際、岩美でも寺院のつきがね(撞鐘:釣り下げて木製の道具で鳴らす鐘・梵鐘)を供出するようお触れ書きが来たことにより差し出した記録があります。またこの頃、因伯の富豪が武器製造用として続々献金したとか、鉄集め・買取座まででてきたいう記録もあり、のちに起きる太平洋戦争のように、挙国一致体制を彷彿させる現象です。また守備も農兵の組織が洋式の訓練を行って、神職隊(神主)、力者隊(相撲取り)もあり、庄屋が名字帯刀を許されて指図に当たったようです苗字帯刀(みょうじたいとう)とは、江戸時代に武士の特権であった名字を名乗り、大小2本の刀を帯びることこのように、鵜殿家の指示により百姓がまずは自分たちの暮らしの場である岩美を護るために進んで作業に参加したことから浦富台場の建設が早急にでき、寺院は鐘を供出し、それから大砲が鋳造されて設置ができ、農兵が訓練をして戦う準備を整える、まさに一致団結で外国船の襲来の危機対策を練ったのでありました。結果、外国船の来襲による争いにはなりませんでしたが、この台場の遺構と歴史は語り継いで残しておくべき事象だと思いますし、実際に平成10年12月8日に国の史跡に指定されました。※浦富台場は鵜殿家の自分手政治だったために藩に資料が残っておらず、当時の言葉の意味の捉え方の違いや様々な伝聞がありますので参考として受け止めていただきますようお願い申し上げます。鳥取藩と大阪天保山台場の関係文久3(1863)年5月10日は幕府が攘夷を実行することを宣言し、長州藩が関門海峡を通過する外国船に対して砲撃を開始した日、いわゆる攘夷決行の時とされ長州下関では打ち払いを実行しました(下関戦争(しものせきせんそう))。また文久3(1863)年6月14日、鳥取藩守備の大阪天保山砲台でも英国船砲撃をしました。文久3年6月5日(1863年7月24日)列強の連合艦隊(アメリカやフランス)が報復として長州藩の砲台を攻撃して報復を行ったこともあり、因伯海岸(日本海岸)にも外国船の報復があるかもしれないと警戒し海岸防衛にあたっていたことを上記にも記載しましたが、当時大阪湾(大坂)は鳥取藩が守備していたのですねという事で天保山台場跡についても補足で記載します。(現地にも行ってきました!)天保山台場跡:1854年にロシア船ディアナ号が出現し、1856年7月に築造し、竣工したのは元号が2つ変わった元治元年(1864)と長きにわたりました。変形三稜郭で勝海舟設計かとされるが詳細は未確認。※上段にも少し記載しましたが安政5(1858)年、幕府から大坂表直轄領(尻無川南から安治川北)を命じられ、文久3(1863)年まで鳥取藩が警備に関与していたと岩美町誌・鳥取県埋蔵文化財センターの資料に記録ありました所在施設: 天保山公園所在地:大阪府大阪市港区築港3丁目2ちなみに鳥取藩は江戸湾「御殿山下台場」警備もしていたようです!資料⇒幕末の海防と鳥取藩台場 鳥取県埋蔵文化財センターcafeニジノキさんからも見渡せますお台場公園のすぐそばにあるcafeニジノキさんの窓からもお台場公園と浦富海岸が一望でき、フリーマーケットやヨガ、ウクレレ教室など開催されています。お店の器は鳥取の窯元の作品で岩美町の延興寺焼きなどのカップ、お皿で提供してくださいます。cafe ニジノキtel 0857-77-4552tel 〒681-0003 鳥取県岩美郡岩美町浦富2283-2cafeニジノキさんFacebook

-

鳥取県岩美町の小畑古墳群に見学に行こう!「因幡の石舞台」……小畑古墳群は、駟馳山麓にあり、7世紀代に造られたものとされ8基の内5基が国道9号線の拡張工事で発掘調査されました。その内の3号墳は、国道178号線沿いに移築、復元され、駟馳山登山口のあたりにあります。また横穴式石室の天井石は転落し失われているため壊れた家形石棺は復元され、石室の天井部分は全て取り払われた形で展示されていて、石室内部を俯瞰的にながめられます。近くには1号古墳があり、施錠された入口から石室内部を覗くことができます。かつて、地元の人たちが33体の観音像を祀り大事にされていたそうで今は、別にブロックの祭壇を建てそちらに祀られています。小畑三号墳と一号墳のレポート写真を掲載します。小畑三号墳は2003年(平成15年)9月26日に家形石棺が町の保護文化財に指定されました。現在は春には桜が美しく、大谷と本庄の田園が望める小さな広場です。また、地元の方が農作業など仕事のあとに作業服のまま、穴観音におまいりに行き、無事に仕事ができたことのお礼を伝えたりと日々の暮らしに寄り添う存在でもあったようです。レンタサイクルで岩美町指定文化財・小畑3号墳をみて駟馳山越えて鳥取砂丘までまた、5号墳は、鳥取市の布施運動公園に移築復元されていますが、石室の天井石は31トンという巨大なものです。(その天井石を吊り上げるために、3倍の90トン用の巨大のクレーン車を使ったとのこと。)小畑古墳公園付近のスポット駟馳山トレイル大谷海岸弥長神社高野坂古墳公園(町史跡)新井三嶋谷墳丘墓

-

桐山城の歴史を知って桐山登山をしよう鳥取県岩美郡岩美町の桐山は浦富海岸を望む標高203mの山で、山中に築城年代は定かではありませんが因幡誌によると塩冶周防守(塩冶高貞)によって南北朝期以前に築かれ、天正年間に尼子氏再興を期す山中幸盛(山中鹿之助)が砦を築いたといわれています。急峻(きゅうしゅん:傾斜が急でけわしいこと)かつ岩山で攻めるのが難しく、眺望が良く敵から守りやすい地形で、また田後、岩本、網代の三村にも尾根が続く独立した山であることが築城の理由となったようです。現在の登山口は「いわし山登山口」と「奥内登山口」があり、どちらも急こう配の個所があり、悪天候の際には足元が崩れやすいので注意が必要です。また桐山は私有地で、地権者のご厚意により登山道を利用することができ、地域の方がボランティアで整備をされることもありこの場所が護られています。山の植物の持ち出しやごみのポイ捨ては絶対しないようお気を付けください。また清掃している方など見かけたら挨拶していただけると励みになるようです岩美町桐山の登山道整備と自生ササユリ保護桐山城の歴史と鵜殿家のお墓塩冶周防守(塩冶高貞)によって南北朝期以前に築かれ、天正年間に尼子氏再興を期す家臣である山中幸盛(通称鹿介・鹿之介)が砦を築いたといわれたのち、1581年(天正9)の羽柴秀吉による鳥取城攻略の後は、但馬水軍を率いて早くから秀吉に協力した垣屋光成が城主となり、因幡岩井郡(巨濃郡)1万石を領しました(領地を与えられたの意)。山中幸盛(鹿之助)とは?詳しく解説1600年(慶長5)の関ヶ原の戦いで、2代城主の垣屋恒総は西軍に属して改易され、紀州高野山にて自害し桐山城は廃城となりました。宝篋印塔が宇治の長安寺にあります。改易とは…江戸時代においては、武士に対して行われた士籍を剥奪する刑罰のことで士分以上の者の社会的地位を落とす身分刑ですが、禄や拝領した家屋敷を没収されることから、財産刑でもあるとする見解もあり、また大名の所領を没収、減封、転封することを改易と呼ぶこともあるそうです。1617年(元和3)に鳥取城に入った池田光政は、浦富に家老の池田政虎を配しました。1632年(寛永9)に池田光政との国替えで鳥取城に入った池田光仲は、浦富に家老の鵜殿氏を配し、桐山城下の垣屋氏居館跡に陣屋を構築した。以降、幕末まで浦富は鵜殿氏による支配が続きました。その際、垣屋播磨守光成(宗管)のお墓が山中にありましたが邪魔なため掘り返したところ、携わった家臣・奉公人が即死したり病気になったり狂病を発症したことから霊魂(光成)の怨念・祟りだと人々に伝えられています。鳥取藩家老 鵜殿家歴代墓所として12の墓碑が桐山城の麓、鳥取県岩美郡岩美町浦富3174−3にあります。また鵜殿家は荒砂神社・熊野神社に祈願し家宝を奉納しています。また、桐山城の東方5kmほどの長谷集落に「御屋敷」と呼ばれる石塁が残っています。そのレポートは長谷寺の見学と学習をお読みください。いわし番小屋についていわし山番小屋は、海に突き出た場所にあります。昭和30年代まで、いわし網漁が盛んに行われ、いわし山に旗が上がると出漁し、自分の組の旗が見えると、田仕事をしていても浜まで戻り網を引く準備をしたと伝えられており、いわし山では、いわしの動きを見ながら、浜で網を引く人に合図を送ります。その魚を家族で協力して駅前に売りに行ったりと当時の話を漁師さんから語り継いでいますが、特に赤い番傘を振って合図をしていた「ゲンタカ婆さん」のことは今でも語り継がれており、いわし山番小屋からみた浦富の浜、かつてはここからいわしの群れを追い、合図の旗を振っていたことが想われます。桐山についてのイベントや登山整備の写真一覧出来る限り開催を目指していましたが、いわし山ルートの大階段の傷みが大きく、危険と判断したため令和6年度以降中止となっています。浦富海岸を望む桐山城跡トレックと山麓で育てた自家製焼き芋岩美町桐山登山道の整備と梨の実桐山登山道入り口の奥市広場の草刈りをしました第13回桐山城好きな人集まれイベント開催とボランティア会員証第13回桐山城の好きな人集まれ!レポートその2第14回桐山城の好きな人集まれイベントレポート

-

陸上の墓踊りの歴史を知ろう!鳥取県の最東部の陸上地区にはその年のお盆までの1年間に亡くなった人の供養のために地区の老若男女がその墓を取り囲んで踊る儀式のような行事で、いつ、どのようにして始まったのかは不明ですが、明治~大正の頃から続いていると言われています。かつてはこの「墓踊り」と「寺踊り」の二種類がありましたが、今では「墓踊り」だけが行われていて、平成22年7月30日に町の無形民俗文化財に指定されています。地区のお墓は小高い砂丘地に点在していて「、毎年8月14日の夜、浴衣姿の地区の老若男女が集まって初盆の人の墓を取り囲み温度と太鼓に合わせてその墓を踊りながら廻ります。踊りは素朴な手踊りの「はねそ踊り」を基にし「道念踊り」と「大踊り」の二種類が残り、どちらも必ず右回りに廻ります。歌の文句はすべて調子のよい七五調で「鈴木主水白糸くどき」「阿波の鳴門順礼くどき」「八百屋お七小姓の吉三くどき」「平井権八小紫くどき」「番町皿屋敷お菊怪談くどき」など十三の文句が伝えられています今はテレビでも盆踊りやお祭りの本来の意味をわからず屋台を目当てに遊びに行く感覚になりつつありますが、各地このような風習があるということの起源を知ることで里帰りの大事さやお祭りの大事さなどが理解できるのではないでしょうか。関連情報 牧谷のはねそ踊り(県・無形民俗文化財)亀大明神(お墓)のおはなし岩美町陸上の墓踊りを開催する近くに亀の甲羅をかたどったお墓があります。2014年6月1日号(第64号)の「陸上の石ものがたり10」に下記の記事があり、地元では子供の守り神として陸上や大羽尾の人たちがお参りしていたそうです。【補足・余談】亀大明神 生き物供養碑として全国にも有数あり、亀は縁起の良いものとされている。鳥取市気高町 奥谷神社 亀宮神 寛保元年4月に松平摂津守源澄猶が建立。東伯郡湯梨浜町大字泊 灘郷神社 亀塚 1960年代頃鳥取県境港市花町 恵比寿神社 「大敷網方」とある。亀塚1700年頃亀大明神福島県南相馬市鹿島地区 津神社にヒラメの刺し網に入って死んだウミガメを祀ったもの。もともと、海の近くに建てられたものがある。海亀大明神千葉県銚子市妙見町 妙福寺・妙見宮に「海亀大明神 大正13年10月 熊野丸」とあり、銚子船籍の漁船が関係しているとみられる

-

高野坂古墳公園を知って歴史探求しよう鳥取県岩美郡岩美町岩常の広域農道沿いにある高野坂古墳公園には30基程の古墳や横穴墓が点在しています。岩美町岩常、県道37号線からパラダイスパークの広域農道西に進むと、高野坂古墳公園の標識がでてきます。石垣に囲まれており、古墳の周りは少し歩くことができ、通常は鍵がしまっていますが岩美町役場の許可を取って中まで入ることができましたので写真を掲載します。昭和60年から平成2年の広域農道整備により調査をしたところ、貴重な研究資料になると判断されましたが、広域農道整備の関係で、そのまま保存することができず、高野坂10号墳が50mほど北西にあった位置から現在地に移築されました。1975年(昭和50年)8月11日には家形石棺が町の史跡に指定され、10号墳出土銅製壺鐙・帯金具は平成9年2月28日に町の保護文化財に指定されました。壺鐙は昭和62年7月15日に発掘され、帯金具は昭和62年6月から12月にかけて石室内で出土された8点です。またこの周辺には古墳だけでなく上ミツエ遺跡や上太夫谷遺跡、二上城跡など、岩美町の祖先の暮らし・歴史を遺しています。高野坂古墳がある二上山にはお城もありました!高野坂古墳は鳥取県岩美郡岩美町岩常の二上山に点在していますが、登山もひそかに人気で二上山にはかつて二上城もありました。山頂から望む浦富海岸や岩美の集落もご覧ください。また土器などは岩美町中央公民館に展示されていますので興味のある方は併せてお立ち寄りください。刳り抜き式(丸太を縦に半分に割って内側を刳り抜き、両端に小口板をはめ込んだ木棺を石で置き換えた石棺の一種)の家形石棺(古墳時代後期の石棺の一種。 長い箱形の石棺に屋根状の蓋がある)です。また石室の床からは希少な銅製の壺鐙(つぼあぶみ)が発見されました。壺鐙は馬具(唐様の鞍具)の鐙の一種で壺を横にしてそこにつま先を入れ乗りやすいようにするものです。自転車のペダルのつま先カバー付きみたいな見た目?だとわかりやすいでしょうか…。岩美町二上山頂にて二上の城と城下岩常集落の文化財を学ぶ鳥取県指定文化財・史跡二上山城址レポート町文化財保護委員の方に案内していただいた話2023年現在36基の存在が確認されており、出土品・遺構の内容は質・規模ともに因幡を代表される後期古墳群とされています。出土土器から、6世紀中頃から8世紀にかけて長期間古墳が造られ、その変遷が追えるとのことで、盗掘されているものの、10号古墳から埋葬施設や残された副葬品からみても古墳群の盟主的存在であるそうです。藪をかき分け、石室の天井部分が無くなった9号墳を真上から石室・石棺を覗いたり、また7号墳では石棺は失われていますがこうもりのいる石室に入ることができました。また、5号墳は、鳥取市の布施運動公園に移築復元されていますが、石室の天井石は31トンという巨大なものです。(その天井石を吊り上げるために、3倍の90トン用の巨大のクレーン車を使ったとのこと。)岩美町内の古墳や出土品は?岩美町内では、駟馳山峠の麓に小畑3号墳。岩美南小学校付近に新井三嶋谷墳丘墓があります。

-

御屋敷石垣遺構を知ろう!鳥取県岩美町長谷集落奥に御屋敷跡の遺構があり、幕末にはここに番所がおかれていました。 今は草に覆われていますが、 以前調査した際の写真を参考に掲載します。築上は中断されたもので垣屋氏の出城、番所、など歴史をたどると色々な言われがあり手法から推測すると江戸時代初期だとされています。因幡誌によると村の奥に四丁西側の山下に一構墟(こうきょ:きょは荒れ果てたの意味)あり、六十七間(約120m)奥行き三十四五間(約63m)なり、今は皆田園となせり。その西角に櫓間の台(城郭内に防御や物見のために建てられた仮設または常設の建築物)と見えて正面六十七間(約12.6m)、奥へ四間(約7.2m)高さ三間あまり(約5.4m)厳重に築城たる切石垣あり、土人(其の地に生まれ住む人)之を御屋敷といふ。此普請半途に主人没落して終に成就せずといひ伝ふ。按するに普請もまて旧き(ふるき)ものとも見えず。垣屋が別荘なるべし、石田か覧に滅亡して事いたさりしならむかとあり、垣屋氏は但馬の名族で鳥取城攻めの戦功により巨濃郡(現在の岩美町)一万石の領主になりましたが、二代目の垣屋恒総の時、関ヶ原の戦いで西軍に味方したため没落し、普請中途で終わったらしいとのことです。谷の奥に琴引城があり、但馬の押さえとしたといわれるからこれと関係したものだと考えられています。恒総のお墓は高野山にありますが、宇治長安寺に遺髪を葬った宝篋印塔(ほうきょういんとう)があり、浦富の桐山山麓東側下には垣屋氏の居館跡と伝えている場所があります。これらの遺蹟(いせき)は浦富にある垣屋初代光成(宗管)の五輪塔等と併せ考えるべきものです。普請とは「普く人に請い(あまねくひとにこい)、力を貸してもらい工事などを進める事」の意味宝篋印塔(ほうきょういんとう)は、鎌倉時代中期以降に各地で造られた石造りの供養塔で、お寺などでよく見られ、方形の階段状の基壇、方形の塔身、笠、屋頂に相輪を載せた塔形で、塔身の四面に古くは梵字が刻まれています。笠の隅飾突起が直立している宝篋印塔ほど古く、反り返っている宝篋印塔ほど時代が新しくなりますこの付近では須恵器片など古墳時代の遺物も見つかるなど歴史深い場所です。須恵器片(すえきへん)は、古墳時代から平安時代にかけて日本で生産された陶質土器(炻器)である須恵器(すえき)の破片で、青灰色で硬く、焼成温度は1100℃前後です。須恵器は朝鮮半島から5世紀初頭に伝わった土器で、貯蔵や供膳などに使われていました。焼き物の分類では「陶質土器」に区分され、。同時期の煮炊きや食器などに使用する土師器とは色と質で区別できますが、一部中間的なものもあります。

-

新井三嶋谷墳丘墓について知ろう!新井三嶋谷墳丘墓 ( にいみしまだにふんきゅうぼ )は弥生時代後期初頭に築かれた方形貼石墳丘墓で、墳丘墓としては国内最大級の規模です。島根県や鳥取西部では四隅突出型墳丘墓が知られていますが、岩美町が位置する鳥取県東部では方形貼石墳丘墓が築かれその中でも最も古くて大型のものがこの三嶋谷1号墳丘墓で、大きな勢力を持つ豪族の存在だけでなく、沢山の人々の暮らしがあったことがうかがえます。墳丘墓は蒲生川中流の左岸、北西方向に伸びる低丘陵の先端部に作られていて、当時墳丘墓の前にはラグーン(潟湖)もしくは低湿地が広がっていたと推定されています。また、墳丘裾部には約12万年前の海岸線を示す穿孔貝(せんこうがい)の痕跡(ニオガイの残した生痕)が残っていて地質学的にも貴重な場所とされています。〒681-0062 鳥取県岩美郡岩美町恩志平成11年度から岩美南小学校建設による緊急発掘調査を行ったところ、 縄文から中世にかけての遺構が発見され、平成23年11月25日に鳥取県指定史跡に登録されました。新井三嶋谷墳丘墓について1号墳丘墓は、弥生時代後期初頭(約2000年前)に造られた初源期の墳丘墓で南北約26メートル、東西約18メートル、高さ最大約3メートルの方形貼石墳丘墓で、盛り土斜面には浦富海岸、蒲生川流域でみられる花こう岩、安山岩の円礫や角礫がびっしりと貼られています。角の取れた丸い石で大きさは拳大から人の頭の大きさくらいです。海岸から石を運んだ人々は何を想いながら運んだのでしょうか?頂部には3基の埋葬施設がありますが、第一被葬者の墓壙(ぼこう:墓穴)は大型で5.6×5.3mの方形をしていて、木棺陥没抗に溜まった土とみられる黒褐色土層が2つ並列していることから2体が同時に埋葬されたと考えられ、その他の2基と併せて少なくとも4人-6人の埋葬があったと考えられています。またこの黒褐色土層からは破砕された壺・高坏・器台など土器のかけらも見つかっていてお墓の上で土器を砕いてばらまく祭祀を行った跡も確認されています。その隣にある2号墳丘墓は、一辺推定約11メートルの方形墓で組み合わせ式木棺2基の埋蔵施設が確認されていますが石は貼られていません。新井三嶋谷墳丘墓は他の方形貼石墳丘墓とは違って方形の隅部へ続く石列があったり、墳丘の上下で石の大きさや梁型を変えたりと石の貼り方に特徴があります。また、同時に2つの棺を埋葬しているのは弥生時代のお墓ではここ新井三嶋谷墳丘墓だけです!墳丘墓は木棺の内部を調査しないまま墳丘全体を土で覆い、石を貼って発掘時に近い形に復元したのでどのような棺が埋められていたかなどの詳細は不明ですが、未来の発掘調査で詳しい王墓の実態がつかめる可能性を遺しています。古墳は現世の人々に色んな事を伝えてくれる宝物ですね墳丘墓と古墳の違いは?昔の人のお墓は古墳と呼ばれて前方後円墳などが有名ですね。墳丘墓も昔の人のお墓に変わりはありませんが、弥生時代に作られた区別として墳丘墓と呼んでいます。弥生時代ってどんな時代?人々が食物を得る方法が縄文時代の狩りや採集から稲作へ移った時代で稲作と共に金属器も伝わって銅鐸を中心とした青銅器や鉄の道具が使われ始めました。この稲作により豊作不作、人々の身分の差をもたらし力のあるムラは弱いムラをしたがえ、クニという大きな集団になり、クニをまとめる人物が王のような存在になってきました。このクニが国になっていくのが次の時代、古墳時代です。岩美町には遺跡が沢山!岩美町では古墳時代の高野坂古墳公園(町史跡)、小畑三号墳・一号墳(穴観音)町保護文化財も見学できます。新井遺跡:新井橋付近、弥生土器・石包丁・石斧など出土新井三嶋谷墳丘墓:圏内で最も古い弥生時代後期初めころの王墓新井古墳群:総数70基、岩美町最大の古墳群、新井1号墳(前方後円墳/15m)新井53号墳(前方後円墳/28m)太田古墳群:総数23機、太田22号墳(前方後円墳/31m)新井出土銅鐸:昭和27年1月13日新井上屋敷で果樹園の施肥中に発見→京都国立博物館新井三嶋谷・南谷古墳群:古墳群中期の古墳群 箱式石棺 木棺墓条里制の痕跡:701年大宝律令 律令国家 口分田(本庄・広岡・高山)条里制とは、8世紀ごろの土地区画制度で、班田制を円滑に運営するために行われました。長さの単位である「町」を基にして土地を6町間隔で縦横に区切り、横(東西)の列を「条」、縦(南北)の列を「里」と呼びました。1町が約109メートルなので、6町は約654メートルになります。口分田(くぶんでん)とは、中国の唐の均田制や日本古代の班田収授法で、農民に終身貸与された耕地です。戸籍に基づいて6歳以上の男女に貸与され、収穫物の約3%を田租として徴税されました。

-

二上城の歴史を知って二上山を登山しよう!鳥取県岩美町の二上城址は平成10年(1998年)4月21日に鳥取県指定文化財となりました。非常に険しい独立峰の標高346mの二上山にあった二上城は、圏内でも有数の大規模な山城で山名時氏によって、文和年間(1352年-1355年)に築城され、南北朝時代から室町時代中期にかけての約120余年、因幡国の守護所とされていました。歴史は様々な諸説がありますが、守護所が布勢天神山城へと移行したことにより、二上山周辺は荒廃し、村民は但馬山名氏(山名の総領家)に窮状を訴え、但馬山名氏一族の三上兵庫頭豊範を城主として迎え…山が険しく不便だという理由で番兵のみを残し新井の後山に道竹城を築いたこととその後時代の争いにより結果廃城したという説があり、未だ研究は続いているようです。二上山と二上城址の現地学習をしました以前、いわみガイドクラブで登山した際のレポートです。岩美町二上山頂にて二上の城と城下岩常集落の文化財を学ぶ時代背景や周囲の状況等概略を理解したうえで出発、駐車場から広域農道を約50m上って登山口に入り、そこから山道へ入ります頂上「一の平」は100m四方と広く、岩美町はほぼ見渡せ、時氏がここに堅固な山城を築いたのも頷けます。この地は但馬と因幡の境目の城であり、位置的にもこれ以上の場所はないと思われます。堅固な山城は防御にも優れていましたが、生活をするにはとても不便で山名時氏はいつしか平地に降りてしまうことになります。それでも、二上の城は戦国末期まで続いたようで「二の平」では、その時代の食器などの遺物が見つかっているそうです。二上山登山と歴史学習の写真一覧町文化財保護委員の松本美佐子さんをお招きして城の遺構や歴史解説して頂きました。貴重なお話ありがとうございます。城跡ルート図を配布していただき、二上山に登り二上城跡などの歴史を学び一の平、一の平からの扇ノ山方面、網代港、桐山城跡、羽尾岬、金峰山方面。一の平、一の平の帯曲輪、ニの平、二の平から岩常集落を眺めました。二上城は南北朝時代から室町時代中期にかけての因幡国の守護所として山名時氏により築城されたとされ、平成10年に鳥取県指定史跡となりました。写真は城跡の図とルート(今回は緑色のルートの往復:赤いルートはいま通行禁止)です。築城された時代、山は守護所という役割で様々な苦悩や緊張もある場所で荒廃してしまう歴史を経て、現代はこのような美しい岩美町の山並みや集落、海岸をゆっくり眺めながらありがたい気持ちにもなります。写真からでも岩美町の素晴らしい自然と比較的穏やかな暮らしは先代が乗り越え、守られてきたのだと思えますし、その地の歴史を学ぶことで尚更感じます。常智院・二上峯地蔵(町保護文化財)も併せてごらんください。

-

露軍将校遺体漂着記念碑を訪ねよう露軍将校遺体漂着記念碑は、明治38年(1905年)5月27日に終わった日本海海戦のバルチック艦隊撃滅の時、約3週間後に、田後港の沖合で発見されたロシア将兵遺体を漁師が港へ連れて帰り、敵国であれど同じ人間だ、仏になったなら丁重に供養するがよかろう、と判断し地元の村民が葬儀を営み、埋葬したことを記念しています。(のちに詳細解説)露軍将校遺体漂着記念碑は鴨ヶ磯展望台から階段を降りて、城原海岸へ向かう方向(右)に歩き、椿谷に入る手前の遊歩道にあります。現地の案内版との差異もあり、鳥取県の調査による情報の補足にもなりますが、明治38年6月17日に田後港から2〜3キロ沖を25歳くらいに見える1遺体が(漂流)しているのを漁師さんが連れ帰り露軍だという事は着衣でわかりますが氏名などは不明でした。また翌日、出航した船が1遺体を見つけ、港に帰港する船に預けた、との事です。着衣の遺留物から氏名は判明しており年齢は35歳くらいに見えたそうです。更に6月27日には城原海岸の洞窟に30歳くらいの着衣の無い1遺体が漂着していて、この遺体も椿谷に葬られたと思われます。 そのことから発見日はすべて別日で計3遺体が埋葬されました。この際、田後は網代との村境、敵国の遺体をなぜ…と言う事で賛否に分かれることは人の感情としては当然のことで…村の意見は割れたことは事実です。しかし、冒頭に書いたように『敵国であれど同じ人間だ、仏になったなら丁重に供養するがよかろう』という結果を出し、村境に埋葬したようです。その後、日本政府(軍部)はロシア兵の遺体(対馬 山口 島根などの漂着、捕虜の死亡)を全国3ヶ所の外国人墓地にまとめるとし、椿谷の遺体は掘り上げて長崎のお寺に移しました。また6月26日に羽尾の海岸にも30歳くらいとみられる1遺体の漂流が発見されました。隣海院で法要をして羽尾村の共同墓地に埋葬しましたが、山陰線路敷設の為山側に移動しました。墓石は今も残っており、毎年のお盆とお彼岸には花が手向けられています。平成 6 年 5 月に埋葬地付近に「露国軍人碑」を建立しました。この遺体も長崎に送られたと思われますが、県に記録はありません。 なお、長崎のお寺は昭和20年の原爆で破壊し多数の墓碑が消滅し、鳥取から改葬されたロシア兵を確認することはできない状況になってしまいましたが平成8年に再興され、外国人墓地『稲佐悟真寺国際墓地』に慰霊碑があります。悟真寺(ごしんじ)は長崎県長崎市にある浄土宗の寺院で正式名称は終南山光明院悟真寺です。本尊は明国由来と伝えられる阿弥陀三尊像で長崎市に現存する最古の寺院です。所在地: 〒852-8008 長崎県長崎市曙町6−14露軍将校遺体漂着記念碑建立と交流までの歴史その後、昭和37年に村民の「人類愛」の精神を顕彰するため、初代国連大使で岩美町出身の澤田廉三さんによって鴨ヶ磯海岸の椿谷に露軍将校遺体漂着記念碑と碑文石が建立されました。澤田夫妻の精神である母子愛・祖国愛・人類愛の『三愛』のひとつです。しかし、時が経過するにつれ、この人間愛という出来事や露軍将校遺体漂着記念碑があることを知らない若い人たちが増えてきました。澤田廉三さんの遺徳をしのび、このまま葬ることは同郷の一人として、また日本人として許されない!っと感じた岩美町浦富出身の和田麻太郎さんが、岩美町の郷土文化研究会会長の吉田正博さんと相談し、全国の人に広く知ってもらい、ソ連(ロシア)と文化交流をし友好を深めたいと決意し活動をし始めたのが昭和62年の事です。外務省や日本対外文化協会、ソ連大使館(当時)、領事館などにこの話を持ち掛け走り回りました。その成果もあり翌年昭和63年5月15日に露軍将校遺体漂着記念碑の前で慰霊祭が開催しました。慰霊祭にはソ連大使館のY・D・クズネツォフ公使夫妻とソ連国営ノーボスチ通信社東京支局長のアレクセイ・K・バンテレーエフ夫妻が参列し、83年ぶりに戦死した2人の将兵をしのびました。この日は田後小学校、岩美中学校、岩美高校のブラスバンド隊の演奏で温かく歓迎し、遊覧船にて浦富海岸の観光、浦富小学校にて子どもたちが描いた絵の贈呈、陸上地区の勝海院での法要、そして、この碑を建立した澤田廉三さんの遺品展を鑑賞しました。さらに同日、『祖父が露兵を埋葬した』という浜坂の吉田さんが静かに待ち望んでいました。思いがけない告白に驚いたクズネツォフ公使は祖父の写真を見ながら何度も握手を交わしたそうです。後日、『今日のソ連邦1988年6月15日号』にアレクセイ・K・バンテレーエフさんにより慰霊祭に参列されたことにについての記事が発行されました。開催にかかわった人たちへの感謝、岩美町、田後の人々が誇りに思う『人類愛』についての受け止め、この気持ちを現代も日ソ(当時)という隣り合う両国民の友好善隣関係の確立と強化に受け継がねばならないと強調し、クズネツォフ公使は日本海で戦死したロシア人水兵の慰霊に寄せられた配慮に心から感謝し、ソ連と日本の岸を洗うこの海は隣国民同士の友好と協力の海となり、慰霊碑と、今回の行事は相互関係のシンボルになると確信すると述べたそうです。その後、5年毎にロシア外交官が訪れ献花を行う「露国将兵慰霊祭」が催されています。(現在※ウクライナとの戦争により中断しています)私たちは露軍将校遺体漂着記念碑までのガイドも行っていますのでよろしければご活用ください。ブログレポート:岩美町のロシア兵漂流記念碑のガイドを行いました。和田麻太郎さんが拓いた友好関係記念碑に関しては澤田廉三さんの名が連なっていますが、この慰霊祭による友好関係を拓いた立役者は岩美町出身で東京で家具製造業を営んでいた和田麻太郎さんです。和田さんは岩美町浦富出身で大正3年の14歳の頃に大阪に出てなんとか仕事を開拓し、工場を構える経営者になりました。一度浦富に戻ったのが昭和16年、しかしその後17年に、東京に上京しました。商店を構えるべく準備をした矢先に戦争の招集を受け、店をたたむことに。しかし、視力検査におち、その日に除隊、また東京に戻って目の前に思いつく仕事をしながら終戦まで様々場所で難を逃れながら戦後の苦しい状況も乗り越えて生き延びてきました。(除隊された際に戦地に向かったグループは全員行方不明で還らぬ人になったそうです)和田さんは岩美町への郷愁は強く、都心部で仕事で成功していく一方で常に岩美町のために何かできないかとばかり考えていたそうです。岩美町に桜やアジサイを贈ったりと出来ることを重ねていました。戦後昭和27.8年ごろ、日米関係が深まるにつれ、ソ連とも交流しなければ…と思いつき、ソ連大使館を日参し、当初は子供同士で絵の交換などができないか?など考えていたそうです。なかなか思うようにいかず、時が流れて昭和62年の事、里帰りした際に、知人でもあった澤田廉三さんが建立した記念碑が人々に忘れ去られ、草に覆われる状態になっていたころ、長い月日をかけてきっかけを掴み、この慰霊祭への熱意が行動に現れました。余談…桐山城跡に公園を創ろうと計画したこともあるそうで、この意思は現在、いわみガイドクラブの油浅会長が引き継いで毎年登山道整備など一人でもコツコツしている!けどメンバーが高齢化で継続が厳しいということも知っている…涙と、話は戻り。慰霊祭にソ連大使館を招待したい!という和田さんは何度もソ連大使館に出向き、大使館から承諾が出たものの現実的に迎えることが難しかったのです。慰霊祭を実行しようとする頃はソ連が崩壊、ロシアへ移行する時期にあたりました。 ソ連の公使が鳥取県にしかも岩美町を訪れる事は当時とてもとても大変な事でした。公使夫妻に万一の事があってはいけないのは当然ながら、その警備は県には経験のない事です。(県は実のところ実現は反対したいと思っていたらしいです)しかし和田さんの熱い想いを受けた岩美町の郷土文化研究会会長の吉田正博さんが、小さな田舎町にソ連大使館を招くなんて叶わない願いだとわかりつつも行動に移したのです。その行動は岩美町長に直談判としてあらわれ、やっとの思いで実現したのが前述の慰霊祭です。その後、岩美町ではウラジオストクに桜並木を作る運動(苗木200本)や医薬品や食料を送るための町民からの募金(155万円)など独自で交流活動を行っていました。このことを知っている町民ももう少ないでしょう。このように日ソ親善を深め続けた岩美町は東京でゴルバチョフ大統領の歓迎レセプションが行われた際に当時の沢徳次郎町長が出席しました。小さな町の町長が国際的な場に参加できるのは本当に稀なことです。和田麻太郎さんは日本対外文化協会から感謝状を贈られるなど日ソ友好関係に尽力し、1989年7月4日に天に召されました。和田麻太郎さんは人類愛だけでなく、岩美町にもたくさんの桜を贈り、学校の図書館には本を進呈し、郷土愛にあふれていました。自身の戦争体験をつづった『平和への祈り』や『故郷の夢を見た』という著書があります。岩美町が空襲に遭った時の体験談含む平和への祈りを読んだ感想はあらためて記載します。チ号演習とグラマン戦闘機の岩美駅襲撃2025年4月、どなたかが碑に献花されていました。

-

鳥取県民の戦時中の暮らしを知ろう1945年8月15日に第二次世界大戦(太平洋戦争)が終戦しました。鳥取県・岩美町でも戦争の影響があり、出征、勤労動員、学徒動員、軍国少年団、挺身隊、チ号演習とグラマン戦闘機の岩美駅襲撃など国民一丸となり戦争を経験した歴史があります。孫や子に伝えたい戦争体験(書籍)によると、上巻では戦場体験、シベリア抑留、大陸からの引き揚げ、満州開拓団、青少年義勇軍としての体験談、下巻では鳥取県で過ごす戦時中、勤労動員の体験、国民学校の思い出、空襲や被爆、事故や事件など個人の手記が掲載されています。岩美町出身の初代国連大使の澤田廉三さんの妻である澤田美喜さんの疎開生活でのチ号演習ともリンクすることもあり、複数の方の体験談を読んでいくと繋がりが見え、よりいっそう理解することができます。勤労動員・学徒動員・軍国少年団学生ながら勤労動員として呉や舞鶴へ海軍工廠として戦艦、潜水艦、小戦闘機、魚雷の制作や電気系統の修理や保守を行ったり、鳥取県内では体力検定として千代川の西から河原の国民学校まで砂袋を背負って22㎞の行軍競争をしたり、雪の浜坂から鳥取砂丘を歩く訓練をしたり、食糧増産隊として校庭や空地の開墾、食物の栽培等を行いました。また、小学校の子供(手記によると当時8歳のケースもあり)でも夏休みもなく、学校の授業も減り、特攻の練習場でもある湖山飛行場や道路の整備作業でローラーを引いたり、ススキの穂を採取して兵隊さんの浮袋の材料や、軍馬の飼料にしたり、イナゴを捕獲して兵隊さんのたんぱく質という栄養食糧を採取する日々だったようです。鳥取に居ながらにして軍国少年団の子供たちも兵隊さんたちの為に!と長距離歩いたり川を越えてススキや松根油の採取に精を出し、松の根が採取出来ないと帰れないので、苦労して掘り起こした時には担任の先生とクラスメイトで喜びの声を挙げたり、兵隊さんの為の防寒帽を作るために兎の皮を採取することもあったようです。松根油は飛行の燃料に使えるとして採取されましたが大規模な実用化にはならなかったようです家族を待つ女性や挺身隊鳥取で父や夫、兄弟や子供を戦地に見送る女性たちの暮らしは、出征により人手不足となった地域の農家さんの果樹栽培や稲刈り作業、芋などの穀物栽培を、時には牛や馬を使いながら力仕事もこなし、男性不在を補っていました。東京や大阪で空襲に遭った人たちが鳥取駅に溢れている頃、兵隊さんのお見送りや遺骨の出迎えなどをし千人針、慰安袋の作成、出征家族の安全祈願の寺社参り、こどもと同様、イナゴなど食材採集、塩づくり、チ号演習のための掘削作業に勤しみました。また、挺身隊として兵庫県の方の縫製など軍需工場で労働するひともいて、空襲警報で1日に何度も防空壕に避難するために仕事が1-2時間しかできない日などもあったようです。また花嫁修業といういわゆる無職状態だと挺身隊に招集されるため、それを避けるために地元で教師や事務職など就職をする女性が増え、戦争が終わるころには男性教師も戦地に出ていたためほぼ女性教師だった学校もあるようです。昭和18年には鳥取地震もあり、復興のための物資も思うようになく、戦地に送るものも、自分たちの日々の必需品もどんどん足りなくなり苦労を重ねたことは大いに想像できますね。書籍によるとこどもの内からお国のためにと身体を酷使して働き栄養のある食事をとることもなかなかできない中、皆で協力し合って日本を守っていたこと、暴力がある教育やしつけ、終戦で無気力になってしまったこと、その後の教育がガラッと変わってしまったこと、女性が一生懸命男性不在の中で働いてきたこと、戦争という渦の中で葛藤してきたことなどを手記で読むと、様々な思いが巡ります。鳥取県編・孫や子に伝えたい戦争体験2025年の段階で、第二次世界大戦(太平洋戦争・大東亜戦争)が終戦して80年になります。戦争の記憶が鮮明にある方はおよそ85歳以上の方になりますので、だんだんリアルな声を聞くことができなくなります。戦争時の生活、戦地での体験は思い起こすことが苦しい人、命を落とした仲間を想うと自分は生きてていいのかと激しく自責の念を持つ人、話したくない人、話せない人、戦争が無い今、知る必要が無いと口を閉ざす人もいらっしゃるのも承知です。その中で貴重な体験談を時を重ねて告白してくださったこと、それを引き継いでいくことが大切だと思います。鳥取県立公文書館・鳥取県にて発行されている鳥取県編・孫や子に伝えたい戦争体験、是非お読みください『孫や子に伝えたい戦争体験』詳細と購入できる場所一覧(鳥取県HP)ネット通販での購入はこちら(とっとり電子申請サービス)

-

鳥取地震について学ぼう鳥取地震は、1943年(昭和18年)9月10日に鳥取県東部で発生したマグニチュード7.2の地震です。この地震は浅い震源で、鳥取市では震度6(当時の最大震度)を記録しました。鳥取地方を襲った大地震は、多くの尊い命を奪い、町や村に甚大な被害をもたらしました。当時の困難な戦時下にあって、被災された方々のご苦労は計り知れないものであったと存じます。ここに改めて犠牲となられた方々のご冥福をお祈り申し上げるとともに、被害に遭われた方々、そのご遺族の皆さまへ、心からのお見舞いを申し上げます。また、この歴史を風化させることなく後世に伝えてゆくことが、復興後に現代を生きる私たちの責務であると考えております。鳥取地震の概要発生日時: 1943年9月10日、午後5時36分震源地: 鳥取県東部、鹿野-吉岡断層震源の深さ: 約1キロメートル規模: マグニチュード7.2震度6というのは当時の最大震度であり、実際の被害の様子を現在の定義に合わせると、広範囲にわたり家屋倒壊が30%以上になることから推定7はあったのでないかといわれています。被害状況(『鳥取県震災小誌』より)人的被害: 死者1,210名、重軽傷者3,860名建物被害: 家屋の全壊13,295棟、半壊14,110棟、全焼289棟、半焼10棟倒壊焼失面積:30,528 ヘクタール火災: 地震後に火災が発生し、木造家屋が多かったため被害が拡大地域への影響: 鳥取市を中心に甚大な被害が広がり、古い町並みの大半が被災※被害総額は、公共建築、土木、耕地、林務、農水産、畜産、商工関係をすべて合わせ、概算で約1億6千万円鳥取地震による岩美町の被害鳥取県岩美町では、海岸の島々、海岸沿線の倒壊(例:鴨ヶ磯の太郎兵衛島の洞門の天井が崩れて離れ岩になる)、岩井温泉の温度が上昇するなどの変化があり、岩美町の被災者は下記になります・倒壊焼失面積 6,925ha (約4分の1)死亡重症軽傷83人43人222人(このデータは参照元により差異がありますが、当サイトでは鳥取地震について | とっとり災害記録伝承ポータルを参照しています)上記の被災者人数には、荒金鉱山の被災者も含まれています。地震発生直後、荒金鉱山で鉱泥を溜めていた堰堤が決壊し、およそ4万3千立方メートルの鉱泥が流出しました。この泥流は堰堤直下に位置していた朝鮮人労働者の宿舎や荒金集落を直撃し、朝鮮人労働者とその家族28名、日本人37名、合わせて65名が犠牲となりました。発生後、鉱山労働者や地元住民による懸命な収容作業が約2カ月間行われましたが、現在もなお32~33名の遺骨が鉱泥の下に眠ったままです。特に、朝鮮人労働者の宿舎は堰堤直下にあったため、泥流の最も深い部分に埋まってしまい、発見された遺体はわずか2体にとどまりました。犠牲者を追悼するために日本鉱業株式会社が1948年(昭和23年)に慰霊碑を建立し、地元住民たちによる慰霊祭が毎年9月10日に行われるようになりました。1988年(昭和63年)には、犠牲者の祖国を遠望する位置に慰霊碑が移築されました。また、1990年代以降、在日本大韓民国民団鳥取県本部と在日本朝鮮人総連合会鳥取県本部が共同で朝鮮の伝統的儒教式に則った祭祀(チェサ)を行って、犠牲者を慰霊する活動が続けられています。※1990年には鉱泥から掘り出されて地元の寺におさめられていた朝鮮人犠牲者1名の遺骨が、韓国の中部・忠清南道天安市にある国営墓地「望郷の丘」に納骨されました。荒金鉱山犠牲者慰霊碑 (鳥取地震犠牲者供養塔)〒681-0055 鳥取県岩美郡岩美町荒金360その後の記録的な地震鳥取県西部地震鳥取県西部地震は、2000年(平成12年)10月6日に鳥取県西部で発生した地震で、マグニチュード7.3を記録しました。この地震は、震源の深さが約9キロメートルと浅く、鳥取県日野町や境港市では最大震度6強を観測しました。発生日時: 2000年10月6日 午後1時30分震源地: 鳥取県米子市南方約20キロメートル規模: マグニチュード7.3震度: 最大震度6強(日野町、境港市)人的被害: 幸いにも死者は出ませんでしたが、重傷者31人、軽傷者110人が報告建物被害: 全壊394棟、半壊2,494棟、一部損壊14,134棟ライフラインへの影響: 停電や道路の損壊、鉄道の不通などが発生液状化現象: 境港市などの沿岸地域では液状化現象が発生し、港湾施設に大きな被害この地震は、人口密集地ではなく山間部で発生したため、人的被害が比較的少なかったとされています。また、鳥取県では地震の2か月前に防災訓練を実施しており、その成果が迅速な対応に繋がったと評価されています鳥取県中部地震鳥取県中部地震は、2016年(平成28年)10月21日に鳥取県中部で発生した地震で、マグニチュード6.6を記録しました。この地震は浅い震源で、倉吉市、湯梨浜町、北栄町で最大震度6弱を観測しました。以下に詳しく説明します発生日時: 2016年10月21日 午後2時7分震源地: 鳥取県中部(三朝町付近)震源の深さ: 約10キロメートル規模: マグニチュード6.6地震の種類: 左横ずれ断層型人的被害: 幸いにも死者は出ませんでしたが、重傷者8人、軽傷者17人が報告建物被害: 全壊18棟、半壊312棟、一部損壊15,078棟文化財への影響: 倉吉市の白壁土蔵群では漆喰壁が剥がれる・倉吉市の田内城麓にある岩阿弥陀釈迦堂は落石により全壊などの被害が発生ライフラインへの影響: 水道施設や公共施設が被災し、一部地域で避難生活が続きましたこの地震は、活断層が確認されていない地域で発生したため、専門家の間で注目されました。また、震源付近では短周期の揺れが卓越しており、屋根瓦や壁の損壊が多く見られましたが、家屋の倒壊は比較的少なかったとされています。鳥取県では迅速な対応が行われ、被災者支援や復旧作業が進められました。また、観光業への影響を最小限に抑えるため、「がんばろうプロジェクト」などの取り組みが実施されました。京都大学の西村卓也准教授と東北大学の遠田晋次教授によれば、山陰地方では地盤が年間約3~4センチ東方向に移動していることが確認されています。このため、ひずみが蓄積しやすい地域が島根県東部から兵庫県北部にかけて帯状に広がっており、この地帯は地震が発生しやすい地域として注目されています岩美町では過去の地震の教訓を伝承し、町内会ごとで避難訓練をしたり、被災時に炊きだしをする事になった場合にどうするか?など地域の助け合いについて話し合っています。鳥取地震に関する資料鳥取地震に関する資料は鳥取県立公文書館や鳥取県立図書館、鳥取県立博物館などで閲覧できます。とっとりデジタルコレクションで【鳥取地震】で検索すると14件ヒットするのでぜひ調べてみてください。とっとりデジタルコレクション【鳥取地震】

-

牛ヶ峰神社の歴史を知っておまいりに行こう!牛ケ峯神社の創立は朱鳥3年(689年)6月18日に伊勢内宮より勧請され、但馬国では越坂村・内山村・海上村(現新温泉町)因幡国では洗井村・鳥越村・銀山村(現岩美町)の二国六か村の氏神とされていました。牛ケ峯神社は但馬、因幡の牛の守護神でもあり、日本神話では五穀をつかさどる神、食物の神とされています。牛ヶ峰山は扇ノ山の北にあり鳥越火砕岩層からなる独立峰でふるさと兵庫100山の一座です。かつてはこの山を越えて両国を往来する「牛ヶ峰越」という峠道がありましたが、現在は兵庫県側だけに登山道があり実際に蒲生トンネルを抜けて兵庫県側から牛ケ峯神社にお参りをしたあと頂上に登頂したら標高は712.8mと記されていました。例祭日: 7月18日祭神:保食神(うけもちのかみ)/五穀をつかさどる神。 食物の神所在地:兵庫県美方郡新温泉町越坂1095牛ヶ峰山の周辺の人々の暮らしと歴史牛ケ峰山は以前は金鳥山といわれていましたが、遠く(岩井方面)から見た風景が、牛の寝ている姿に似ているところから『牛ケ峰山』と呼ばれるようになったそうです。時折キツイ登り箇所はありましたが、ネットで調べると藪山と書いていたので覚悟した分、トレイルはしっかりしていたので登りやすかったです。(想像よりは…という意味で…山は山ですので個人差はあります。)牛ヶ峰山では9世紀半ばに但馬側の山が半分崩れ、大半が滅却した後に再建し反映しましたが、度々兵士の反乱により焼却したそうです。(金烏山牛峯寺も最期は自ら火を放ち、名物であった大鐘の焼失とともに寺は滅亡しました)その後、源頼朝が河原山興福寺という一宇を建立して武運長久を祈り、室町時代初期には足利尊氏も参拝し、寄付もあり42カ寺の大霊場となり長い間発展したそうですが、羽柴秀吉が鳥取征伐の際に寺領奉還を命じた際に僧たちがそれを受け入れず敵対したために攻略され打ち壊されてしまったそうです。その後、宝永4年(1707年)に但馬と因幡の両氏子により再び社殿が造営されました。(棟札が原因で争いになる…)享保年間では遷宮でももめ、天明年間には大鐘の修繕費について但馬は用意できるが因幡は出来ない、じゃあどうする?などといったこともあり長くもめたそうです。遷宮(せんぐう)とは、神社の本殿の造営または修理の際に、神体を従前とは異なる本殿に移すこと明治に入り、神仏分離が行われて牛ヶ峰神社となり、但馬は但馬牛、因幡は因幡牛とそれぞれ牛の産地であり、牛の守護神として両国の畜産農家の信仰を集めました。祭礼日には(現在7月18日)牛を飼っている家は必ず一人以上は参拝し、本社でお札を受けて帰り、木札はお守りとして牛の首につるし神の札は牛舎の柱に貼り付けるのが常で、参道に生える熊笹を数本刈り取り、御祈祷を受けて持ち帰りそのササを牛に食べさせると雌牛が生まれると言われ今でもこの風習は受け継がれているようです。実際に参道を登っている途中、若いササを見受けました!鳥取県側の山麓の岩美町鳥越地区には、地元の氏神として蔵王権現が鎮座しています。牛ヶ峰山の民話について今は登山する人も少なく、丑年の時に若干登山者が増える程度ですが、かつて山頂の寺社は「山陰三大権現」のひとつとされるほど栄えていたそうです。牛が峰山には大蛇にまつわる民話があり、岩美町・温泉町それぞれにあります。上記の写真は岩美町中央公民館に展示されていました。

-

真名神社の歴史を知ろう!鳥取県岩美町大字真名に位置する真名神社は石の鳥居をくぐると山を登るように石の階段があり手すりは設置されています。創立年代は不詳ですが、『因幡誌』には「摩那村(或は真名に作る)氏神摩那大明神」と記されていて鳥取藩の記録によると白地村の枝村だったそうです。明治初年に「真名神社」と改称されました。大正6年には御湯神社に合併されましたが、昭和25年に分離され、現在の社地に社殿が再建されました。祭神は猿田彦命で、例祭日は4月11日と10月11日です例祭日:4月11日・秋祭10月11日祭神:猿田彦命(さるたひこのみこと)/交通安全、教育の神や方位除け、五穀豊穣、事業開運所在地:鳥取県岩美郡岩美町真名近隣には岩美の5つの窯元のひとつである真名焼の工房があります。

-

美取神社の歴史を知っておまいりにいこう!美取神社は鳥取県岩美郡岩美町太田166に鎮座し、神社の鳥居の手前右手に、珍しい赤レンガの玉垣がある建物があり、改修かなにかの工事の際に、大工さんが、親切にしてくれたお礼ということで施工してくださったという説があります。(実情は要確認です)祭神は大物主神 で、例祭日は4月9日で麒麟獅子舞が奉納されます。。大物主は稲作豊穣、疫病除け、酒造り(醸造)などの神として信仰を集め、江戸時代には緑大明神と呼ばれていました。鳥居には太神社と記載され奈良県の大神神社を祀った大田田根子の子孫が、此処に住んでこの神を祀り、大神の『神』を取り、『大神社』から太田地区の名をとって太神社となった説があるようですが、その他の諸説もあり…。大正6年12月に本庄地区の北野神社の天満宮菅原道真、八幡宮三上豊範 を合祀しました。美取神社の歴史については一般的には情報が少なく、ガイドクラブで地元の人たちから情報を聞き取りしたりしたことなどをガイド時に解説させていただいています。例祭日:4月9日祭神:大物主神(おおものぬしのかみ・大国主命と同じ)/稲作豊穣、疫病除け、酒造り(醸造)などの神、商売繁盛、開運厄除け、交通安全の神菅原道真/(すがはらみちざね)/学問の神様(学業成就)厄除け、病気平癒、良縁、冤罪を晴らす、正直・至誠、農耕、芸能三上豊範:山名氏一族の三上兵庫頭豊範は道竹城の城主所在地:岩美町大字太田166美取神社の写真本庄観音堂・太田薬師堂・嶋根の水吉田達男顕彰碑きなんせ岩美道竹城跡と三上兵庫頭の宝篋印塔

-

永明寺について鳥取県岩美町新井の永明寺は道竹城の跡地に瑞應山本光寺の退居寺(隠居寺)として1652年(承応元年)に開創され、明治初期には瑞松山景福寺の隠居寺の地霊山香林寺(浦富)を合併しました。香林寺は曹洞宗通幻派の開祖通幻禅師生誕の地です。また通幻禅師と仙英禅師の「追遠碑」の掛軸も岩美町から永明寺に移されています。また地域活動の一環として座禅や写経、祈祷、仏前結婚式、演奏会、展示会なども執り行うことが可能だそうです。詳細・ご相談は永明寺に直接お問い合わせください。鳥取県 曹洞宗 松風山 永明寺鳥取県岩美郡岩美町新井2100857720777永明寺は因幡薬師霊場 第26番札所です。永明寺の薬師如来像の由来(因幡薬師霊場 第26番札所)(因幡薬師霊場とは、鳥取県で薬師信仰が盛んである地域に所在する30の霊場寺院で構成されています。)永明寺では住職がお庭を管理されていて、栽培している鳥取藩主池田家にゆかりがある大名蓮(一天四海)が夏に開花します。永明寺が住職として兼務している長谷寺には岩美町保護文化財の鳥取藩主池田家・紀州徳川家より長谷寺に寄進された大名蓮の襖絵があります。永明寺と長谷寺の関係については永明寺のブログをお読みください。永明寺と長谷寺の関わり

-

岩美町宇治の長安寺を知ろう!鳥取県岩美郡岩美町宇治の長安寺は曹洞宗のお寺で、平安時代、岩井温泉を開湯されたとされる藤原冬久の菩提寺として建立され、その後は荒れた状態になっていましたが江戸時代に本光寺の末寺(まつじ:本山の支配下にある寺院のこと)として再興し、またその後荒廃し現在は集落の方々に管理されています。境内には浦富にかつてあった桐山城の2代目城主垣屋恒総(垣屋隠岐守恒総)の宝篋印塔(全高約120㎝・台座40㎝)が祀られています。因幡誌には長安寺境内、左の方の切岸の上にあり、高さ4尺余の宝篋印塔これなりと記されていてその位置は現在も変わっていません。豊臣氏の家臣だった垣屋隠岐守恒総は垣屋播磨守宗管の子で親子2代、秀吉公に従って因幡に来て桐山城に入りました。垣屋播磨守宗管の死後関ヶ原の戦いで西軍について破れ、紀州高野山で自害しました。光明院にお墓があり、ここ長安寺には遺髪が葬られています。法名:学窓院殿消雪宗圓大禅定門この宝篋印塔は昭和49年4月11日に町の史跡に指定されています。鳥取県岩美郡岩美町宇治609桐山城には垣屋の家臣がいましたが自害の報告を受けて、奥様と子供は家臣の手引きにより但馬西の下(兵庫県豊岡市日高)におちました。また、父である垣屋播磨守宗管(光成)の五輪塔は定善寺・垣屋八幡宮に祀られています。木造天部立像(町保護文化財)二体とも長安寺に伝えられる仏像で、様式から推定して平安時代後期のもので現在岩美町内では最も古い木像です。平成13年8月30日に町の保護文化財に指定されました。二体とも損傷が激しく両腕や両足の先が破損していますが東部から足まで一つの材料で作った一木造(いちぼくづくり:1本の木から彫り出す技法)で、一体の像の高さは130㎝で口を開けて左足を上げた姿をしており、もう一体の像の高さは115㎝で口を閉じて右足を上げる姿をしていて、左右対称の形をしています。2024年11月の段階では自由観覧不可のため町内会長の立ち会いで観覧できました木造天部立像(もくぞうてんぶりゅうぞう)とは、木材を用いて造られた天部の仏像で、主に仏教の守護神や武神を表現した立ち姿の像を指します。仏像は大別して如来・菩薩・明王・天部に分けられていますがこの天部は仏教の世界観における「天界」に住む神々で、如来や菩薩を守護する役割を担っていて、仏法の敵と戦うことから多くは甲冑をつけた姿をしています宇治集落を含む岩井地区には通称鬼の碗といわれる白鳳時代に建てられた岩井廃寺に塔心礎(国の史跡)がのこっており、その周辺に破土器や摺り鉢、蓮華文瓦等が出土していて古代ここに立派なお寺があったことがわかります。岐阜県の延算寺に伝わる薬師如来像はもともと因幡国岩井郡岩井山にあった仏像という伝えがあり、こういったことから奈良・平安時代頃には岩井地区周辺に仏教文化が栄えていたことが想定されます。

-

長谷寺について鳥取県岩美町長谷の長谷寺は、1783年(天明3年)に鳥取藩主池田家・紀州徳川家・御三卿田安家・加賀藩前田家などの大名家の帰依を受けて創建された岩美町の貴重な文化遺産であるお寺です。(大名蓮が描かれた襖絵:蓮池図襖は平成20年7月29日に岩美町保護文化財に指定されています)紀州藩主徳川宗直の二女で鳥取藩四代藩主池田宗康公の正室の桂香院殿久姫が帰依した道肝徹要尼和尚のために建立した尼寺で、鳥取藩主池田家の菩提寺のため檀家を持たないお寺であり、現在は新井の永明寺が兼務されて管理や保護、地域活動をされています。長谷寺(0857-72-1790)永明寺(岩美町新井)が兼務されています蓮池図について…各襖の大きさは立て172.5㎝×幅69.0㎝で群青色で描かれた池には太湖石がおかれ、大小高低それぞれ向きの違う蓮葉の中にいくつかの白蓮・紅蓮がのびのびとした筆使いで描かれカマキリやキリギリスなどの昆虫も描かれ気品と情感にあふれています。作者の明記はなく、藩絵師が描いたものと想定され、時代的に小畑稲升かと推測されているようです(定かではない)御霊屋には桂光院はじめ、五代藩主池田重寛、重寛夫人仲姫、六代藩主治道らの位牌が納められ加賀藩前田家など諸大名から寄進された延期や染織品などの資料も伝えられており、長谷寺の寺宝は、鳥取県立博物館に約100品目を寄託されています。(大名蓮が描かれた襖絵・三十三観音像・開山像が2020年7月にアライグマ被害を受けました)

-

天神池と河合谷高原を学ぼう!河合谷高原は岩美町・国府町(現鳥取市)にまたがり、兵庫県に接した高原で面積約900ha(岩美町約30ha)の扇の山から噴出した溶岩からなる 高原一帯は大山火山灰などに厚く覆われ、表土はクロボク(黒い土)溶岩が形成した台地で安山岩でなりたち、袋川と蒲生川の分水嶺であります。標高約1000mからは岩美町の集落、浦富海岸が一望できます。日本の滝百選「雨滝」、扇ノ山・河合谷高原への観光は、令和5年8月台風7号による被災のため、当面の間立ち入り禁止となっています→ 雨滝、扇ノ山・河合谷高原の閉鎖について高原にあるススキは、かつて地域の子供が牛を連れてあがり、草を食べたりする牧場でもあり、藁ぶき屋根の材料としても使われていたそうです。この山道に水路をつけたり、牛を連れて上がったりと生活の中で大変な労力が必要だったのだなと改めて思います。江戸時代の頃から農業用水、生活用水を満たしている天神池は天保の飢饉を発端とし洗井地区出身の寺垣勘十郎氏が40年くらいかけて行った開墾事業として地元では功績を伝えられていますが、老朽化が激しくなり、平成8年から平成12年にかけて修復が完了しました。※寺垣勘十郎氏の碑は鳥越集落にあります。その天神池には休憩小屋もあり(施錠・トイレ無し)、扇ノ山に続いている道もあります。またヒゲノカズラやハウチワカエデの紅葉がみられ、偶然ですが火山礫のスコリアも見つけました。周辺にあるモヘイ(茂平)谷滝の写真も掲載します。

-

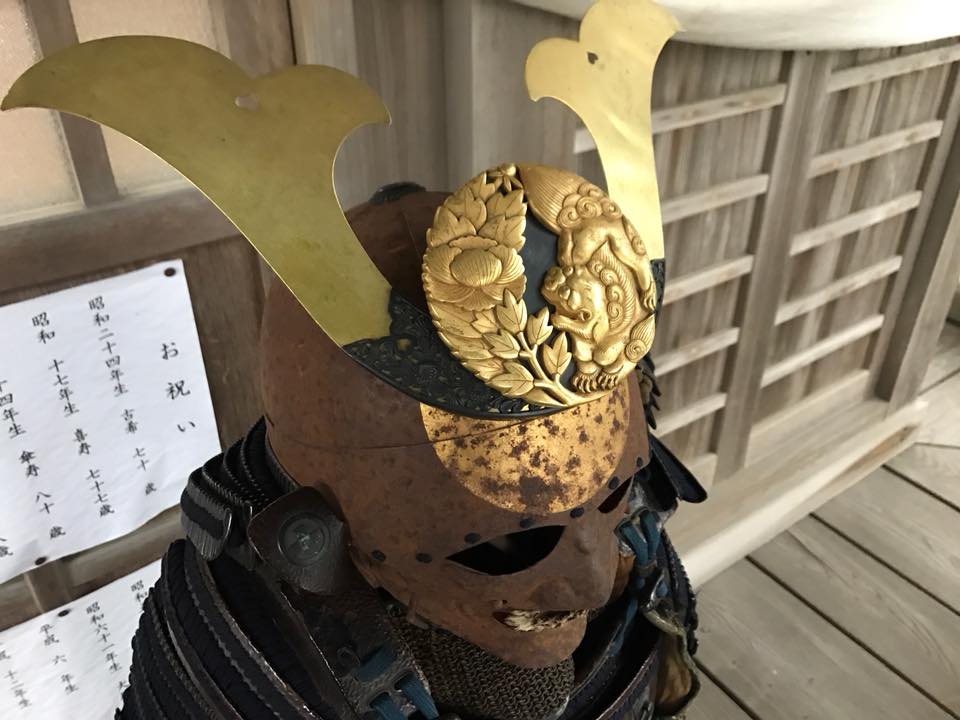

鳥取池田家家老の鵜殿家の歴史について知ろう!鵜殿氏(うどのし)は、日本の氏族の一つで、鳥取藩の家老を務めた一族として知られています。鵜殿氏の起源は、紀伊国新宮の鵜殿村に住んでいた熊野別当・湛増の子孫とされています。熊野別当(くまのべっとう)は、9世紀から13世紀後半にかけて、現地において熊野三山(熊野本宮大社、熊野速玉大社、熊野那智大社)の統括にあたった役職のこと・湛増(たんぞう、大治5年(1130年) - 建久9年5月8日(1198年6月14日))は、平安時代末期から鎌倉時代初期にかけて活躍した熊野三山の社僧(法躰)で、21代熊野別当です。鵜殿氏は、三河国宝飯郡蒲郡(西郡)に移り、鵜殿長善の子である鵜殿長将(上郷家)と鵜殿長存(下郷家)に分かれました。長将の子である長持は今川義元の妹婿となり、待遇が向上しましたが、桶狭間の戦いで義元が討ち死にすると、一族は徳川家康の傘下に入ることになりました。鳥取池田家家老としての鵜殿氏は、長将の子である長祐(長裕)が徳川氏に転属し、柏原鵜殿家を興しました。その後、長祐の死後、宗家から養子に入った長忠が家督を継ぎました。長忠の子である長次は池田輝政の継室・良正院の叔父に当たり、その縁で池田氏に仕えることになりました。鵜殿氏は、鳥取藩においても重要な役割を果たし、特に4代目の長春と11代目の長発は学問に秀でており、財政分野で重用されました。1632年(寛永9)に池田光政との国替えで鳥取城に入った池田光仲は、浦富に家老の鵜殿氏を配し、桐山城下の垣屋氏居館跡に陣屋を構築した以降、天保13年(1842年)には浦富の自分手政治が正式に認められ、弘化3年(1846年)には家禄が6000石に加増されました。幕末まで浦富は鵜殿氏による支配が続きました。12代鵜殿長道(1834生)は浦富お台場公園(国史跡)の築造をし、その際に民と一致団結してl;浦富を護るという気持ちを一つにしました。鵜殿氏の一族は、鳥取藩の歴史において重要な役割を果たし、その影響力は大きかったと言えます。桐山城の麓には鵜殿家の墓地があります。鳥取県岩美郡岩美町浦富3174−3また鵜殿家は荒砂神社・熊野神社に祈願し鎧兜等の家宝を奉納しています。関連記事岩美町荒砂神社の2022年例大祭・鵜殿氏寄贈の鎧や兜の飾り付け荒砂神社の宵宮と鵜殿氏の鎧兜と浦富焼

-

仙英禅師(せんえいぜんじ)とは仙英禅師(せんえいぜんじ)は寛政6年(1794年)鳥取県岩美町浦富の坂根屋清八の次男として生まれた曹洞宗の僧侶です。1800年、わずか7歳の時に香林寺の住持本宗和尚について得度し仏門に入ったのち、1802年9歳の時に倉吉市西岩倉町の吉祥院に移って修行の旅に出たのち1821年28歳の時に吉祥院の住職を務め、その後、43歳から鳥取市の景福寺の住持をしていた48歳の時に、井伊直亮(直弼の兄であり義父)から招き入れられ彦根市の清涼寺に移りました。仙英禅師が57歳の時に36歳で彦根藩主になった井伊直弼の禅の師になり、1853年(嘉永6年)の黒船来襲による外国から開国の圧力を受ける中、精神的な支えとなり英断を促した人物として知られています。1857年、64歳で彦根の久昌寺に閉居し、元治元年の10月4日、71歳にて示寂しました。(仙英禅師は2つの年齢説があり+12歳のズレのため、19歳で得度、83歳で示寂説あり)示寂とは…菩薩(ぼさつ)や有徳(うとく)の僧の死のこと以後、今日の日本国の発展はまさにこの決断からで、この決断の影に岩美町出身である仙英禅師がいたことについて、岩美町の我々はこの事を世界に誇って行くべきだ。と澤田廉三さんが昭和33年仙英禅師の碑を中学校裏山に建立、その10年後の昭和42年に、国連平和の鐘側に有名な角館の枝垂れ桜を植えると同時に仙英禅師碑にも同じ角館の枝垂れ桜を植えました。しかし現在、桜は枯れてしまい国連にも仙英禅師碑がある仙英ヶ丘にもその姿は見当たりませんし語る人もいません。そこで『仙英ヶ丘枝垂桜を育てる会』として再度植樹するに至りました。仙英ヶ丘枝垂れ桜を育てる会の植樹記録は仙英ヶ丘枝垂れ桜を育てる会で植樹と整備をしました岩美中学校に秋田の天然記念物・角館の枝垂れ桜の苗木を植樹しました岩美町でコウノトリの集団を確認しました&枝垂れ桜の成長記録仙英ヶ丘の角館枝垂桜開花と由緒についてをお読みください。通幻禅師・仙英禅師の顕彰碑について岩美町新井の永明寺公式ブログに詳細が記されていますのでぜひご覧下さい。 栗村哲象博士著「通幻・仙英両禅師顕彰碑物語」仙英禅師(せんえいぜんじ)は地元ではせんえいさんと呼ばれ、浦富の東境地区の公民館は【せんえい】と命名され木製の立派な看板もあり、地元の方に親しみと敬意を持たれ続けています。

-

通幻禅師について学ぼう岩美町に所縁がある曹洞宗の僧侶である通幻禅師の碑があります。通幻禅師(つうげんぜんじ)は、南北朝時代の曹洞宗の僧侶で、厳格な修行指導とその影響力で知られています。本山永沢寺(ようたくじ)は、1370年頃、後円融天皇の命を受けた細川頼之によって建立され、通幻寂霊禅師を開祖とし開山した寺院の一つで、兵庫県三田市に位置し、摂津国と丹波国の境目にあることから「摂丹境永沢寺」とも呼ばれ、彼の教えを広める拠点として設立されました。⇒ 花と仏と蕎麦の里 永澤寺ホームページこの地は現在、禅の修行道場としてだけでなく、地域の文化や観光の中心地としても機能し、特に花菖蒲園やぼたん園が有名で、多くの人々が訪れる名所となっていますが、当時は人跡未踏の山上の盆地で、座禅・開墾・植樹など自給自足の修業の場として選ばれ、ここで要請された僧侶は全国各地に布教活動をし曹洞宗の教えを広め、宗派の基盤を強化しました。修行僧に対して非常に厳格な教育を行い、「活埋坑」や「文字点検」といった独自の方法で、真剣な修行態度を求め、 「通幻十哲」と呼ばれる弟子たちを輩出し、彼らが全国に禅の教えを広めることで、曹洞宗の発展に大きく寄与しました。「活埋坑」とは、大きな穴に修行僧を放り込む儀式で、山門の大きな穴の前で挨拶を受け、2.3の問答をし覚悟を確かめ、冷やかしと判断されうろたえたものは穴に蹴り込んでしまうというものです。このことにより命を懸けて修行に挑む真剣さを要求したそうです。「文字点検」とは禅師の弟子たちが文字言語にとらわれて本当の修業を妨げられることを考慮し書物、筆、硯等を没収して座禅道の傍らで償却したそうです。通幻禅師の厳格さと指導力は、曹洞宗の発展において重要な役割を果たしました。禅宗では「不立文字・教外別伝・直指人心・見性成仏」を強調しています。不立文字(ふりゅうもんじ):言葉や文字に頼らないという教えです。真理は文字や言葉を超えたところにあり、直接的な体験によってのみ悟りに到達できるとされます。教外別伝(きょうげべつでん):仏教の経典や教えを通じてではなく、師匠から弟子への直接伝授によって真理が伝えられるという考えです。この言葉は、禅の独自性を表しています。直指人心(じきしにんしん):人の心を直接指し示し、心の本質を悟らせることを意味します。禅の修行において、表面的な理解ではなく深い洞察が求められます。見性成仏(けんしょうじょうぶつ):自己の本来の性(しょう)を見極めることで、仏の悟りに達するという教えです。「見性」は悟りの核心部分を指します。通幻禅師の出生には「飴買い幽霊」という民話があり、ある日、幽霊が町に現れ、小さな赤ん坊を抱えながら飴を買っては赤ん坊に食べさせていました。この奇妙な状況に町の人々が不思議に思い、後を追うと、幽霊は墓地に入り消えてしまいました。墓を掘り起こしてみると、幽霊が抱えていた赤ん坊が実際にその場に生きていたのです。その赤ん坊が後に通幻禅師となり、偉大な禅僧としての人生を歩むことになります。といった幽霊に育てられた赤ん坊が後の通幻禅師になったという話が伝わっていますがその他、出生については様々な説があるのです。通幻禅師の出生説について通幻禅師の出生については大まかに分けると京都、山陰説と九州説に分かれ、その中でも不思議な出生伝説があります。まずは大本山総持寺に開山から明治3年までの間の住職名簿である「住山記」が伝わっていて、この「住山記」の中に第五世通幻寂霊禅師は「豊洲人事(豊洲の人という意味)」と記載されているそうです。禅師が出家した大光寺が武蔵郷(豊後)にあることが裏付けとなっています。また葬儀の記録にも「豊後州武蔵郷・人事」と記されているそうで、さらに武蔵郡には国東半島があり、その国東が出生地だという説もありました。しかし、禅師の縁者が不明なことと、禅師が生前一度もこのことについて言及したことが無いこと、故郷の国東に訪れた形跡がないことから、疑う余地が残されています。(しかし、永澤寺では豊後国東郡武蔵郷説が正しいのではという見解の様です)次に、ここ岩美町、因幡国石井郡浦住出生説は禅師が開山された永沢寺の住持であった明極即証師が1755年(宝歴元年)に撰述(僧侶や学者が経典や教義、説法の内容を整理し、書き記す活動)した「摂丹境青原山永沢寺通幻禅師行業」にあり、1689年(元禄11年)梅蜂竺信師が撰述した「因州景福寺通幻和尚土葬神塔銘」に原典を求めています。(この原本は鳥取市景福寺に伝わっています)岩美町誌では「通幻禅師は浦富で生まれ、もらい受けた僧侶に伴われ九州で育てられたので、生まれは浦富だと改めて確証しておきたい」とありますし、鳥取景福寺の開山が通幻禅師であり、毎年6月5日に法要を営んでいて、1790年の400年回忌の時には通幻禅師の為に浦富の香林寺の快仙和尚が子安地蔵を建立しています。また景福寺の斜め前にある善久寺の開山が景福寺の17世の吉州樹単老和尚で、景福寺の隠居寺であった浦富の香林寺と密接な関係があったことなどから浦富出生説を建てています。出生説について浦富の香林寺にはかつて「安産の袈裟」があり、この袈裟にご加護を祈ると安産間違いなしといわれていました。このいわれは、通幻禅師の出生説にあります。通幻禅師を産んだ母のお墓の跡を古くから「都氣乃左伊(つげのさい)」または「土葬神(つげのさい)」といい、境内の碑文の中に「峩山和尚の高足、通幻寂霊禅師、名諱の意、法字の奇、みだりに視過すべからざるものに非ずや」とあります。出生説1通幻の父である太郎磨呂は細川村(福部)の生まれでしたが京都にいました。年に一度くらい故郷の細川に帰ってくるのですが、とある都市に、浦住(浦富)村の岩渕長者の娘と出会って恋に落ちたのです。しかし、親の反対を受けて太郎磨呂は京都に戻らされてしまい、長者の娘は精神を煩い他界しました。娘の両親は悲しみに暮れ、近くの丘に娘の亡骸を葬りました。その時、魂だけが抜け出して京都にいる太郎磨呂の元へ飛んで行ったのです。その魂がなんと擬人化し、太郎磨呂と同棲をして一人の男の子が産まれたとの事。。。。。。その際、太郎磨呂に「私は親に背いてあなたのもとにやってきた、故郷の親に、このことを話したい」といって揃って親元の浦住へいき、家の門で親に挨拶もせずに娶ったこと、子どもが産まれたことを許してほしいと乞うたのです。長者の娘の両親はそれを聞いて驚き喜び怪しんで(埋葬したのに生きていたこととかシンジラレナイですよね…)娘と子供見たさに走って家を飛び出すと誰もいません。ただただ、娘を葬った丘のお墓に幼子がうずくまっているのを発見したのです。父母はこの怪しい現象に対し、墓を掘り起こしてみたら、娘の顔がまるで生きている人間の様だったので驚きました。父母はこの信じがたい現象に恐れ、悼み悲しんで幼子を連れて帰り養育しました。この子が通幻禅師という説です。出生説2婦人が餅を買いに夜な夜な街に出るのを見た村人が何人もいて、墓の下にて出産した子供を養育したという話(飴買い幽霊と似ている話ですね)出生説3通幻禅師は元享2年(1322)に浦富に生まれ、俗名を永沢家光としました。口碑によると、母は身ごもったまま死亡し、当時あった自得庵の前に葬られました。そのころ、一人の僧が諸国遍歴にてここを通りかかり新しい塔婆を見て、回向(読経(どきょう)などをおこなって死者の冥福(めいふく)を祈ること)しようと立寄ったところ、かすかな泣き声がするので、墓の主を求めて急いで掘り起こしたところ、母の亡骸から一人の男子が産まれていたとの事です。旅僧は、深い縁を感じ、その男子をもらい受けて養育しました。これがのちの通幻禅師となる人です。この出生説3により、禅師は17歳の時、豊前国(大分県)大光寺にて剃髪し、歴応3年(1340年)加賀大乗寺、さらに文和元年(1352年)能登国の総持寺の峨山和尚に師事し、印可(師僧が、弟子の修行者が悟りを得たことを証明認可すること)を得たのが35歳です。その後に京都より山陰道に掛けて曹洞宗を伝播し、冒頭に記載した丹波に永沢寺を創建し、曹洞宗の興隆に尽くしたのち、明徳2年(1391年)5月5日、70歳で示寂されました。個人的疑問ですが調べがつかなかったのでつぶやきを…永沢(ようたく寺というのは通幻禅師の出生説で、1322年(元享2年)浦富で生まれ本名が永沢家光と称していたことと関係あるのか気になります・・・・・当サイトでは岩美町の歴史として浦富出生説を記載しておりますが出生説については学者の方々の研究により様々な見解が出ていますことをご確認の上、ご自身の見解でお受け止め下さい。言えることは通幻禅師は曹洞宗の普及に子弟教育にも尽力した功績、通幻寂霊禅師の流れを汲む寺は全国に8900ケ寺あるといわれている素晴らしき僧侶です。通幻禅師の母子愛碑建立について通幻禅師は元享2年(1322年)浦富の長者の娘が難産で死亡し、香林寺門前自得庵の傍に葬りましたが、そのお墓の下(中)から誕生したと伝えられた説から、通幻大師と母の愛を、初代国連大使であった澤田廉三さんの提唱で「母子愛の碑」として顕彰碑が建てられました。戦争末期時の浦富町長の栗村嘉水さんは通幻禅師と仙英禅師の顕彰碑をゆかりある香林寺跡に建立を計画し、碑文を宗派の永平寺と總持寺に依頼をし、栗村さんの手元に届きました。資金も広く集め廉三さんも寄付し、台座石も据えられました。しかし碑石は鳥取地震により、割れてしまい届かなかったのです。栗村さんはこのことを悔みながら亡くなりました。廉三さんは通幻禅師生誕伝説を「母子愛」と提唱していましたが、廉三さんの死後、平成になって既に準備されていた台座の上に「母子愛の碑」が建立されました。ようやく長い年月を超えて様々な人々の想いが形になりました。この時の碑文の現本は永明寺さんにあります。「通幻和尚土葬神塔」、通幻禅師400年忌地蔵が並んでいて隣の道路脇には香林寺歴代住職の墓碑も建っています。また、香林寺は幕末の開国を進めた大老井伊直弼の師とされる仙英禅師が得度した寺といわれています。香林寺跡は曹洞宗通幻派の開祖通幻禅師生誕の地で「土葬祭(つげのさい)」と土地の人が呼んでいた伝承に基づく「飴買い幽霊」の民話で有名です。また香林寺は永明寺に合併されました。その経緯に関しては永明寺公式ブログに非常にわかりやすく解説されていますのでお読みください。浦富の香林寺が永明寺に合併された経緯

-

岩美町を拠点にしていた山中幸盛(鹿之助)の生涯を知ろう!山陰の麒麟児という異名を持つ山中幸盛(鹿之助)、名言「願わくば我に七難八苦を与えたまえ」と三日月に祈った逸話がある彼の生涯には岩美町とのかかわりもありました。山中幸盛(やまなか ゆきもり:別名 鹿之介、鹿介、鹿之助)は、戦国時代の武将で、尼子家(あまごけ)に仕えた人物です。尼子家は、出雲国(現在の島根県)を中心に勢力を持っていた大名家で、尼子晴久(あまご はるひさ)が当主でした。山中幸盛は病弱な兄に変わって家督を引き継ぎ、尼子晴久の家臣として活躍し、特に「山中鹿介」として知られるようになりました。尼子家再興のために3度の大規模な運動を行いましたが、どちらも成功には至りませんでした。(でも!鳥取城にほど近い甑山城(こしきやまじょう)に拠点を移した1573年の鳥取のたのも崩れでは毛利軍の武田高信を敗走させ、9月には尼子再興軍による鳥取城の戦いにて高信の居城・鳥取城を攻略しました)、その時、城主となった山名豊国が毛利側に寝返って1ヶ月程でまた奪還されるのですが・・・・第一次尼子家再興運動は、1568年に始まりました。幸盛は22歳で月山富田城を追われたあと、京都で浪人生活を送っていましたが、尼子家の旧家臣たちと共に、尼子誠久の五男である僧侶であった尼子勝久を担ぎ、月山富田城の奪還を目指して1569年に挙兵しました。出雲国へ侵攻し、末次城を拠点に勢力を拡大しました。しかし、1571年には毛利軍によって最後の拠点である新山城が陥落し、尼子勝久は隠岐へ逃れました。末吉城に籠もり戦っていた幸盛も毛利軍・吉川元春に捕らえられましたが、隙を見て脱出に成功しました。(尼子再興軍の雲州侵攻・月山富田城の戦い・原手郡の戦い・美保関の合戦・布部山の戦い(ふべやまのたたかい))第二次尼子家再興運動は、1572年から再開です。幽閉された尾高城から脱出した幸盛は隠岐に逃れ、1572年にまた本州に戻り、但馬国に潜伏しながらゲリラ的に数々の攻防を重ねつつ、尼子勝久と共に再起を図ります。1573年に、岩美町の桐山城を拠点とし、尼子再興のために甑山城(こしきやまじょう)の戦い・鳥取のたのも崩れや尼子再興軍による鳥取城の戦い(1573年)など尼子家再興のために足掛かりを築く様々な活動を行いました。そのころ山中幸盛が桐山城下の荒砂神社に100本の矢を奉納と神社の記録に残っており、荒砂神社は、尼子再興軍の戦勝祈願を行う場としても利用され、現在も荒砂神社にはその時の矢が残されており、2019年には氏子によって額に入れ奉納されました。山中幸盛の忠義心と武勇を今に伝える貴重な遺産となっています。荒砂神社の記事に写真を掲載しているので併せてお読みください但馬山名氏の支援の消失や1575年に吉川元春と小早川隆景らの攻撃により徐々に孤立化していき1576年5月頃、尼子再興軍は若桜鬼ヶ城を退去し因幡国から撤退したことで失敗に終わりました…第三次尼子家再興運動は、1576年から始まりました。幸盛は毛利氏に仕えることを拒否し、尼子家の再興を胸に秘め、明智光秀の仲介で織田信長の後ろ盾を得て、軍資金と多数の兵を預かり明智光秀の傘下に入りました。1578年、羽柴秀吉が毛利方の上月城を落とすと、幸盛は尼子勝久と共に入城を許され、上月城を拠点として再興運動を本格化しましたが、毛利軍の30000人の大軍に包囲され、再興軍は孤立無援となり降伏を余儀なくされました。勝久やその一族は自刃し、幸盛も上月城の戦いで捕らえられ、備中松山城の毛利輝元のもとへ連行されていた輸送中に毛利氏家臣の福間元明により暗殺されました。(享年34もしくは39歳)この時、上月城の救援を諦めて退却する際に秀吉が幸盛を見捨てることを惜しみ、悔いていたことを考慮すると、有能な人物だったことがうかがえますね。山中幸盛の3つにわけた再興運動は、いずれも毛利軍の強力な抵抗によって挫折しましたが彼は尼子家のために数々の戦で活躍し、その勇猛さと武勇伝で名を馳せました。山中幸盛と尼子家の関係は、主君と家臣という形で非常に強固であり、彼の忠義心と武勇は尼子家の歴史に大きな足跡を残しています。また幸盛の妻は亀井秀綱の娘で、亀井秀綱の次女は山中鹿之助の養女となり、尼子家臣の「湯新十郎」(ゆしんじゅうろう:のちの亀井茲矩)に嫁ぎました。亀井茲矩は鹿野藩初代藩主です。「湯新十郎」(ゆしんじゅうろう:のちの亀井茲矩)は、桐山城にこもっていた時に、幸盛を訪ね、尼子再興を誓いあったそうです。幸盛の子孫である鴻池直文は鴻池財閥の始祖とされている人物で、子孫だということを隠していました。直文は清酒の製造に成功し、醸造業や海運業を手掛け、大財閥である鴻池家の礎となりました。個人的な感想ですが、山中鹿之助の尼子家の再興に掛ける情熱、誓ったことを曲げない強い意志、しんがりになって勝久の命を護り逃がすこと、ずっと再興の機会を伺いながら行動してきたこと(ここでは尼子家への忠誠心といわれるが、本人の決めたことを貫く!っという初志貫徹の性分でもあると思う)はそうでありたい、と思うし現代の仕事や人間関係の中で似たようなことも経験し共感する部分もあります。山中幸盛・鹿之助は岩美でも人気の武将です山中幸盛(鹿之助)を偲び、MIDの会・いわみガイドクラブと共に例年11月には桐山登山イベントを開催していました。桐山城があった桐山の頂上にあがり、山中幸盛(鹿之助)がどんな気持ちでこの風景を眺めていたのかなどなど想いを馳せ、参道の整備や草刈りなどをしたのちに、下山してBBQをして情報交換など行っておりました。出来る限り開催を目指していましたが、いわし山ルートの大階段の傷みが大きく、危険と判断したため令和6年度以降中止となっています。浦富海岸を望む桐山城跡トレックと山麓で育てた自家製焼き芋岩美町桐山登山道の整備と梨の実桐山登山道入り口の奥市広場の草刈りをしました第13回桐山城好きな人集まれイベント開催とボランティア会員証第13回桐山城の好きな人集まれ!レポートその2第14回桐山城の好きな人集まれイベントレポート

-

岩美町の歴代町長鳥取県岩美郡岩美町は1954年(昭和29年)7月1日に岩美郡田後村・東村・浦富町・蒲生村・岩井町・小田村・本庄村・大岩村・網代村が合併して発足しました。初代の町長は7月23日に決まり、前大岩村の村長だった石河大直さんです。氏名(敬称略)就任年月日退任年月日補足石河大直1954年(昭和29年)7月23日1962年(昭和37年)7月22日前大岩村長上村忠彦1962年(昭和37年)7月23日1970年(昭和45年)7月22日元田後村長石河大直1970年(昭和45年)7月23日1981年(昭和56年)3月30日再任澤徳次郎1981年(昭和56年)4月26日1996年(平成8年)3月31日吉田達男1996年(平成8年)4月21日1997年(平成9年)11月16日元参議院議員榎本武利1997年(平成9年)12月7日2017年(平成29年)12月6日元役場職員西垣英彦2017年(平成29年)12月7日2021年(令和3年)12月6日元副町長長戸清2021年(令和3年)12月7日※2025年現在現職前副町長参考文献 - 新編岩美町誌(岩美町誌執筆編集委員会、2006年)