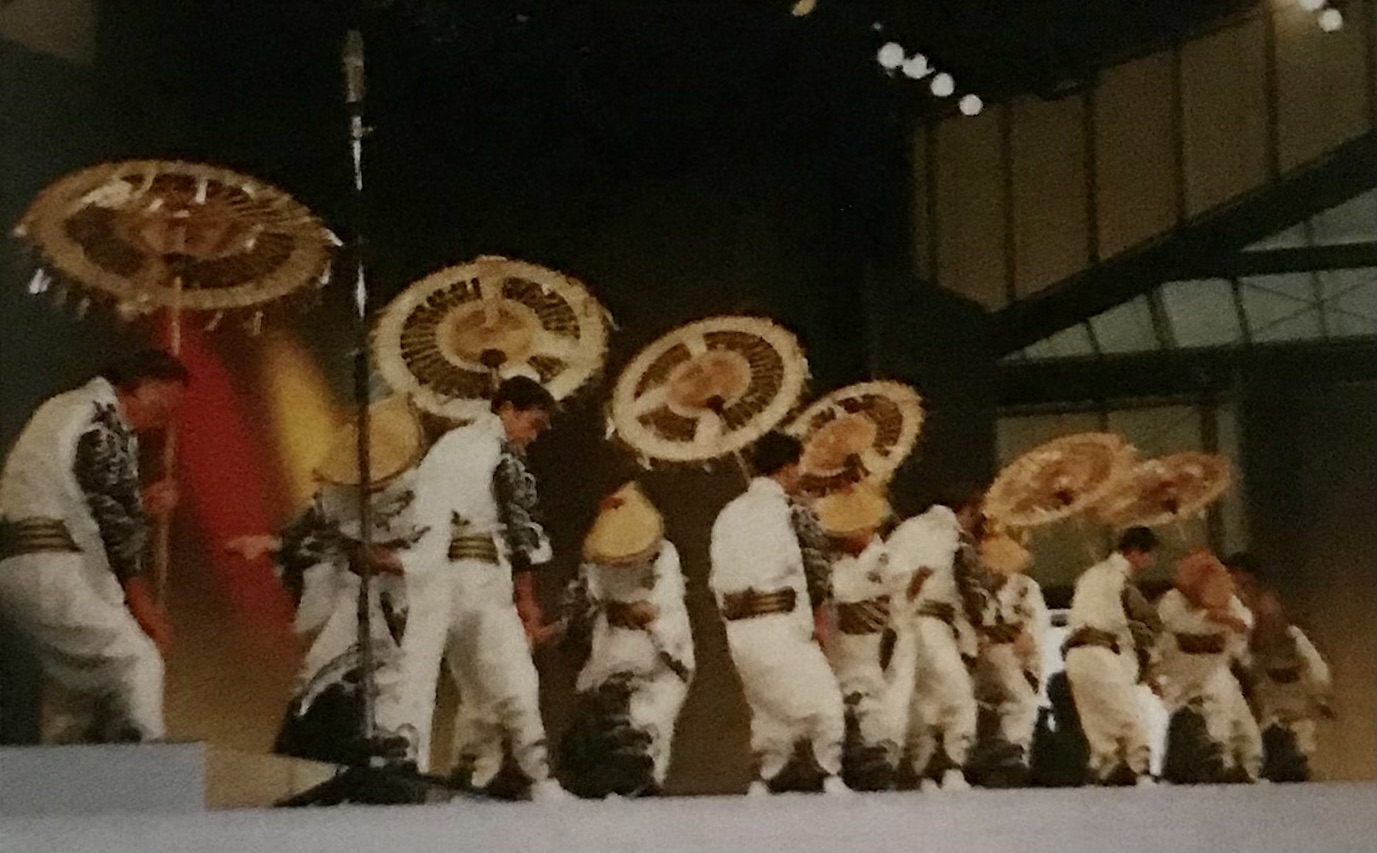

牧谷のはねそ踊りを知ろう!鳥取県岩美郡岩美町牧谷地区には「牧谷のはねそ踊り」があり、昭和49年10月18日に鳥取県の無形民俗文化財に指定されています。因幡地方独特の六尺長柄(ながえ)の風流傘を持った男性と、編笠をかぶった女性が差し違え(対)に躍る、優雅な手踊りが特徴です。衣装は男女ともに浴衣に白足袋に草履という清楚なもので、男性が持つ傘には因州和紙が貼られ金銀の短冊と百余りの鈴が付いていて、その鈴の音に合わせて女性が弾むように踊ります。「はねそ」の語源は踊る形が裾をはねるように踊る、「はねすそ」→「はねそ」になったと伝えられています。※昭和55年明治大学が取材した資料を参考このはねそ踊りは盆踊りとして伝承されたのちに、舞台や座敷でも躍るようになりましたが笛や太鼓などの鳴物囃子はなく、音頭は浄瑠璃の台本を用い、「仮名手本忠臣蔵」「太閤記」等が使われますが主として「絵本太功記十段目尼ヶ崎」を用いています。踊りの由来約400年前の戦国時代に豊臣秀吉が毛利勢と戦う際に山陰地方に攻め入った際、武士が農民や町民に変装して入り、この地方の老若男女に踊りを教えて、人々が夢中になっているすきに砦を落とし入れたのがはじまりでるという説踊りの由来鎌倉時代に行われた仏前の稚児(「天童」と言われ佛道を志す幼童のこと)の舞いが次第に転化して江戸時代に念仏踊りとして形態が整ったとされる説伝承や分布を検証した結果後者(2)の方が真実味があるとされています。伝承の方法は、陸路と海路の二説で陸路は各地を遍歴する修験者が物乞いの時に踊ったり話したものが広まったと考えられ、海路では日本海を利用し秋田周辺から新潟、福井、といった北陸を通って山陰に伝えられ広く分布し、音頭の部分で新潟県の相川音頭と多少の類似性があったり、福井県や兵庫県にもはねそ踊りが伝わっているということが裏付けになります。牧谷周辺のスポット弥長神社(彌長神社・牧谷)カキツバタ群落(唐川・国天然記念物)・牧谷牧谷海水浴場関連情報 陸上の墓踊り(町・無形民俗文化財)

いわみのあしあと・歴史と観光と暮らしの記録

「 牧谷のはねそ踊り 」の検索結果

-

-

彌長神社を知っておまいりに行こう!鳥取県岩美町牧谷の弥長(彌長)神社は牧谷公民館の前、集落の中心に鎮座し、地域の方に深く信仰されています。例祭日:10月13日初午祭 (2月最初の午の日⇒3月末の日曜)祭神:息長足姫命(おきながたらしひめのみこと:神功皇后の事)誉田別命(ほんだわけのみこと:第15代応神天皇の事・神功皇后の息子、武運長久、国家鎮護、学問成就、家運隆昌)天押雲命(あめのおしくものみこと:飲料水に関する御利益、 浄めに関する御利益)天種子命(あめのたねこのみこと)ご利益は厄除け、無病息災、五穀豊穣、商売繁盛とされています。神功皇后を祭神として祀る鳥取県鳥取市福部町湯山201に位置する弥長神社足仲彦神(仲哀天皇)を祭神として祀る鳥取県岩美町大谷字西町田浜に位置する弥長神社も周辺に鎮座しています。弥長神社周辺のまち歩きもお勧めです!また神社の入口付近に、県指定無形民俗文化財である牧谷のはねそ踊りの案内看板があります。以前はお盆の期間に踊られたそうですが今は地区の納涼祭の際に踊られるそうです。牧谷側からの金峰山(金峯神社)入り口の大燈籠や夜泣き地蔵など牧谷海水浴場までの道のりをまち歩きした写真を掲載していますので併せてごらんください岩美町牧谷まち歩き・カキツバタと弥長神社(彌長神社)と夜泣き地蔵牧谷又助池カキツバタ群落牧谷海水浴場