鴨ヶ磯について知って遊びに行こう鳥取県岩美町の鴨ヶ磯海岸は、美しい景観と透明度の高い海水が特徴的な場所です。鴨ヶ磯の展望台から階段を約360段降りるとアニメfree‼の聖地巡礼でも有名なひぐらし洞門が見え、断層がよくわかる岩々の風景が広がり、トレイルコースを右に進んで鴨ヶ磯に向かいます。鴨ヶ磯は、大小の島々が岸に寄り添うように美しい景観を作り出し、大きな島は太郎兵衛島といい、日本海の厳しい風雨にさらされ洞門になり、その洞門が昭和18年の鳥取震災の時に天井が崩れて離れ岩となりました。大正時代の洞門の時、幅5m高さ7mの船が通っていた写真が残っています。この太郎兵衛島の名の由来は、漁に出ていて嵐にあった太郎兵衛が日頃から進行する虚空蔵菩薩を一身に祈り、この島にたどり着き難を逃れたことからです。また浦富八景を提唱した国府犀東は『伯良(はくろう)島』と名付けました。鴨ヶ磯エリアは、3つの浜から成り立っていて季節によって様々な海辺の植生を観察でき、ノッチなど波食で形成された岩を観察することができ、鴨や海鵜に出会うこともあり四季を通じて咲く花や葉の色が変わるので何度来ても違う風景が楽しめますので、ぜひ家族や友達とぜひ訪れてみてください。小鴨ヶ磯(こかもがいそ): 1.5mmの石英砂の白い砂浜が美しい海岸で、太郎兵衛島はじめ、大小の島が鑑賞できます。ナミキソウやスナビキソウ、ハマゴウなどが生育していて、木道ではナルコユリ、ホタルブクロなど可愛い花が沢山鑑賞できます。海水の透明度が高く、比較的静かな湾のためプライベート感もありまた来たい!と思わせる美しさで、併せて遊覧船からの風景もお勧めです。椿谷(つばきだに): ヤブツバキの花が咲いていて、石英斑岩の五角形の柱状節理も見受けます。花崗岩が冷えて固まる時にできたもので、横になった柱状節理ですから下から上に貫入したもので、和綴じのお経本を積み重ねたように見えるので経ガ鼻とも呼んだそうです。小鴨ヶ磯から椿谷に入るあたりに、岩美町出身の初代国連大使の澤田廉三氏によりロシア軍将校遺体漂着記念碑が建立されました。大鴨ヶ磯(おおかもがいそ): 透き通った海の美しさが堪能できる場所で水尻洞門やノッチ、島崎藤村が美しいと絶賛した酒宴洞門など、絶景ポイントが満載です。酒宴洞門は浦富海岸内では珍しく歩いて通り抜けができる洞門で東西南北十字に穴が開いています。(海側は砂が堆積し通り抜けできません)洞門内部の下部の表面は波に削られてつるつるしています。また、ひんやりしているので夏場は涼しく良い休憩場所です。この洞門の中でお酒を酌み交わしたらさぞ旨かろうと島崎藤村が名付けたとされていますが、島崎藤村が書いた『山陰土産』内の工程では波が立ってきたので引き返したとあり、ここには立寄っていないと思われることから、おそらく、その前に訪れていた浦富八景を発表した国府犀東の命名では?という説もあります。また、桐山城を陣屋としていた池田加賀守(池田政虎)が関わりあるかもしれないとも言われています。百年前の浦富名勝案内も併せてごらんくださいノッチとは?アクセス:国道155号線(日本海側に最も近い道路)沿いの海岸で駐車場は数台停めれますがカーブも多く道も狭いので路上駐車は絶対にしないようにしてください。公共交通の場合、岩美駅からバスで約12分、「田後」バス停から徒歩で約20分です。鴨ヶ磯までの遊歩道は展望台から階段を約360段下り、右側に歩きます。また、右に進むと城原海岸方面、左側に進むと網代漁港方に向かえます。鴨ヶ磯についての補足鴨ヶ磯はバーベキューや焚火、テントでの宿泊禁止区域ですロシア軍将校遺体漂着記念碑とは日露戦争終結後の明治38年に、田後(たじり)港から20㎞ほどの沖合でロシア将兵3体の遺体が発見され、地元田後の村民が『敵国であれ同じ人間だ』ということでロシア将校3名の遺体を椿谷に埋葬しました。その後、昭和 37 年 6 月に田後村民の「人類愛」の精神を顕彰し、岩美町出身の初代国連大使である澤田廉三氏によって碑が建立されました。この場所は、人々の善意と人類愛を称えるものであり、昭和63年からロシア(当時はソ連)大使館の職員を招いて 5 年毎に慰霊際を開催していました。また岩美町東部の小羽尾でも漂流した一体を埋葬し、平成6年5月に埋葬地付近(小羽尾地区共同墓地)に「露国軍人碑」を建立しました。訪れる際には、その歴史的な意味を心に留めてください。

いわみのあしあと・歴史と観光と暮らしの記録

「 露軍将校遺体漂着記念碑 」の検索結果

-

-

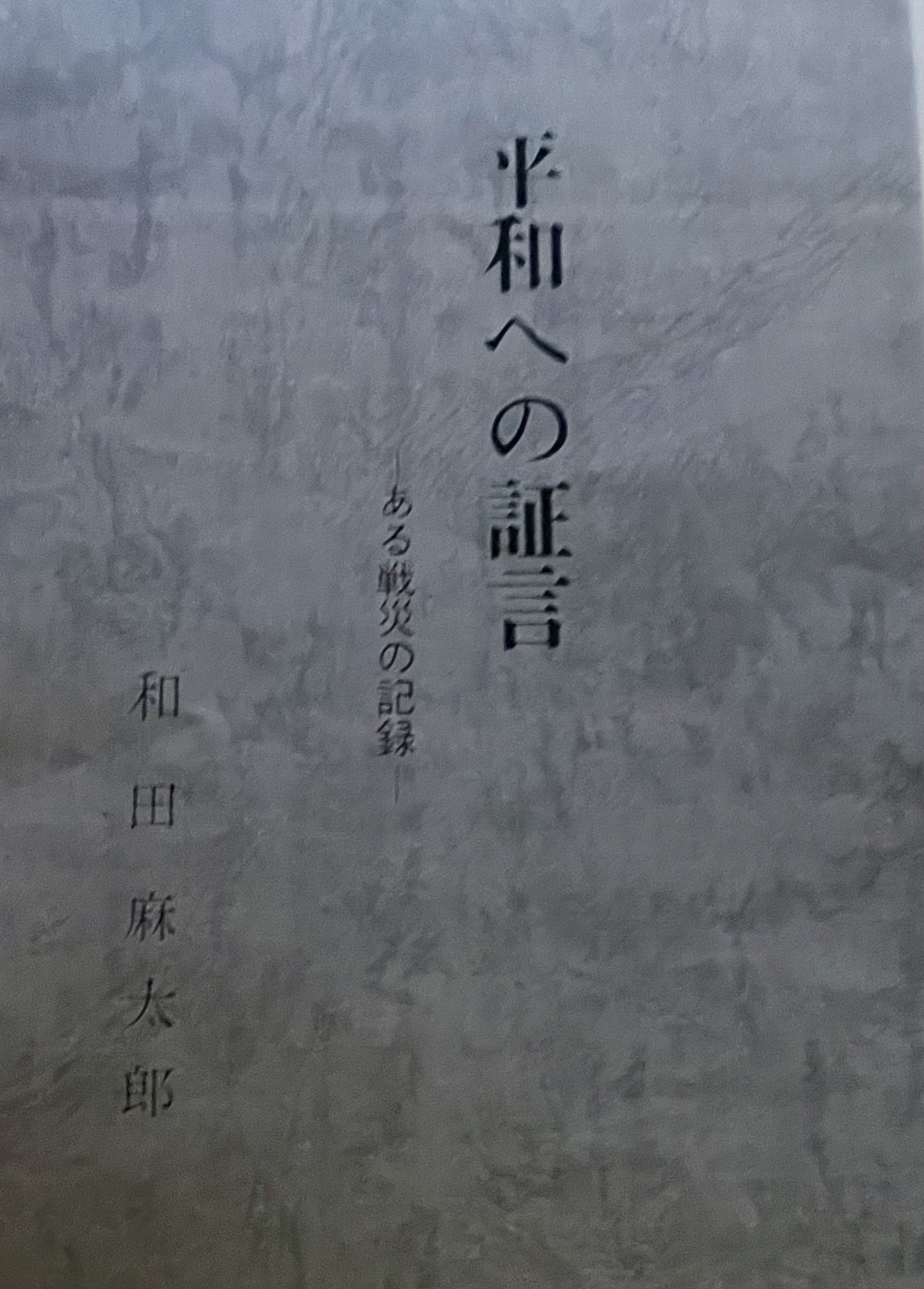

和田麻太郎さんの功績を知ろう!鳥取県岩美郡岩美町浦富出身の和田麻太郎さんは、明治44年2月に浦富竹本家の三男として生まれ、東京や大阪で商売をしながら太平洋戦争前後を生き抜き、晩年は東京・国立で家具製造会社を営んでいた郷土愛のあふれる日ソ親善の功労者です。和田さんは尋常高等小学校を卒業後、1914年(大正3年)の14歳の時に姉を頼って大阪で仕事をし、様々な経験を積みました。大阪、神戸、尼崎にあった工場を親類に任せ1941年(昭和16年)には岩美町に帰ってきて浦富の立町で数年前から兄に任せていた製材工場とは別で木材商を営みはじめました。しかし、良材は軍の公用材として提出させられ、支払いもいつになるかわからない上に、残材も自由に売ることができず不安定な状況になり、意を決して17年には東京に移住し戦争前後の苦難の中、梱包用木箱の製造工場、空き瓶買い、など目の前のできる事をビジネスに変えて新店舗を借りた矢先、赤紙令状がとどきました。作ったばかりのお店を閉じ、岩美町の先祖の墓参りを済ませて岩美駅で見送られ、姫路の第十師団に入営しましたが、その日の身体検査で視力不足で即日除隊になったのです。除隊になったその足で、また東京への夜行に乗って店舗再開のために物件探しをはじめました。防空用品の販売等が軌道に乗りましたがグレーな部分もあり閉店に追い込まれます。その後、戦時中は何度も何度も空襲から危機一髪で逃れながら夜光マークといって胸に縫い付ける名前と血液型を記載する蛍光塗料を塗った名札布や骨折時などの添木、ゴム製の止血帯、火たたき、列車の窓等に使う金属の引き手が金属回収のために木製にする代用品の製造販売など行っていました。そのことについては和田麻太郎さんの手記に記載されています。浦富に帰ってからは生活のために田畑を耕し、町会単位で塩づくりをしたり『ち』号作戦の作業をして過ごしていました。「ち号作戦」(チ号作戦・演習)は、太平洋戦争末期に日本陸海軍が実施した秘匿作戦の一つで、この作戦は、敵の九州上陸を想定し、沿岸防御のための築城作業を行うものでした。具体的には、中国山脈の山腹を中心に狙撃陣地や物資弾薬貯蔵庫などを掘る作業が行われ、岩美町もその対象でした。この作戦は昭和20年5月7日から始まり、県内各地で約560の横穴や壕が掘られ、作業には多くの人々が動員され、賃金は未払いのまま終戦を迎えました。(澤田美喜さんの履歴書にも、浦富に疎開しているときに、穴を掘りに行っていたと記されているので、この『ち号作戦』だったのではないかと思います。)その時に、グラマン岩美駅襲撃が発生します。7月30日、和田さんもち号演習の当番だったのですが、他の都合があって別行動をとっていたために難を逃れましたが襲撃の音を聞き、現場にも駆けつけてリアルな証言を残されています。終戦後また上京をし家族を持ち一生懸命働き続けました。チ号演習とグラマン戦闘機の岩美駅襲撃に記載歳を重ねるにつれ岩美町への郷愁は募るばかりで毎年里帰りをしては知人と集まり、岩美町に何が必要か?を談義していました。岩美町にサクラやアジサイなどの花を贈ったり浦富小学校に本を進呈したりと、都心部で会社の経営をしながら常に岩美町のことを考えて支援をしていました。戦後昭和27.8年ごろ、日米関係が深まるにつれ、ソ連とも交流しなければ…と思いつき、ソ連大使館を日参し、当初は子供同士で絵の交換などができないか?など考えていたそうです。なかなか思うようにいかず、時が流れて昭和62年の事、とても大きな功績を遺したのが同じく浦富出身の初代国連大使の澤田廉三さんが建立した露軍将校遺体漂着記念碑を全国に知らせることと、ソ連(現ロシア)との友好関係を結ぶための立役者になりました。そのことは別のページで詳しく記載していますので併せてごらんください。露軍将校遺体漂着記念碑について和田麻太郎さんの晩年和田さんは岩美町浦富出身で浦富小学校(平成7年3月廃校⇒岩美北小学校)が母校です。故郷を思う気持ちで20年間以上、町や学校に桜の苗木を贈り続け、浦富小学校には【和田文庫】と称した、児童図書のプレゼントが並んだ一角があったそうです。和田さんが岩美町に贈った桜は桐山のいわし山鳥取池田家家老・鵜殿家の墓地金峯神社のある金峯山岩美駅周辺に植えられました。 (当時の浜浦富老人会の役員さん談)1989年の78歳の時に闘病中だと知った浦富小学校は生徒を中心に和田さんへ千羽鶴と共に『わだのおじいちゃん、早く病気を治して元気になってください!』と励ましの手紙を贈り、受け取った病床では娘さんに何度も手紙を読みあげてもらっては嬉しそうにしていたようです。また露軍将校遺体漂着記念碑を通じて、日ソ友好親善に尽力したことから1989年6月、日本対外文化協会から感謝状を贈呈されました。周りから励まされながら1989年7月4日、胃がんのため生涯を閉じましたが贈った桜の生命は続き、図書も読まれ、和田さんの功績や意志は語り継がれています。